A travers les éléments qui suivent, il semble que l’on soit passé d’une déesse-mère unique (Ashérah), à un couple divin marié (Ashérah et Baal), puis pour finir, à un dieu-père unique (Yahvé). On découvrira que les sacrifices d’enfant furent une pratique courante pour les divinités associées à Baal.

Ishtar, la déesse-mère de Pâques

Pâques est la fête de l’équinoxe du printemps, le retour de la vie de la déesse-mère Ishtar (Easter) :

- les cloches réveillent la nature,

- les œufs représentent la source de la vie, et de la naissance du monde,

- les lapins représentent la sexualité féconde et débordante.

Ishtar fut une déesse primordiale mésopotamienne, qui avec l’arrivée du patriarcat, fut affublée d’un mari, Baal. Avec le temps, Baal devint Yahvé, et Ishtar devint Asherah. Puis elle fut effacée sous le nom de Shekinah, l’esprit saint féminin du ménorah, l’arbre sacré de vie.

Lire Philippe Annaba – Les dieux usurpateurs de la mythologie sumérienne spolient la déesse primordiale

La première religion sans déesse

L’Ancien Testament est le premier livre sacré à ne faire intervenir aucune divinité féminine et ose ce que les patriarcats précédents n’avaient pas fait : éradiquer toute trace de culte féminin. Lorsque la Grande Déesse était considérée comme immortelle, immuable, toute-puissante, le concept de filiation par le père n’était pas encore connu. Si la Déesse a longtemps régné seule dans les mythes de Sumer, un frère-époux apparaît à ses côtés au premier temps patriarcal, puis suivent des dieux Pères alors que la déesse devient fille-épouse avant d’être bibliquement éliminée. Yahvé est le premier Dieu sans concurrence féminine qui vient clore la mise en place progressive des patriarcats dans cette région du monde avant-gardiste pour avoir vu débuter le néolithique, son agriculture et l’élevage.

L’épouse de Dieu

![]()

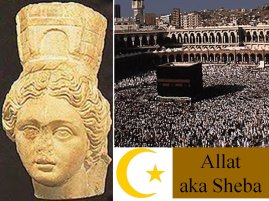

Yahvé (El, le dieu) eut une compagne, Asherah (de l’hébreu אשרה), qui est le prénom d’Elat (la déesse). Elle était vénérée avant -600. Asherah est souvent vue comme la version cananéenne de la déesse Athirat (ou ʼAṯirat), une importante déesse-mère au culte répandu au Moyen-Orient. Asherah est connu dans la Bible comme la "Reine du Ciel" (Jérémie 7.18, 44.17) et est appelée "Artémis" par les Ephésiens dans le livre des Actes (chapitre 19). Le mot "Asherah" est trouvé au moins 40 fois dans l’Ancien Testament. Il fait référence à un objet en bois utilisés dans le culte de la parèdre de Baal, c’est-à-dire Asherah.

La compagne du Léviathan

Anat, déesse sémitique de Palestine, sera recyclée en épouse de Baal qui s’accapare de son pouvoir de fertilité, et se fait appeler à sa place, « le Seigneur des sillons des champs », après avoir vaincu un serpent monstrueux nommé Léviathan, encore un symbole de la déesse Mère (épisode révélé par les fouilles de Ras-Shamra, ancienne Ugarit). C’est un comportement récurrent dans l’histoire du patriarcat, de diaboliser son ennemi, afin de justifier les pires exactions à son encontre. À noter une fois de plus que les rédacteurs de la Bible s’inspireront de ces récits mythiques antérieurs :

« … Yahvé châtiera avec son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux, il tuera le dragon qui habite la mer. » Isaïe 27,1.

« Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi vite et agis avec vigueur. Réveille-toi comme autrefois, dans le lointain passé. N’est-ce pas toi qui abattis le monstre Rahab, le dragon des mers ? » Isaïe 51, 9.

En effet, Léviathan, symbole de la grande Mère, ressurgit sans cesse dans la mémoire et le cœur du peuple hébreu.

Une déesse combattue par les premiers monothéistes

![]() Les autels, les piliers et les idoles, condamnés par Yahvé, étaient placés dans les bosquets d’arbres. Le nom de la déesse Cananéenne Asteroth signifie “arbre sacré” mais cette traduction est redondante dans la mesure où tous les arbres étaient sacrés pour les peuples antiques de l’Europe et du Proche Orient. Les arbres étaient révérés comme divins avant que des images sculptées d’arbres fussent érigées pour être vénérées.

Les autels, les piliers et les idoles, condamnés par Yahvé, étaient placés dans les bosquets d’arbres. Le nom de la déesse Cananéenne Asteroth signifie “arbre sacré” mais cette traduction est redondante dans la mesure où tous les arbres étaient sacrés pour les peuples antiques de l’Europe et du Proche Orient. Les arbres étaient révérés comme divins avant que des images sculptées d’arbres fussent érigées pour être vénérées.

La représentation d’Asherah est un arbre, le palmier-dattier, utilisé dans son culte par les canaanites et les phéniciens. Leurs dattiers sont appelés asherim. Son nom phénicien vient du grec dattier. Ils habitaient les cités-états phéniciennes de Sidon et de Tyr (Liban). La phénicienne Jézabel épousa Ashab, roi samaritain d’Israël, et amena avec elle l’adoration de ces arbres. Cette pratique passe en Israël et sera combattue par le prophète Élie, et dénoncée par Jérémie. Les tribus d’Israël emmèneront cette pratique avec eux à Babylone.

Et dans la Bible il est expliqué que c’est seulement lors des réformes de Josias et d’Ezéchias que fut enlevé du temple de Jérusalem l’emblème d’ASHERAH (un poteau sacré appelé "ASHERE"). Le Pentateuque en parle quatre fois comme des idoles à détruire :

- "Ezéchias fit ce qui est agréable à Yahvé, imitant tout ce qu’avait fait David, son ancêtre. C’est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les statues, coupa les Ashérah et mit en pièces le serpent d’airain …" (Rois II 18, 3-4)

- "Et il fit emporter Ashérah hors de la maison de l’Éternel (Yahweh), hors de Jérusalem, dans la vallée du Cédron, et il la brûla dans la vallée du Cédron, et la réduisit en poussière, et en jeta la poussière sur les sépulcres des fils du peuple." (Rois II 23, 6)

- "Et il brisa les statues, et coupa les poteaux symbolisant Ashérah et remplit d’ossements d’hommes les lieux où ils étaient." (Rois II 23,14)

- Deutéronome, chapitre 16 : "Tu ne te planteras point d’emblème d’Ashéra, aucun arbre, auprès de l’autel que tu dresseras à l’Éternel ton Dieu."

- Et le roi Josias, vers -630, « ordonna [...] de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashera et pour toute l’armée du ciel [...]. Il supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés et qui sacrifiaient [...] à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l’armée du ciel. [...] Il démolit la demeure des prostituées sacrées, qui était dans le temple de Yahvé[...] ».

La destruction des temples de la Déesse

Présente dans les récits précédents connus de cette région, Lilith disparaît du travail de copier/coller et de réécriture biblique sélective. Si le culte de la déesse existe toujours en Palestine au moment où émerge Yahvé, ce sont les empereurs chrétiens de Rome et de Byzance qui firent fermer les derniers temples de la Déesse vers l’an 500 de notre ère.

Lire Lilith, première épouse d’Adam, démone de la luxure voleuse d’enfants, et ancienne déesse-mère

« Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs Dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs Dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là » [Deutéronome 12, 2-3].

Dans les faits, ce sont bien les cultes du féminin qui sont visés : Montagne, Arbre, Serpent honni, pierres levées et pieux sacrés,

figurines représentant une femme debout soutenant ses seins avec ses mains, déesses nues de la fertilité consacrée à l’ancienne déesse Asherah épouse de YHWH. Vers la fin du VIIIe s. av. J.C., on se mit à proclamer que seul YHWH devait être honoré, en y incluant une revendication territoriale, et c’est au VIIe s. av. J.C., pendant le règne du roi Josias, que les dirigeants de Jérusalem ont jeté l’anathème sur la moindre trace de vénération des déités étrangères, extirpant les rituels propitiatoires pour la fertilité de la terre et la bénédiction des ancêtres avec la destruction de tous les sanctuaires locaux, le Temple de Jérusalem devant être reconnu comme « l’unique » lieu de culte, avec aussi la purification de l’idolâtrie initiée par Salomon avec son harem de femmes et dont le « cœur ne fut plus tout entier à Yahvé », qui suivit même Astarté, « reine du ciel », à laquelle des Juives offraient encore des gâteaux peu avant la destruction du royaume de Judée par Nabuchodonosor en 586 avant J.-C.

Revenir à la Reine du Ciel, du bonheur et de la prospérité

Les lamentations de Jérémie (jérémiades), chapitre 44

Même la Bible recèle le souvenir de ces temps de paix sous l’égide de la déesse Mère. Le prophète biblique raconte comment il vint à Pathros en Egypte après la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. Il y rencontra un groupe de réfugiés israélites en colère. Ceux-ci reprochaient au prophète sa loyauté envers celui qu’eux-mêmes regardaient comme un dieu mâle usurpateur du ciel, Jéhovah, auquel ils attribuaient tous leurs malheurs. Jérémie interpelle les Judéens résidant en Égypte parce qu’ils rendent hommage à Astarté, la reine du Ciel, alors qu’Yahvé a interdit de rendre un culte à d’autres dieux que Lui. Défiant le saint homme, ces gens lui annoncèrent qu’ils allaient retourner aux coutumes de jadis et brûler l’encens devant la Reine du Ciel, lui adresser des offrandes et des libations :

Même la Bible recèle le souvenir de ces temps de paix sous l’égide de la déesse Mère. Le prophète biblique raconte comment il vint à Pathros en Egypte après la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. Il y rencontra un groupe de réfugiés israélites en colère. Ceux-ci reprochaient au prophète sa loyauté envers celui qu’eux-mêmes regardaient comme un dieu mâle usurpateur du ciel, Jéhovah, auquel ils attribuaient tous leurs malheurs. Jérémie interpelle les Judéens résidant en Égypte parce qu’ils rendent hommage à Astarté, la reine du Ciel, alors qu’Yahvé a interdit de rendre un culte à d’autres dieux que Lui. Défiant le saint homme, ces gens lui annoncèrent qu’ils allaient retourner aux coutumes de jadis et brûler l’encens devant la Reine du Ciel, lui adresser des offrandes et des libations :

« Ce que tu as dit au nom du seigneur, nous ne l’acceptons pas. De toute façon nous allons remplir nos promesses de brûler de l’encens à la Reine du Ciel et de lui verser des libations, comme nous le faisions, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et de Jérusalem. Nous avions alors du pain à satiété, nous étions dans l’abondance et nous ne savions pas ce que c’était que le malheur. Or depuis que nous avons cessé d’offrir l’encens à la Reine du Ciel et de lui verser des libations, tout nous manque, et nous périssons par le glaive et la famine. » Jérémie, 44, 16 à 18.

Un vaste panthéon mondial de déesses-arbres

On retrouve plus de quarante fois le mot Hébraïque asherah dans les cinq premiers livres de la Bible, parfois pour indiquer “la présence cultique puissante de la divinité féminine appelée Asherah”, parfois pour indiquer les idoles en bois sculpté utilisées pour la représenter. Asteroth-Asherah-Astarte était originaire de la Palestine et du Proche-Orient mais elle appartenait à un vaste panthéon de divinités d’arbres que l’on trouve sur toute la planète: les tendres hamadryades de la mythologie Grecque, telle que Daphné le laurier; l’Isis Egyptienne qui est souvent représentée comme un tronc d’arbre bourgeonnant d’une abondance de rameaux feuillés; et les apsaras sensuelles aux yeux de biche de la mythologie Hindoue, dont la Reine Maya, la mère du Bouddha. Lorsque les cultes de la Déesse furent supprimés, lorsque ses idoles furent mises à bas, lorsque ses bosquets feuillés furent dévastés, les Juifs inventèrent la menorah pour remplacer ce qu’ils avaient détruit. Le chandelier aux sept branches est une abstraction schématique émanant de la nature, une imitation spectrale d’une asherah, un arbre-sacré.

Ménorah et Saint Esprit, l’arbre de vie de la déesse Ashérah ?

La ménorah (hébreu : מְּנוֹרָה IPA [mnoː'ɾaː]) est le chandelier (ou candélabre) à sept branches des Hébreux, dont la construction fut prescrite en Exode 31 à 40 pour devenir un des outils du Tabernacle et plus tard du Temple de Jérusalem. Ce mot « Menorah » provient du préfixe « Mé » indiquant la provenance d’une chose, associé à la racine hébraïque Norah, Nourah, de Nour,Nor (flamme) au féminin. MéNoRah signifie donc « de la Flamme », « qui provient de la Flamme » ; cette flamme, selon la Kabbale, n’est autre que la Schékhinah ou présence féminine de Dieu.

La ménorah (hébreu : מְּנוֹרָה IPA [mnoː'ɾaː]) est le chandelier (ou candélabre) à sept branches des Hébreux, dont la construction fut prescrite en Exode 31 à 40 pour devenir un des outils du Tabernacle et plus tard du Temple de Jérusalem. Ce mot « Menorah » provient du préfixe « Mé » indiquant la provenance d’une chose, associé à la racine hébraïque Norah, Nourah, de Nour,Nor (flamme) au féminin. MéNoRah signifie donc « de la Flamme », « qui provient de la Flamme » ; cette flamme, selon la Kabbale, n’est autre que la Schékhinah ou présence féminine de Dieu.

Les vieilles gravures du Néguev montrent que, à l’époque où ils étaient encore polythéistes, les Hébreux adoraient le dieu YAH (YAHWE) et sa parèdre la déesse ASHERAT ou ASHERAH. Sur ces gravures, le nom de YAH est souvent associé à un bélier ou un taureau alors que celui d’ASHERAH est associé à une MENORAH. ASHERAH était également connue par les Cananéens d’Ougarit (Syrie) sous le nom d’ATHIRAT. Elle semble avoir été représentée par un poteau de bois car son nom pouvait être traduit par "Bosquet", "Jardin", "Arbre" ou "Lieu sacré". En fait, il est possible que ce poteau n’ait pas été un mat lisse mais ait porté sept branches. Un tel poteau d’ASHERAH muni de sept branches pouvait donc avoir la forme d’un chandelier MENORAH. Un "ARBRE DE LUMIERE" comme disent certains.

Les vieilles gravures du Néguev montrent que, à l’époque où ils étaient encore polythéistes, les Hébreux adoraient le dieu YAH (YAHWE) et sa parèdre la déesse ASHERAT ou ASHERAH. Sur ces gravures, le nom de YAH est souvent associé à un bélier ou un taureau alors que celui d’ASHERAH est associé à une MENORAH. ASHERAH était également connue par les Cananéens d’Ougarit (Syrie) sous le nom d’ATHIRAT. Elle semble avoir été représentée par un poteau de bois car son nom pouvait être traduit par "Bosquet", "Jardin", "Arbre" ou "Lieu sacré". En fait, il est possible que ce poteau n’ait pas été un mat lisse mais ait porté sept branches. Un tel poteau d’ASHERAH muni de sept branches pouvait donc avoir la forme d’un chandelier MENORAH. Un "ARBRE DE LUMIERE" comme disent certains.

D’ailleurs la description de la MENORAH, dans Exode 25, 31-40, montre qu’elle a un aspect trés végétal.

"Et tu feras un chandelier d’or pur : le chandelier sera fait d’or battu ; son pied, et sa tige, ses calices, ses pommes, et ses fleurs, seront tirés de lui.

Et six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier d’un côté, et trois branches du chandelier de l’autre côté.

Il y aura, sur une branche, trois calices en forme de fleur d’amandier, une pomme et une fleur ; et, sur une autre branche, trois calices en forme de fleur d’amandier, une pomme et une fleur ; ainsi pour les six branches sortant du chandelier.

Et il y aura au chandelier quatre calices en forme de fleur d’amandier, ses pommes et ses fleurs ;

et une pomme sous deux branches sortant de lui, et une pomme sous deux branches sortant de lui, et une pomme sous deux branches sortant de lui, pour les six branches sortant du chandelier ;

leurs pommes et leurs branches seront tirées de lui, le tout battu, d’une pièce, d’or pur.

Et tu feras ses sept lampes; et on allumera ses lampes, afin qu’elles éclairent vis-à-vis de lui.

Et ses mouchettes et ses vases à cendre seront d’or pur.

On le fera, avec tous ces ustensiles, d’un talent d’or pur.

Regarde, et fais selon le modèle qui t’en est montré sur la montagne."

Une autre descriptions se trouve dans Zacharie 1,2-3 et 7 :

"Et il me dit : Que vois-tu ? Et je dis : Je vois, et voici un chandelier tout d’or, et une coupe à son sommet ; et ses sept lampes sur lui ; sept lampes et sept conduits pour les lampes qui sont à son sommet ; et deux oliviers auprès de lui, l’un à la droite de la coupe, et l’autre à sa gauche… (Ces sept lampes) ce sont là les yeux de l’Éternel qui parcourent toute la terre.

Arbre de lumière, buisson ardent, la matrone de Dieu

Il est même possible que le buisson ardent, par lequel YAHWE a prix contact avec Moïse dans le désert, soit la même chose que cet ARBRE DE LUMIERE. En effet, il manifestait la présence de Dieu… hors, dans le temple de Jérusalem, le chandelier MENORAH était également le symbole de la présence de Dieu. Cette "présence de Dieu" portera plus tard le nom de SHEKINAH, et on en parlera parfois comme si elle était une entité à part entière. On ira même jusqu’à en faire une sorte de parèdre de YAHWE sous le nom de MATRONIT (Matrone). Certains rabbins assimilaient aussi la SHEKINAH à l’ESPRIT SAINT de Dieu, celui-ci étant un nom féminin dans les langues sémitiques.

Il est même possible que le buisson ardent, par lequel YAHWE a prix contact avec Moïse dans le désert, soit la même chose que cet ARBRE DE LUMIERE. En effet, il manifestait la présence de Dieu… hors, dans le temple de Jérusalem, le chandelier MENORAH était également le symbole de la présence de Dieu. Cette "présence de Dieu" portera plus tard le nom de SHEKINAH, et on en parlera parfois comme si elle était une entité à part entière. On ira même jusqu’à en faire une sorte de parèdre de YAHWE sous le nom de MATRONIT (Matrone). Certains rabbins assimilaient aussi la SHEKINAH à l’ESPRIT SAINT de Dieu, celui-ci étant un nom féminin dans les langues sémitiques.

Shekinah, le féminin divin dans le temple de Salomon

Shekinah, Shechinah, Shechina, ou Schechinah (hébreu: שכינה), est l’orthographe anglaise d’un nom hébreu grammaticalement féminin de Dieu dans le judaïsme. Le mot signifie originale «demeure» ou «présence», et désigne la demeure de la Présence Divine de Dieu, en particulier dans le Temple de Jérusalem.

Le Saint Esprit, mère du Christ

Quand aux Judéo-Chrétiens Nazaréens, ils faisaient de cet ESPRIT SAINT féminin la mère de Jésus. Saint Jérôme a écrit à ce sujet :

“Dans cet évangile écrit ‘selon les Hébreux’, qui est lu par les Nazaréens, le Seigneur dit : ‘Il y a un instant, ma mère, le Saint-Esprit, m’éleva’ (…) Selon l’évangile écrit en langue hébraïque que les Nazaréens lisent (…..) nous trouvons ceci : ‘Il arriva que, tandis que le Seigneur remontait de l’eau, toute la source du Saint-Esprit descendit et reposa sur lui et lui dit : Mon Fils, parmi tous les prophètes, je t’attendais pour que tu viennes et que je puisse reposer en toi. Car tu es mon repos, tu es mon fils premier-né qui règnes pour toujours’."

Et Origène en concluait ceci (dans In Jer. 15,4) :

“C’est une preuve dans leur croyance (aux Nazaréens) que l’Esprit-Saint est la mère du Christ."

La vraie Trinité

De là, il n’y aurait plus qu’un pas à faire pour dire que la trinité chrétienne du Pere, du Fils et du Saint-Esprit correspond en fait à une famille divine composée d’un Dieu-père, d’un Dieu-fils et d’une Déesse-mère. Étrange manière utilisée par la déesse ASHERAH pour réapparaitre auprés de YAHWE ! Et c’est d’autant plus paradoxal que les Hébreux avaient essayé de se débarasser de cette déesse en en faisant le démon ASHTAROTH.

Un avatar d’Hathor et son Sycomore ?

Chez les anciens Egyptiens, ce qui se raproche le plus de l’Arbre de Vie de la déesse ASHERAH c’est le SYCOMORE (ficus sycomorus) de la déesse HATHOR (déesse de l’amour et de la fertilité). Cet arbre poussait dans le monde des morts et servait à nourrir et désaltérer les BA (âmes) afin de leurs rendre la vie.

Élisa Amaru

Élisa Amaru Odile Alleguede

Odile Alleguede

Aussi Pauvre qu’elle soit, Rajoribai n’a pas de carte de pauvreté — le laissez-passer officiel pour les documents officiels de subsistance — et donc elle a emprunté des semences au propriétaire. Au moment de la récolte, elle doit payer pour utiliser la machine de battage et remettre au propriétaire deux fois plus de grains. Ses trois fils sont naukars, des travailleurs asservis mal payés, qui travaillent à la briqueterie. Son voisin nous montre sa carte de pauvreté, un livret d’écorné avec des gribouillages officiels de partout. Pendant cinq mois, les responsables du magasin d’alimentation lui ont dit qu’ils n’avaient pas de stock, et puis qu’il n’était pas venu au bon moment. Il a sa propre petite entreprise et a également travaillé comme ouvrier occasionnel à la briqueterie locale. Il a investi ses revenu de base dans les semences et les pesticides et a travaillé sa terre. Sa récolte a été bonne — 22 quintaux (100 sacs d’un kilo), plus du double de la récolte habituelle. Voudrait-il que le système de revenu de base perdure ? Il joint ses mains dans une prière silencieuse et explique que, avec le revenu de base, il aurait de l’argent à disposition pour acheter des engrais et des pesticides au bon moment ; car auparavant, il devait attendre que le propriétaire daigne lui accorder un prêt, une attente qui perturbait son calendrier de récolte.

Aussi Pauvre qu’elle soit, Rajoribai n’a pas de carte de pauvreté — le laissez-passer officiel pour les documents officiels de subsistance — et donc elle a emprunté des semences au propriétaire. Au moment de la récolte, elle doit payer pour utiliser la machine de battage et remettre au propriétaire deux fois plus de grains. Ses trois fils sont naukars, des travailleurs asservis mal payés, qui travaillent à la briqueterie. Son voisin nous montre sa carte de pauvreté, un livret d’écorné avec des gribouillages officiels de partout. Pendant cinq mois, les responsables du magasin d’alimentation lui ont dit qu’ils n’avaient pas de stock, et puis qu’il n’était pas venu au bon moment. Il a sa propre petite entreprise et a également travaillé comme ouvrier occasionnel à la briqueterie locale. Il a investi ses revenu de base dans les semences et les pesticides et a travaillé sa terre. Sa récolte a été bonne — 22 quintaux (100 sacs d’un kilo), plus du double de la récolte habituelle. Voudrait-il que le système de revenu de base perdure ? Il joint ses mains dans une prière silencieuse et explique que, avec le revenu de base, il aurait de l’argent à disposition pour acheter des engrais et des pesticides au bon moment ; car auparavant, il devait attendre que le propriétaire daigne lui accorder un prêt, une attente qui perturbait son calendrier de récolte.