Anthropocène : ce mot désigne une nouvelle époque de l’âge de la Terre, ouverte par une humanité devenue force tellurique (1). Le point de déclenchement de ce nouvel âge géohistorique reste sujet à controverse : la conquête et l’ethnocide de l’Amérique ? la naissance du capitalisme industriel, fondé sur les énergies fossiles ? la bombe atomique et la « grande accélération » d’après 1945 ? Mais il y a du moins un constat sur lequel les scientifiques s’accordent : bien plus qu’une crise environnementale, nous vivons un basculement géologique, dont les précédents — la cinquième crise d’extinction, il y a 65 millions d’années, ou l’optimum climatique du miocène, il y a 15 millions d’années — remontent à des temps antérieurs à l’apparition du genre humain. D’où une situation radicalement nouvelle : l’humanité va devoir faire face dans les prochaines décennies à des états du système Terre auxquels elle n’a jamais été confrontée.

L’anthropocène marque aussi l’échec d’une des promesses de la modernité, qui prétendait arracher l’histoire à la nature, libérer le devenir humain de tout déterminisme naturel. A cet égard, les dérèglements infligés à la Terre représentent un coup de tonnerre dans nos vies. Ils nous ramènent à la réalité des mille liens d’appartenance et de rétroaction attachant nos sociétés aux processus complexes d’une planète qui n’est ni stable, ni extérieure à nous, ni infinie (2). En violentant et en jetant sur les routes des dizaines de millions de réfugiés (22 millions aujourd’hui, 250 millions annoncés par l’Organisation des Nations unies en 2050), en attisant injustices et tensions géopolitiques (3), le dérèglement climatique obère toute perspective d’un monde plus juste et solidaire, d’une vie meilleure pour le plus grand nombre. Les fragiles conquêtes de la démocratie et des droits humains et sociaux pourraient ainsi être annihilées.

Cette logique d’accumulation a tiré toute la dynamique de transformation de la terre

Mais qui est cet anthropos à l’origine de l’anthropocène, ce véritable déraillement de la trajectoire géologique de la Terre ? Une « espèce humaine » indifférenciée, unifiée par la biologie et le carbone, et donc uniformément responsable de la crise ? Le prétendre reviendrait à effacer l’extrême différenciation des impacts, des pouvoirs et des responsabilités entre les peuples, les classes et les genres. Il y a eu des victimes et des dissidents de l’« anthropocénéisation » de la Terre, et c’est peut-être d’eux qu’il s’agit d’hériter.

A dire vrai, jusqu’à une période récente, l’anthropocène a été un occidentalocène ! En 1900, l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest avaient émis plus des quatre cinquièmes des gaz à effet de serre depuis 1750. Si la population humaine a grimpé d’un facteur 10 depuis trois siècles, que de disparités d’impact entre les différents groupes d’humains ! Les peuples de chasseurs-cueilleurs aujourd’hui menacés de disparition ne peuvent guère être tenus responsables du basculement. Un Américain du Nord aisé émet dans sa vie mille fois plus de gaz à effet de serre qu’un Africain pauvre (4).

Pendant que la population décuplait, le capital centuplait. En dépit de guerres destructrices, il a crû d’un facteur 134 entre 1700 et 2008 (5). N’est-ce pas cette logique d’accumulation qui a tiré toute la dynamique de transformation de la Terre ? L’anthropocène mériterait alors la qualification plus juste de « capitalocène ». C’est d’ailleurs la thèse des récents ouvrages du sociologue Jason W. Moore et de l’historien Andreas Malm (6).

Depuis deux siècles, un modèle de développement industriel fondé sur les ressources fossiles a dans le même temps dérouté la trajectoire géologique de notre planète et accentué les inégalités. Les 20 % les plus pauvres détenaient 4,7 % du revenu mondial en 1820, mais seulement 2,2 % en 1992 (7). Existe-t-il un lien entre l’histoire des inégalités et l’histoire des dégradations écologiques globales de l’anthropocène ? Non, répondent les tenants du « capitalisme vert », qui reprennent le vieux discours du « gagnant-gagnant » entre marché, croissance, équité sociale et environnement. Pourtant, de nombreux travaux récents, à la croisée de l’histoire et des sciences du système Terre, mettent en évidence un ressort commun aux dominations économiques et sociales, aux injustices environnementales et aux dérèglements écologiques désormais d’une ampleur géologique.

Si toute activité humaine transforme l’environnement, les impacts sont inégalement distribués. Quatre-vingt-dix entreprises sont ainsi responsables à elles seules de plus de 63 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1850 (8). Les nations qui en ont émis le plus sont historiquement les pays du « centre », ceux qui dominent l’économie-monde (voir la carte « Pollueurs d’hier et d’aujourd’hui »). Ce fut d’abord le Royaume-Uni, qui, à l’époque victorienne, au XIXe siècle, produisait la moitié du CO2 total et colonisait le monde. Ce furent ensuite, au milieu du XXe siècle, les Etats-Unis, en concurrence frontale avec les pays sous influence soviétique, dont le système n’était pas moins destructeur. C’est de plus en plus la Chine, qui émet aujourd’hui plus de gaz à effet de serre que les Etats-Unis et l’Europe réunis. Pékin est engagé dans une compétition économique avec les Etats-Unis qui passe, à court terme, par une ruée sur les ressources fossiles et, à moyen terme, par le numérique, la finance et les technologies « vertes ». Au vu de cette réalité historique, peut-on limiter les dérèglements globaux sans remettre en question cette course à la puissance économique et militaire ?

Plus profondément, la conquête de l’hégémonie économique par les Etats-nations du centre (9) a permis la suprématie de son élite capitaliste, ainsi que l’achat de la paix sociale domestique grâce à l’entrée des classes dominées dans la société de consommation. Mais elle a été possible qu’au prix d’un endettement écologique, c’est-à-dire d’un échange écologique inégal avec les autres régions du monde. Tandis que la notion marxiste d’« échange inégal » désignait une dégradation des termes de l’échange (en substance, le montant des importations que financent les exportations) entre périphérie et centre mesurée en quantité de travail, on entend par « échange écologique inégal » l’asymétrie qui se crée lorsque des territoires périphériques ou dominés du système économique mondial exportent des produits à forte valeur d’usage écologique et reçoivent des produits d’une valeur moindre, voire générateurs de nuisances (déchets, gaz à effet de serre...). Cette valeur écologique peut se mesurer en hectares nécessaires à la production des biens et des services, au moyen de l’indicateur d’« empreinte écologique » (10), en quantité d’énergie de haute qualité ou de matière (biomasse, minerais, eau, etc.) incorporée dans les échanges internationaux, ou encore en déchets et nuisances inégalement distribués.

Ce mode d’analyse des échanges économiques mondiaux apporte depuis quelques années un regard nouveau sur les métabolismes de nos sociétés, et sur la succession historique d’autant d’« écologies-monde » (Jason W. Moore) que d’« économies-monde », selon la définition de l’historien Fernand Braudel. Chacune se caractérise, selon les périodes, par une certaine organisation (asymétrique) des flux de matière, d’énergie et de bienfaits ou méfaits écologiques.

La gloutonnerie énergétique des « trente glorieuses »

L’historien Kenneth Pomeranz a montré le rôle d’un échange écologique inégal lors de l’entrée du Royaume-Uni dans l’ère industrielle (11). La conquête de l’Amérique et le contrôle du commerce triangulaire permirent une accumulation primitive européenne ; accumulation dont les Britanniques profitaient au premier chef au XVIIIe siècle grâce à leur supériorité navale. Cela leur offrit un accès aux ressources du reste du monde indispensables à leur développement industriel : la main-d’œuvre esclave cultivant le sucre (4 % de l’apport énergétique alimentaire de leur population en 1800) ou le coton pour leurs manufactures, la laine, le bois, puis le guano, le blé et la viande. Au milieu du XIXe siècle, les hectares de la périphérie de l’empire mobilisés équivalaient à bien plus que la surface agricole utile britannique. L’échange était inégal puisque, en 1850, en échangeant 1 000 livres de textile manufacturé à Manchester contre 1 000 livres de coton brut américain, le Royaume-Uni était gagnant à 46 % en termes de travail incorporé (échange inégal) et à 6 000 % en termes d’hectares incorporés (échange écologiquement inégal) (12). Il libérait ainsi son espace domestique d’une charge environnementale, et cette appropriation des bras et des écosystèmes de la périphérie rendait possible son entrée dans une économie industrielle.

De même, au XXe siècle, la croissance forte des soi-disant « trente glorieuses » de l’après-guerre se caractérise par sa gloutonnerie énergétique et son empreinte carbone. Alors qu’il avait suffi de + 1,7 % par an de consommation d’énergie fossile pour une croissance mondiale de 2,1 % par an dans la première moitié du XXe siècle, il en faut + 4,5 % entre 1945 et 1973 pour une croissance annuelle de 4,18 %. Cette perte d’efficacité touche aussi les autres matières premières minérales : alors qu’entre 1950 et 1970 le produit intérieur brut (PIB) mondial est multiplié par 2,6, la consommation de minerais et de produits miniers pour l’industrie, elle, est multipliée par 3, et celle des matériaux de construction, quasiment par 3 aussi. C’est ainsi que l’empreinte écologique humaine globale bondit de l’équivalent de 63 % de la capacité bioproductive terrestre en 1961 à plus de 100 % à la fin des années 1970. Autrement dit, nous dépassons depuis cette époque la capacité de la planète à produire les ressources dont nous avons besoin et à absorber les déchets que nous laissons.

La course aux armements, à l’espace, à la production, mais aussi à la consommation, à laquelle se sont livrés le bloc de l’Ouest et le bloc de l’Est durant la guerre froide a nécessité une gigantesque exploitation des ressources naturelles et humaines. Mais avec une différence notable : le camp communiste exploitait et dégradait surtout son propre environnement (échanges de matières premières avec l’extérieur proches de l’équilibre et nombreux désastres écologiques domestiques), tandis que les pays industriels occidentaux construisaient leur croissance grâce à un drainage massif des ressources minérales et renouvelables (avec des importations de matières premières dépassant les exportations de 299 milliards de tonnes par an en 1950 à plus de 1 282 milliards en 1970 (13)). Ces ressources provenaient du reste du monde non communiste, qui, lui, se vidait de sa matière et de son énergie de haute qualité.

Ce drainage fut économiquement inégal, avec une dégradation des termes de l’échange de 20% pour les pays « en voie de développement » exportateurs de produits primaires entre 1950 à 1972. Mais il fut aussi écologiquement inégal. Vers 1973, tandis que la Chine et l’URSS atteignaient une empreinte écologique équivalant à 100 % de leur biocapacité domestique, l’empreinte américaine était déjà de 176 %, celle du Royaume-Uni de 377 %, celle de la France de 141 %, celle de l’Allemagne fédérale de 292 % et celle du Japon de 576 %, tandis que nombre de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine restaient sous un ratio de 50 % (14).

On comprend que le moteur de « la grande accélération » de cette période fut le formidable endettement écologique des pays industriels occidentaux, qui l’emportent sur le système communiste et entrent dans un modèle de développement profondément insoutenable, tandis que leurs émissions massives de polluants et de gaz à effet de serre impliquent une appropriation des fonctionnements écosystémiques réparateurs du reste de la planète. Cette appropriation creuse un écart entre des économies nationales qui génèrent beaucoup de richesses sans soumettre leur territoire à des impacts excessifs et d’autres dont l’économie pèse lourdement sur le territoire.

Aujourd’hui, un échange écologique inégal se poursuit entre ceux — Etats et oligarchie des 5 % les plus riches de la planète — qui entendent asseoir leur puissance économique et leur paix sociale sur des émissions de gaz à effet de serre par personne nettement supérieures à la moyenne mondiale (voir la carte « Pollueurs d’hier et d’aujourd’hui ») et, d’autre part, les régions (insulaires, tropicales et côtières, principalement) et les populations (essentiellement les plus pauvres) qui seront les plus durement touchées par les dérèglements climatiques. Ces régions et populations sont aussi celles dont les écosystèmes — leurs forêts — sont les plus mis à contribution pour atténuer les émissions excessives de déchets des régions et populations riches ; et ce à titre gratuit — une dette écologique incommensurablement plus élevée que les dettes souveraines — ou contre une faible rémunération, via des mécanismes tels que Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) et autres marchés des biens et services environnementaux, qui constituent une nouvelle forme d’échange inégal.

Il incombe à notre génération, et il est de la responsabilité des dirigeants du monde, de rompre avec cette trajectoire destructrice et injuste. Il en va, à long terme, d’un basculement majeur de la géologie planétaire et, à court terme, de la vie et de la sécurité de centaines de millions de femmes et d’hommes, des zones côtières au Sahel, de l’Amazonie au Bangladesh. Que ces violences frappent déjà durement les populations les plus pauvres et les moins responsables des émissions passées est un héritage du capitalocène. Mais le choix d’ajouter ou non à ce bilan des dizaines de millions de déportés climatiques supplémentaires, de nouvelles violences, souffrances et injustices, relève de notre responsabilité.

Toute démarche qui retarderait le gel d’une partie des réserves fossiles et toute émission nous amenant à dépasser le seuil des + 2 °C (voire + 1,5 °C, selon certains climatologues — lire « Deux degrés de plus, deux degrés de trop »), doivent désormais être prises pour ce qu’elles sont : des actes qui attentent à la sûreté de notre planète, lourds de victimes et de souffrances humaines (15). Même si les causalités et les calculs sont complexes, on sait déjà qu’à chaque gigatonne de CO2 émise en sus du « budget + 2 ° » correspondront plusieurs millions de déplacés et de victimes supplémentaires. Comme Condorcet ou l’abbé Raynal surent le faire à propos de l’esclavage, osons donc l’affirmer : ces émissions incontrôlées de gaz à effet de serre méritent la qualification de « crimes ».

Après les crimes esclavagistes, coloniaux et totalitaires, voici donc l’idée de la valeur intangible de la vie humaine à nouveau menacée. Dès lors, comme le note l’archevêque sud-africain Desmond Tutu, autrefois engagé dans la lutte contre l’apartheid, réduire notre empreinte carbone n’est pas une simple nécessité environnementale ; c’est « le plus grand chantier de défense des droits de l’homme de notre époque (16) ». Il est désormais inacceptable que des individus et des entreprises s’enrichissent par des activités climatiquement criminelles. M. Tutu appelle à s’attaquer aux causes et aux fauteurs du réchauffement climatique comme on a combattu l’apartheid : par les armes de la réprobation morale, du boycott, de la désobéissance civile, du désinvestissement économique et de la répression par le droit international.

Mettre hors d’état de nuire les négriers du carbone

A-t-on vaincu l’esclavage, il y a deux siècles, en demandant aux dirigeants des colonies et territoires esclavagistes de proposer eux-mêmes une baisse du nombre d’êtres humains importés ? Aurait-on accordé aux négriers des quotas échangeables d’esclaves ? De même, aujourd’hui, peut-on espérer avancer en comptant sur des engagements purement volontaires d’Etats pris dans une guerre économique effrénée, ou en confiant l’avenir climatique à la main invisible d’un marché du carbone à travers une monétisation et une privatisation de l’atmosphère, des sols et des forêts ?

Ne faut-il pas rechercher plutôt les forces capables d’arrêter le dérèglement climatique dans l’insurrection des victimes du capitalisme fossile (Pacific climate warriors océaniens, militants anti-extractivistes, précaires énergétiques, réfugiés climatiques) et dans le sursaut moral de ceux qui, dans les pays riches, ne veulent plus être complices et le manifestent par diverses actions — solutions pour vivre autrement et mieux avec moins, campagnes pour contraindre les banques à se désinvestir des entreprises climaticides, pressions sur les gouvernements pour qu’ils passent des paroles aux actes en matière de réduction des émissions (17), résistance aux grands projets inutiles, etc. ?

Il faut également espérer un retour du courage politique. Nul doute que si Bartolomé de Las Casas, Condorcet, Jaurès, Gandhi ou Rosa Parks vivaient aujourd’hui, l’abolition des crimes climatiques, la mise hors d’état de nuire des quatre-vingt-dix négriers du carbone et la sortie du capitalocène seraient leur grand combat (18).

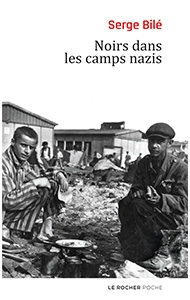

Africains, Antillais, Américains ont eux aussi été pris dans la tourmente, arrêtés et envoyés dans ces camps où ils étaient sujets à toutes les humiliations...

Africains, Antillais, Américains ont eux aussi été pris dans la tourmente, arrêtés et envoyés dans ces camps où ils étaient sujets à toutes les humiliations... Le débat économique entre classiques et keynésiens

Le débat économique entre classiques et keynésiens

Traduit du castillan par Christian Delavaud

Traduit du castillan par Christian Delavaud

Marie-Françoise Colombani est éditorialiste à

Marie-Françoise Colombani est éditorialiste à  Né en 1981, Damien Roudeau, originaire de Montreuil, dessinateur au profil atypique, diplômé en arts appliqués (école Estienne) et titulaire d'une maîtrise d'arts plastiques, est un « globetrottoir », un « reporter graphique ». Pourtant pas vraiment l'âme d'un grand voyageur, il réalise qu'on peut partir pour des territoires inexplorés, en prenant simplement le temps de s'arrêter au coin de sa rue. Il choisit dès lors de vivre en immersion, pour mieux les comprendre, dans des mondes présumés clos, ou nécessitant une initiation (tribus électroniques, communautés Emmaüs, groupes de sans logis, usagers de drogues, squatters...). Portraits Cachés, une relecture de la loi contre les exclusions (prix du jury Grands Reportages 2002). Quand il ne tient plus à sa table à dessin, il réalise des reportages dessinés ou en BD pour l’édition, la presse (Le Monde, Casemate, Mag de la Seine Saint Denis), les associations (Aides, Médecins du Monde, Asud, AFR...) ou dans le cadre de résidences. Il est notamment associé au collectif Argos, rassemblement de dix rédacteurs et photographes engagés dans le journalisme documentaire.

Né en 1981, Damien Roudeau, originaire de Montreuil, dessinateur au profil atypique, diplômé en arts appliqués (école Estienne) et titulaire d'une maîtrise d'arts plastiques, est un « globetrottoir », un « reporter graphique ». Pourtant pas vraiment l'âme d'un grand voyageur, il réalise qu'on peut partir pour des territoires inexplorés, en prenant simplement le temps de s'arrêter au coin de sa rue. Il choisit dès lors de vivre en immersion, pour mieux les comprendre, dans des mondes présumés clos, ou nécessitant une initiation (tribus électroniques, communautés Emmaüs, groupes de sans logis, usagers de drogues, squatters...). Portraits Cachés, une relecture de la loi contre les exclusions (prix du jury Grands Reportages 2002). Quand il ne tient plus à sa table à dessin, il réalise des reportages dessinés ou en BD pour l’édition, la presse (Le Monde, Casemate, Mag de la Seine Saint Denis), les associations (Aides, Médecins du Monde, Asud, AFR...) ou dans le cadre de résidences. Il est notamment associé au collectif Argos, rassemblement de dix rédacteurs et photographes engagés dans le journalisme documentaire.