20/10/2013

Le plancher de Perrine le Querrec

Éditions Les doigts dans la prose, avril 2013.

134 pages, 15 €.

Le plancher est un livre d’une densité singulière, qui au fur et à mesure confine à l’étouffement, et pour cause, l’histoire peinte ici raconte le basculement dans la folie de toute une famille. Peinte, car la langue dont use l’auteur est un matériau quasi organique qui est à elle toute seule, une œuvre d’art. La poésie n’y est pas un décorum, mais véritablement la seule langue possible pour formuler l’indicible, pénétrer l’intolérable et infuser la folie dans les tripes même du lecteur. Car si dans la première partie nous sommes encore dans la narration, dans la seconde nous culbutons du côté où la langue elle-même s’affole. Une langue pleine de terre, taillée au couteau, absolument magnifique cependant, flamboyante comme un crépuscule d’automne. Dans la troisième partie, elle nous immerge pour de bon dans un bourbier de démence.

La première partie est intitulée La souche. La souche, ce qui reste d’un arbre que l’on a coupé, les racines toujours plongées dans la terre, nourricière ou collet, c’est selon. Ici cette terre, cette terre de paysans, passera de nourricière à cocon toxique, jusqu’à ce que piège, elle se referme définitivement. Nulle métamorphose heureuse n’en sortira.

La famille, ils sont six. Le père, la mère et les enfants : Paule, Simone, Jeannot et Mortné.

L’histoire commence en 1930 quand Joséphine et Alexandre, le père et la mère, achètent une ferme dans le Sud, fuyant des problèmes avec les autres, là-haut dans le Nord. Joséphine, avec ses deux frères à l’asile, porte déjà en elle les germes d’une impossibilité de s’entendre avec qui que ce soit. Ils achètent donc une grande et belle ferme et en tant qu’estrangers, s’attirent immédiatement la haine et la jalousie des Deux-cents, les villageois d’à côté.

Dans cet univers déjà clos, trois enfants de plus viendront au monde. Paule était déjà née dans le Nord. Le dernier est mort né en plein champ.

Jean, qui ne sera jamais que Jeannot, est né en 1939, pour éviter au père la conscription, ce qui ne fait qu’alimenter sales murmures et jalousie du côté des Deux-cents. Quand aux six, « ils ont tous un air de famille, un air de désastre ».

La guerre passe et « Les années passent et avec elles les coups de hache, les éraflures, les entailles, les éviscérations. Les années avancent et elles essaient, les filles, de courir insouciantes, d’étudier bienveillantes, de grandir insouciantes. Les années passent et Jeannot tente de comprendre, d’aimer et de parler. Les années passent et les parents poursuivent l’œuvre de destruction, souterrainement aidés par les Deux-cents qui n’en finissent pas de maudire, de cracher, d’envier.

(…)

Ce n’est pas un père, juste une forme de violence

Ce n’est pas une mère, juste une forme d’indifférence

Ce n’est pas une famille, juste une forme de récit

(…)

Une longue cohabitation avec l’inhabitable. »

(…)

Les parents ne sont jamais d’accord. Sur rien. Sauf pour persécuter les enfants. »

Et puis il y a ce jour funeste où Jeannot pénètre dans la grange et qu’il voit…

« - Tu n’as rien vu !

Je n’ai rien vu. Verrai rien. Jamais. Ni dans la grange, ni dans la chambre, ni dans le champ. La bête je la vois pas. La bête aux yeux dilatés de peur. »

Alors Alexandre, le père, le colosse, l’abuseur, deviendra l’ENNEMI. L’ENNEMI qui commande au cerveau de Jeannot. Ne rien voir.

« Alexandre bine et bêche et sillonne, brutalise. Passe et repasse sa charrue. Paule a de la terre plein la bouche, plein les yeux, jupe relevée sur son ventre neuf. »

Jeannot a dix-huit ans, il est amoureux. Amoureux de Destinée. Fille du village des Deux-cents qui ne voient pas cela d’un bon œil. Jeannot a dix-huit ans, son cœur sera pulvérisé. Il va partir, il part, ira verser plus de saloperie encore sur ses plaies. Il part pour l’Algérie.

Jeannot parti tuer, Simone partie avec un mari pour ne plus jamais revenir, Paule restée avec la graine de douleur que l’ennemi a semé en elle, l’EnfantX et les voix des Deux-cents qui vipèrent plus que jamais, jusqu’à l’agression physique. Paule, la labourée, commence à basculer. Le père rattrapé par le bouche à oreille, l’irracontable qui s’ébruite à tout va, le père : pendu dans la grange. Jeannot doit rentrer.

« Jeannot sera toujours le mutilé, suspendu au crochet, sur les murs épais de la ferme, blessé aux épines de silence cloués aux portes des granges pour éloigner le mal qui est le bien, mais qui le dit ? »

Nous entrons alors dans la deuxième partie, Les branches, où « s’ouvre le gouffre des douze longues années de solitude »

« Tout ce qui était au père, tout ce qui était le père, Jeannot le laisse pourrir. » Ce qui reste de la « famille » se referme sur elle-même, « mi-humains, mi-bêtes, ils n’existent plus, deviennent innommables, désintégrés, sauf à visser plus fort leur masque de fou. »

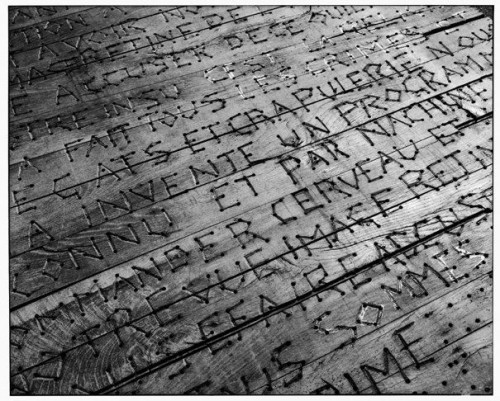

Tout ira alors crescendo dans le non-sens de la désintégration, de la dissolution, de la décomposition, jusqu’à la troisième partie, où la mère déjà enterrée sous le plancher, où Paule erre dans ce qui reste de la ferme envahie par la végétation et la putréfaction. Jeannot lui, ne décolle plus du plancher, à plat ventre, il grave dans les planches, au couteau, à s’en faire saigner les mains, il grave tout. Parce qu’il n’a pas trouvé un seul bout de papier dans toute cette désolation et qu’il doit conjurer trente-deux ans de silence. Il grave, saigne à blanc le plancher.

« Si Jeannot le veut, bois devient papier. »

« Ceci est malangue !

Allongé dans ma litière de copeaux je touche les lettres, je sais ce que je dis. Je dis que j’ai vu. Je dis que ma rétine, ma vue, mon œil et les images. Je dis les abus. Je dis noir sur noir. Je dis et ne vacille pas. Je dis ce qu’ils ne m’ont pas raconté. Leurs interdits. Je dis à leur place, je dis à leur faute, je dis à leur face, je dis à leur tête. Je dis ma puissance. C’est à vous de me regarder maintenant. »

Cinq mois de travaux forcés à plat ventre sur le plancher, à plat ventre sur le corps pourrissant de la mère. Jusqu’à la mort.

Restera Paule, SURVIVANTE, la première et la dernière.

Le plancher de Jeannot a été présenté lors de l’exposition Écriture en délire à la collection de l’Art Brut, à Lausanne, du 11 février au 26 septembre 2004. Ce plancher existe et il est placardé sur les murs de l’hôpital Sainte Anne, dans le 14è arrondissement de Paris, où il est toujours visible et rend justice à tous les Jeannot, toutes les Paule, tous les enfantsX et les Mortnés… On en trouvera des photos à la fin de ce livre.

Un livre d’une beauté saisissante, portrait choc d’une certaine réalité du monde rural d’antan, entre autre, un livre hybride dans sa construction, qui dissout les frontières entre prose et poésie et met comme le souhaite ses éditeur, les doigts dans la prose. Nous en ressortons absolument électrifiés, ébahis et profondément fouillés de l’intérieur.

Cathy Garcia

Le plancher photographié par Martin d'Orgeval

Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Elle hante les bibliothèques et les archives pour assouvir son appétit de mots et révéler les secrets oubliés. De cette quête elle a fait son métier : recherchiste. Les heures d’attente dans le silence des bibliothèques sont propices à l’écriture, une écriture qui, lorsqu’elle se déchaîne, l’entraîne vers des continents lointains à la recherche de nouveaux horizons. Perrine Le Querrec est une auteure vivante. Elle écrit dans les phares, sur les planchers, dans les maisons closes, les hôpitaux psychiatriques. Et dans les bibliothèques où elle recherche archives, images, mémoires et instants perdus. Dès que possible, elle croise ses mots avec des artistes, photographes, plasticiens, comédiens.

Bibliographie :

« Jeanne L’Étang », Bruit Blanc, avril 2013

« De la guerre », Derrière la salle de bains, 2013

« No control », Derrière la salle de bains, 2012

« Bec & Ongles », Les Carnets du Dessert de Lune, 2011

« Coups de ciseaux », Les Carnets du Dessert de Lune, 2007

Site : http://www.perrine-lequerrec.com/

Blog: http://entre-sort.blogspot.com/

21:28 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.