Tiers lieux, friches, ZAD… Le succès des espaces alternatifs entérine une nouvelle manière de vivre et de travailler. Au risque de la récupération.

En 2015, l’hôpital tombé en désuétude a donné naissance aux « Grands Voisins » : un gigantesque village d’alternatives regroupant 250 associations, des artistes et des artisans, un millier de travailleurs, des cafés, des restaurants, un camping, une galerie d’art, une université populaire et d’innombrables espaces d’expérimentations écologiques et solidaires. L’originalité de ce gigantesque « tiers lieu » est d’être organisé autour de cinq centres d’hébergement d’urgence de l’association Aurore, qui ont accueilli jusqu’à 600 personnes. Une manière inédite de tisser la ville autour du social.

Réinvestir des espaces vacants

Le gigantisme et la vitalité de ce projet en ont fait la vitrine d’un mouvement de fond. Les lieux alternatifs poussent en effet comme des champignons depuis quelques années, dans les angles morts de la spéculation immobilière. Tiers lieux, espaces communs, friches, ZAD : sous des appellations diverses et suivant des démarches variées, il existe désormais un réflexe de réappropriation des espaces vacants pour en faire des « communs » consacrés à des logiques non-marchandes. Et les mairies sont forcées de reconnaître l’attractivité de ces espaces singuliers, au moment même où les centres-villes se désertifient à cause du développement aveugle des centres commerciaux [1].

Les tiers lieux – espaces où vivre, créer, résister et travailler – se multiplient depuis le tournant des années 2010, sous l’impulsion d’une poignée d’animateurs des communs numériques, comme les logiciels libres. La génération biberonnée à Internet s’est forgé une culture collaborative qui rejaillit dans des lieux dédiés au « faire ensemble » (comme les fab labs) et épouse une dynamique déjà ancienne parmi les artistes et dans le mouvement des squats.

Ce courant coïncide avec l’explosion des incubateurs et des plateformes de coworking (bureaux partagés), très en vogue à l’heure de l’ubérisation et du télétravail. Ces lieux vantent les vertus de la synergie coopérative et de l’enrichissement mutuel, jusqu’à s’appeler eux-mêmes « tiers lieux ». Même si cette devanture vise parfois seulement à mettre un peu de fard sur un business qui se résume peu ou prou à de la location de bureaux.

Au même moment, le combat que mène le mouvement des squats depuis les années 1990 pour que les espaces laissés vacants par les promoteurs immobiliers soient réinvestis commence à résonner hors du premier cercle militant. « Il y a 3 millions et demi de mètres carrés de bureaux vides rien qu’en Île-de-France, alors que les besoins non pourvus sont énormes, à cause de prix trop élevés », déplore Jean-Baptiste Roussat, de Plateau urbain, coopérative d’urbanistes fondée en 2013, qui copilote le projet des Grands Voisins et s’est spécialisé dans la location des espaces vacants au prix des charges. « Il y a une dynamique très forte d’urbanisme temporaire qui témoigne d’une transition économique dans une perspective moins lucrative », estime-t-il. De la friche de la Belle-de-Mai, à Marseille, au projet Darwin, à Bordeaux, les municipalités, même de droite, consentent désormais au secteur associatif des espaces au cœur des villes.

À Paris, les Grands Voisins disposent gratuitement de 3,2 hectares, loués au prix des charges. En échange, les locataires s’engagent à participer à l’œuvre collective, en soumettant des projets au Conseil des voisins, qui se réunit tous les deux mois. La Mairie de Paris a mis dans la boucle le collectif d’urbanistes marseillais Yes We Camp, qui développe un « jaillissement créatif [pour] réenchanter la ville » et créer du brassage.

Partir des usages

Comme la plupart des tiers lieux, les Grands Voisins ont fleuri autour d’une intuition qui était déjà au cœur du mouvement d’éducation populaire dans les années 1970 : tout doit partir des usages. « Il y a du talent à aller chercher dans les centres ! », assure Michael Mosset, référent technique des Grands Voisins et du « projet food », né autour d’une poignée de résidents qui vendaient de la nourriture à la sauvette. Un bâtiment a été aménagé en cuisine industrielle avec des matériaux récupérés pour permettre à douze résidents de s’essayer à l’activité de restaurateur, prévoir leur budget, recruter une quarantaine de commis et dégager des recettes. « C’est hyper bénéfique et hyper valorisant », témoigne le professionnel.

L’alimentation fait d’ailleurs souvent des miracles. À la Halle Papin, friche récupérée par le collectif Soukmachines, à Pantin (Seine-Saint-Denis), ce sont les barbecues en accès libre qui ont rencontré un succès inattendu. « Tout le monde venait faire cuire ses grillades, c’est l’élément qui a rassemblé le plus de publics différents », raconte Yoann-Till Dimet, l’animateur de cette ancienne usine de pneus où se sont installées des activités variées. « Nous croyons au temps passé côte à côte à fabriquer des choses. C’est pour cela que le chantier est souvent un moment fondateur », observe Simon Sarazin, actif dans de nombreux tiers lieux en région lilloise.

Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, cet esprit se matérialise par une multitude de chantiers collectifs. « Le “commun”, c’est de faire des trucs ensemble, résume Camille [2], de l’ancienne ferme occupée les Fosses noires. Simplement, il faut accepter que cela prenne du temps. » Dans les associations dépendantes des subventions, où les projets doivent être écrits et évalués en amont, c’est parfois compliqué. Comme dans les structures institutionnelles : « On le voit avec les grosses salles de spectacle. Il y a une lourdeur et une “normalité”. Elles ont du mal à créer des espaces ouverts et partageables », observe Simon Sarazin.

Par souci d’autonomie – mais aussi parce que les subventions se raréfient depuis quelques années –, beaucoup de tiers lieux sont contraints de financer leurs projets avec de petites activités. Le plus souvent, c’est une buvette. Et c’est là qu’apparaît une contradiction fondamentale pour beaucoup. Car cela réinstalle la logique marchande au cœur du lieu, ce qui fait craindre une perversion du projet et la mise à l’écart des plus pauvres. Une contradiction devenue frappante depuis que les friches sont prisées par la jeunesse fêtarde, qui fait grimper le chiffre d’affaires des buvettes.

Certains lieux prétendument alternatifs l’assument totalement. « Ce sont des “limonadiers” qui utilisent l’esthétique de la friche pour monter un business », raille Yoann-Till Dimet. Sur ses énormes emprises vacantes, la SNCF privilégie ainsi des logiques uniquement festives qui font de juteux business. Idem lorsque Sinny & Ooko, spécialiste de l’aménagement de friches à Paris, dispense des formations pour devenir « responsable de tiers lieu culturel », facturées 2 000 euros les 40 heures.

Brasser le social et la bière

Beaucoup de lieux se situent sur une ligne de crête entre logique marchande et nonmarchande. C’est la principale critique formulée à l’endroit des Grands Voisins. Parce qu’Aurore a dû facturer des loyers pour l’occupation de locaux, là où certaines friches préfèrent le principe du prix libre, pour laisser une place aux structures désargentées.

Le prix de la bière sur place suscite aussi beaucoup de critiques. À La Lingerie, la brasserie centrale du site, la pinte s’affiche à 4,50 euros et le café à 1,50 euro. Et les résidents qui vivent dans les foyers des Grands Voisins désertent l’endroit hors des heures de prix libre, limitées au vendredi de 8 h 30 à 10 h. Cette situation s’est imposée à Yes We Camp, l’association qui tient le lieu, pour compenser la perte d’une subvention promise par la Ville de Paris, annulée à la suite d’une menace de poursuites pour favoritisme de Valérie Pécresse. Pour payer ses sept salariés et financer ses projets, elle a dû se rabattre sur les boissons. La programmation musicale a fait venir un public extérieur, dont une partie ignore qu’il y a des foyers d’hébergement sur le site. Au point que certains se demandent si l’objectif initial du projet – mettre le social au cœur de la ville – n’a pas été perdu de vue. « Vendre de la bière pas chère, ce n’est pas du militantisme, rétorque Aurore Rapin, de Yes We Camp. Et la recette de La Lingerie nous permet de financer une quinzaine d’activités ouvertes et gratuites chaque semaine. Si tous les bistrots de Paris fonctionnaient comme nous, avec des salaires bas et l’intégralité des recettes réinvesties dans le commun, la ville n’aurait pas la même gueule ! »

Le niveau de mixité sociale n’est pas indexé sur le prix de la bière, s’agacent aussi les « voisins » les plus investis. Les visiteurs occasionnels ne perçoivent pas toujours la détresse d’une partie des personnes hébergées. Ceux que le sort accable. Le poids des addictions, parfois, ou des problèmes psychiatriques qui cloîtrent certains dans leur chambre. Il arrive que ce soit aussi leur propre sentiment de honte qui les tienne à l’écart. La cohabitation a donc parfois créé des frictions, dont la violence n’est pas visible. A contrario, c’est dans des projets moins visibles que se cachent les petites rencontres qui font le trésor des Grands Voisins. « C’est devenu tellement foisonnant que, même en tant que cogestionnaire, il est difficile d’en voir toute la richesse », assure Jean-Baptiste Roussat.

L’autre grande limite de la dynamique des tiers lieux, c’est leur durée. La plupart des friches sont cédées pour de courtes périodes, le temps des études d’architecture et des enquêtes publiques, avant que les pelleteuses ne reprennent leurs droits. Aujourd’hui, à peine deux ans après l’ouverture, les Grands Voisins doivent plier bagage, à cause de la pression foncière. Pas de quoi tisser un lien avec les habitants du quartier.

Le temporaire est un mal pour un bien, à en croire certains porteurs de projets. « Lorsque tu t’installes trop, tu te nécroses. L’envie et l’énergie du début se tarissent », juge Marc Ganilsy, avocat historique du mouvement squat et de l’urbanisme temporaire. « L’éphémère a permis de tester énormément de choses et d’avancer en défricheur sur certains trucs », renchérit Michaël Mosset. « La rapidité de la prise de décision est possible parce que l’échec n’est pas un problème… C’est bientôt fini », résume Pierre Machemie, thésard en immersion dans un des centres d’accueil des Grands Voisins.

Rendre le squat légal

Ces occupations temporaires intéressent aussi beaucoup les propriétaires. Elles permettent d’économiser les frais de gardiennage et évitent les longues procédures d’expulsion quand les lieux sont squattés. L’agence Camelot – c’est bien son nom – leur propose ainsi de louer leur espace à des occupants sélectionnés sur critères de ressources, qui auront interdiction d’avoir des animaux de compagnie et d’organiser des fêtes chez eux… Sans aller jusqu’à cet extrême, la mode de l’urbanisme temporaire met mal à l’aise beaucoup d’acteurs associatifs. Faut-il que ces « carrefours des alternatives » soient les idiots utiles de la spéculation immobilière ? A-t-on « rendu le squat légal » en lui retirant tout esprit de subversion ?

Darwin, à Bordeaux, en a fait l’amère expérience. Le projet mêle un espace de coworking et un village alternatif dévolu à une quarantaine d’associations, avec une fibre écolo et alternative. Installé depuis 2009 sur 34 hectares d’une ancienne caserne militaire, à deux pas du centre, Darwin a dû fermer son village associatif, logé en bail précaire, en mai. La location des espaces de coworking installés sur l’autre partie, rachetés par Darwin, a pu, elle, demeurer. « C’est une grande déception, parce qu’on se vit comme une alternative. C’est un peu désespérant de voir l’ancienne économie et la logique spéculative reprendre leurs droits », déplore Jean-Marc Gancille, cofondateur.

Ironie de l’histoire, le lieu avait essuyé quelques critiques lors de son installation, largement soutenue par le maire, Alain Juppé, soucieux, disait-on, d’éviter des squats plus indociles. « Nous avons redynamisé le territoire sans toucher de subventions et contribué à notre corps défendant à la gentrification du quartier », soupire Jean-Marc Gancille. Un accord est néanmoins sur le point d’être conclu pour « maintenir une bonne partie des activités associatives sur place ».

Les Grands Voisins sont pétris de ces contradictions. Les élus l’applaudissent à tout rompre, de la Mairie de Paris, « particulièrement bienveillante », notamment sur le plan juridique, à François Hollande en passant par le Premier ministre, Édouard Philippe, venu le 9 novembre lancer sur place ses travaux pour « l’innovation sociale ». L’accueil a été des plus courtois, et personne n’a évoqué l’idée d’entrer en résistance contre les décideurs pour inscrire les Grands Voisins dans la durée. Hormis un acteur associatif qui a été jusqu’à interrompre le Conseil de Paris pour alerter, dans le plus simple appareil, contre le manque de locaux associatifs ! « Tout le monde partage l’idée qu’il ne faut surtout pas entrer en conflit, mais montrer que ça marche et que c’est cool », constate Jean-Baptiste Roussat.

« La réussite de ce type de lieux repose en partie sur la volonté des pouvoirs publics, nous avons besoin de facilitateurs », témoigne Damien Anglade, du Café des pratiques, né en 2010 à Besançon du désir de deux jeunes mères de créer du lien social autour d’activités créatives et ludiques. Or, les pouvoirs publics restent largement arc-boutés sur une logique marchande. La vision promue par les tiers lieux « n’entre pas dans les logiques habituelles de valorisation du foncier. Des blocages culturels quant à la façon de faire la ville » persistent, regrette Jean-Marc Gancille. D’autant que les contrats d’occupation temporaire s’obtiennent désormais de plus en plus sur la base d’appels d’offres, qui mettent les acteurs en concurrence, avec une prime aux « écosystèmes » autofinancés. « Le Grand Paris exige qu’on dépose un dossier avec une banque et un promoteur. C’est une machine de guerre qui est en train de tout écraser », tonne Anastasia Kozlow, animatrice du Jardin d’Alice, un collectif d’artistes qui voyage en région parisienne depuis dix ans, de friche en friche. C’est la prime aux grosses structures, alors que la suppression des contrats aidés semble donner le coup de grâce aux associations les plus modestes.

Acquérir les murs

Les tiers lieux accompagnent-ils ce mouvement de sape ? Une certitude : Aurore n’est pas un mouvement anticapitaliste. Son conseil d’administration est présidé par le PDG de Vinci autoroutes, Pierre Coppey, avec comme vice-président le PDG du groupe Vinci, Xavier Huillard. L’association se fixe comme principe de ne recevoir aucun argent de la Fondation Vinci et se finance à 98 % sur deniers publics. Mais elle ne figure pas parmi les plus farouches défenseurs des alternatives non-marchandes. Son CA a d’ailleurs récemment rejeté un projet similaire aux Grands Voisins que les équipes d’Aurore préparaient à Marseille, préférant renforcer ses activités là où elle est déjà implantée.

« Ce qui se passe aux Grands Voisins est hyper intéressant, mais nous avons un peu l’impression de nous être fait récupérer, résume Jean [3], de la Petite Rockette, une ressourcerie issue du mouvement squat. Ça a servi de réceptacle à des énergies qui existaient dans le cadre non-marchand et ouvert le champ à une marchandisation des espaces intercalaires. »

À lire aussi >> « La petite Rockette » menacée

Et les histoires fabuleuses des Grands Voisins se conjuguent malheureusement le plus souvent au singulier. Le florilège de projets et de rencontres valorise une certaine idée de l’« entreprendre ensemble ». « L’expérience a été très bénéfique pour 30 ou 40 résidents débrouillards, qui déploient des stratégies extrêmement astucieuses pour tirer profit de cette économie informelle, observe Olivier Coulaux, bénévole sur le site et doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales. Mais que propose-t-on à tous les autres, ceux qui sont inutiles à l’économie de marché et mis à l’écart par le chômage de masse ? Comment aide-t-on les gens autrement qu’en les transformant en entrepreneurs ? »

Ahmed [3], attablé à la terrasse de La Lingerie avec un café et une poignée de monnaie-temps, ressent cette amertume : « La seule chose que je demande, c’est une carte de séjour, pour travailler, explique le trentenaire, arrivé de Tunisie par bateau en 2008. Je sature, ici. Je suis fatigué des Grands Voisins. Fatigué du système. Il n’y a rien qui avance. »

Pour s’affranchir du carcan institutionnel et lutter contre l’emprise des logiques marchandes, le nerf de la guerre sera la propriété. Beaucoup de porteurs de projet réfléchissent donc à un moyen d’acquérir leurs murs. Pour que ces espaces puissent s’inscrire comme des lieux de respiration et de résistance indépendants.

[1] 12 % des boutiques de centre-ville sont vides en 2017, contre 7,2 % en 2012, tandis que les 807 centres commerciaux français occupent (tous niveaux additionnés) une superficie équivalente à 2 fois la Corse (+15,6 % en dix ans). Source : Le Monde.

[2] Prénom d’emprunt des zadistes lorsqu’ils s’adressent à la presse.

[3] Le prénom a été changé.

Un guide utile pour celles et ceux qui consomment encore de la nourriture industrielle. Ce que cachent réellement les codes ou les noms compliqués qui figurent sur les emballages : des additifs sans risque comme le E 330 ou le E 920, ou plus problématiques comme le E 250 ou le E 621.

Un guide utile pour celles et ceux qui consomment encore de la nourriture industrielle. Ce que cachent réellement les codes ou les noms compliqués qui figurent sur les emballages : des additifs sans risque comme le E 330 ou le E 920, ou plus problématiques comme le E 250 ou le E 621.

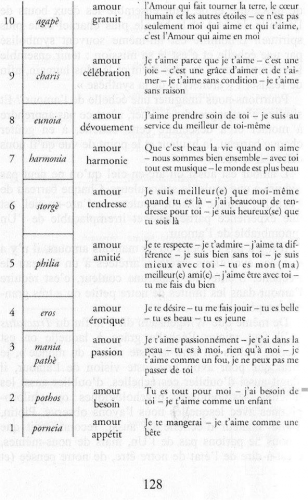

par Jean Azarel

par Jean Azarel

Myriam Bendhif-Syllas est enseignante dans le secondaire et docteur en littérature française. Elle a publié en 2010, Genet, Proust : Chemins croisés aux éditions L'Harmattan et coordonné un dossier consacré à Jean Genet pour la revue en ligne La Vie littéraire. Elle est rédactrice à la cause littéraire. "La course à la lune" est son premier livre jeunesse.

Myriam Bendhif-Syllas est enseignante dans le secondaire et docteur en littérature française. Elle a publié en 2010, Genet, Proust : Chemins croisés aux éditions L'Harmattan et coordonné un dossier consacré à Jean Genet pour la revue en ligne La Vie littéraire. Elle est rédactrice à la cause littéraire. "La course à la lune" est son premier livre jeunesse. Après son diplôme en animation aux Arts Décoratifs de Paris Marion Arbona se consacre à l’illustration de livres pour enfants. Quand elle ne dessine pas, elle s’intéresse aux poissons des abysses, aux chats (mais elle est allergique), aux plantes bizarres, elle bouquine et va au cinéma. Son tube de gouache préféré est le rouge de cadmium clair. Marion a reçu plusieurs prix d’illustration aux États-Unis et au Canada où elle a vécu pendant dix ans. Elle retourne vivre à Paris en 2015.

Après son diplôme en animation aux Arts Décoratifs de Paris Marion Arbona se consacre à l’illustration de livres pour enfants. Quand elle ne dessine pas, elle s’intéresse aux poissons des abysses, aux chats (mais elle est allergique), aux plantes bizarres, elle bouquine et va au cinéma. Son tube de gouache préféré est le rouge de cadmium clair. Marion a reçu plusieurs prix d’illustration aux États-Unis et au Canada où elle a vécu pendant dix ans. Elle retourne vivre à Paris en 2015.