11/07/2013

Ouz suivi de Ore et de Ex de Gabriel Calderón

traduit de l’espagnol (Uruguay) par Françoise Thanas et Maryse Aubert, Actes Sud 2013

248 pages, 25 euros

Ouz et Ore et Ex, trois pièces d’un jeune auteur, dont les dénominateurs communs sont un humour féroce qui bascule dans le fantastique et l’absurde, caractéristique de beaucoup de bonnes écritures latino-américaines, et le poids de la famille, elle-même bousculée et violentée par le contexte politique, religieux et social. Ces pièces questionnent le fond d’humanité chez l’être humain, et aussi la quête d’amour et de vérité.

Trois pièces de théâtre qui ont pour toile de fond l’Uruguay. Petit pays dont on parle peu, qui comme ses voisins a subi dans les années 70 une dictature sanguinaire avec son lot de tortures, d’assassinats et de disparitions, et qui aujourd’hui est gouverné par José Mujica Cordano, surnommé Pepe Mujica, un étonnant président, ex-guérillero tupamaro. D’ailleurs, une de ses phrases a inspiré l’auteur pour l’écriture d’Ex, la dernière pièce.

La première, Ouz, est de loin la plus drôle et la plus déjantée. On ne s’y attend pas d’ailleurs au début, ce qui la rend encore plus drôle. La pièce démarre dans la cuisine de Grace, une respectable épouse d’un respectable époux, d’une respectable et pieuse famille catholique, vivant dans le tranquille et respectable village d’Ouz, où chacun va à l’église pour glorifier Dieu et où chacun respecte les lois du Tout-Puissant. Or, voilà que Dieu s’adresse personnellement à Grace, alors qu’elle est seule dans sa cuisine. Il s’adresse à elle comme n’importe qui le ferait, en lui parlant. Grace, ne pouvant le voir, a bien du mal à le croire, aussi sa foi est-elle mise à rude épreuve, et elle le sera encore plus quand Dieu va lui demander de lui prouver son amour, en tuant un de ses enfants.

Grace et son époux ont deux enfants, Tomàs, qui est beau, fort et fait son service militaire, et Dorotea, plus jeune, qui est autiste. Ce que Dieu lui demande là est absolument impensable, terrible, mais Grace a confiance en Dieu, plus que tout, et elle ne voudrait pas qu’il pense qu’elle n’est pas digne de sa confiance. Elle n’a pas le droit de parler à qui que ce soit de cette conversation avec Dieu, mais elle a besoin de confier son cruel dilemme à Jack son mari, quand il rentre ce soir-là. Lequel des deux enfants va-t-elle tuer ? Ce qui fait bien rire Jack, qui pas une seconde ne pense que sa femme est sérieuse, et quand il s’aperçoit qu’elle pense vraiment ce qu’elle dit, il prend peur et court chercher le curé pour un exorcisme. C’est ainsi qu’au fur et à mesure des tentatives avortées de Grace pour sacrifier un de ses enfants, et de ses mensonges de plus en plus éhontés, en même temps que le ton des dialogues va changer du tout au tout, entreront en scène d’autres personnages : Père Maykol, le curé, José le boucher et Catherine sa fille ; Fiona et Leona, deux sœurs voisines de Jack et Grace, et tout ce petit monde aux prises avec un imbroglio de plus en plus complexe et délirant, va révéler les dessous de ce village si tranquille et parfait, dans une spirale d’absurdités de plus en plus monumentales, où tous les tabous se verront balayés. C’est une pièce extrêmement subversive et hilarante, au rythme très dynamique qui se déverse en flot de dialogues où la vulgarité se fait libératrice, jusqu’au dénouement, qui lui aussi est des plus inattendus. Cette surenchère d’absurdités et de provocations donne à cette pièce la dimension d’une véritable et jouissive satyre sociale et religieuse.

La deuxième pièce, Ore, sous-titrée Peut-être la vie est-elle ridicule ?, paraît du coup plus fade, et surtout elle est plus difficile à suivre, car les personnages, suite à une arrivée d’extra-terrestres, changent de corps, si bien que chaque personne s’exprime dans le corps d’une autre. Le fond de la pièce est politique, et fait référence aux enlèvements durant la dictature et l’implication embrouillée des uns et des autres.

C’est aussi le cas d’Ex, sous-titrée Que crèvent les protagonistes ?, qui met en scène Ana et son fiancé Tadéo. Ana est jeune, elle n’a pas connu la dictature, mais elle voudrait connaître enfin la vérité sur les lourds secrets qui pèsent sur sa famille. Pourquoi certains ont disparu, pourquoi d’autres ne se parlent plus, mais la plupart sont déjà morts. Son fiancé, Tadéo, va, pour lui prouver son amour et grâce à une machine à remonter le temps qu’il a lui-même conçue, ramener du passé les uns après les autres, jusqu’à rassembler tout le monde, le temps d’un repas de Noël, Graciela, la mère d’Ana, Jorge, son père, et José, le frère de ce dernier, mort sous la torture, et Antonio, son grand-père et père de sa mère. Ana et Tadéo ont aussi invité Julia, l’autre grand-mère, mère de Jorge et José, la seule à être encore vivante. Mais rien ne se passera exactement comme l’avait espéré Ana, et le prix à payer pour connaître la vérité sera bien plus lourd qu’elle ne l’aurait imaginé. Remuer le passé et en ramener ses protagonistes ne sera pas sans conséquence. Cette pièce qui fait des va-et-vient entre temps présent et scènes du passé, met en lumière toute la complexité des situations de ces pays qui ont connu des dictatures, avec toute la souffrance provoquée qui perdure au présent, longtemps après, dans les non-dits, les crimes impunis, les familles désunies, les secrets qui rongent. Et cela peut-être, au moins tant que ne sont pas morts tous les protagonistes. C’est la question que se pose Gabriel Calderón dans son prologue.

« Il ne suffit pas qu’ils meurent, IL FAUT QUE CRÈVENT TOUS LES PROTAGONISTES ».

Cathy Garcia

Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/ouz-suivi-de-ore-et-de-ex...

14:29 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

09/07/2013

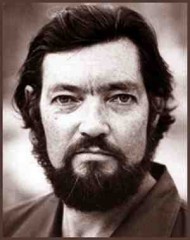

Guerriers amoureux de Jean-Louis Costes

Edition Eretic, avril 2013, 286 pages, 17 €.

Dégueulasse, dégoûtant, obscène, scato, taré… et drôle, corrosif, rarement ennuyeux et bien écrit. Costes est un écrivain, n’en déplaise à ceux qui ne supportent pas qu’on puisse écrire caca dans un roman. Les qualificatifs péjoratifs ne manquent pas pour qualifier l’écriture de Costes, et chacun à un moment ou à un autre, comme dans un effet miroir, se verra confronté à ses limites. Ça en devient presque initiatique, certains laisseront tomber de suite, d’autres ne voudront même pas toucher le livre, d’autres iront plus loin, voire jusqu’au bout pour se sentir comme les deux antihéros de l’histoire : de vrais hommes, voire de vraies femmes. Ce qui est intéressant d’ailleurs, ce serait de savoir combien finalement vont jusqu’au bout en prenant des airs dégoûtés ? Costes se lit-il en cachette comme une revue porno ? Il me semble que c’est la même chose avec ses performances, il met le public face à un miroir, le plus extrême possible. Ainsi, d’autres iront jusqu’au bout peut-être parce qu’ils découvriront que ça les excite, ils en apprendront ainsi sur eux-mêmes et libre à eux ensuite d’en chercher le pourquoi, comment, papa, maman, etc. D’autres iront jusqu’au bout, même si par moment le roman leur tombe sur le moral comme un gourdin goudronné, sans doute parce qu’eux même sont autant dégoûtés que fascinés par l’humanité, au point de la chercher partout, et c’est un peu comme Dieu, elle se cache parfois là où on n’ira jamais la chercher. Pour Costes, c’est très certainement au fond d’un trou de balle. Plus clinique que pornographique, son roman plonge obsessionnellement dans les entrailles, au propre, c'est-à-dire crade, mais aussi paradoxalement au plus profond de l’âme humaine. C’est un constat pas très réjouissant d’ailleurs, Costes exagère mais jusqu’à quel point ? Ne mettrait-il pas plutôt le doigt et plus dans ce que l’on ne veut pas voir ? Ou juste à doses homéopathiques par le biais d’infos aseptisées ou au cinéma, pour le frisson. La crasse, la folie, la déchéance, la drogue, la violence et le sexe comme antidépresseur, on baise comme on hurle, pour se sentir vivant. Les épaves sont légions dans une société où règne mensonge, lâchetés, corruption et cupidité, et dire qu’on ne peut rire de tout, c’est bon pour celles et ceux qui n’ont pas encore goûté au grands fonds, ceux qui ont un arôme de chiasse, de poissons pourris et de fûts percés, où la vie ne vaut pas un clou et l’enfance se viole au petit-déjeuner. Nul n’ignore que l’humain, confronté à certaines situations et substances, peut devenir une créature bien plus cruelle et dégénérée que le plus féroce animal, mais c’est toujours l’autre, si possible le plus loin et le plus étranger possible. L’écriture de Costes pourrait jouer une sorte de rôle cathartique. En endossant toutes les perversions, toutes les saloperies humaines, le lecteur en ressort lavé, purifié, soulagé peut-être. Ouf, ce n’est pas lui ! Pour qui veut lire entre les lignes, au delà de la provocation, cette vulgarité est l’arbre qui cache la forêt. En rester là, ce serait passer à côté de la grande fragilité, l’évidente sensibilité et une lucidité écorchée vive, de l’auteur. Un roman pertinent, mais oui, qui dresse un constat sans pitié du monde actuel, cru, grinçant et souvent insoutenable, aucun puritain ni survivrait, mais le côté trash ne leurrera pas le lecteur déniaisé. Costes a un humour et un sens de l’autodérision qui sauvent de tout, c’est drôle et désespéré. Le paradoxe du titre, Guerriers amoureux en dit bien plus long qu’il n’y parait. En filigrane permanent, une quête d’amour, de paix, de beauté et de simplicité, toujours empêchée par un monde dingue qui part en couille, ravagé par le crack depuis la banlieue parisienne jusqu’au fin fond du désert ou de la jungle amazonienne. On a beau se voiler la face, serrer les fesses et se pincer le nez, le monde il est aussi comme ça, beaucoup même. C’est donc, littéralement, un roman d’aventures extrêmes, que jamais aucune marque sportive ne voudrait sponsoriser.

Cathy Garcia

Jean-Louis Costes est né le 13 mai 1954 à Paris. Père militaire, mère catholique pratiquante, il a été éduqué par les pères des collèges catholiques. En 1968, il tombe amoureux d'une jeune fille de son lycée Anne Van Der Linden qui deviendra plus tard décoratrice et actrice de ses shows. Il quitte sa famille et vit tel un zonard, paumé et drogué. En 1972, il obtient son baccalauréat et débute des études d'architecture à l'école des beaux-arts de Paris. Il obtient le diplôme. En 1978, il voyage à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud (La Guyane deviendra son lieu de prédilection). Dans les années 80, il se réfugie dans la cave de sa grand-mère pour se consacrer uniquement à la musique. La cave désormais sera son milieu ambiant préféré, non par goût mais par nécessité. Il s’échappe aussi dans une cabane au milieu de la forêt guyanaise pour respirer. Artiste underground, subversif, amoral, transgressif, antihéros complètement déjanté. Sur scène et dans ses livres, aucune limite, il exploite tous les tabous, les thèmes les plus ambigus, scatologie en tête. On l’aime ou le plus souvent on le déteste, mais on ne peut rester indifférent. Ses réalisations, quel que soit le domaine via lequel il éructe, littéraire, performances live, films ou musique, toujours au degré maximum de la provocation aux yeux d’une certaine normalité en tout cas, sont toutes guidées par un sens aigu de l’autodérision, de l’absurde et de la bouffonnerie, avec beaucoup d’humour et en filigrane dans la surexcitation et l’explosion des sens, une quête de transcendance. Son cheval de Troie est la nullité. C’est en réalité une immense farce au sens mystique du terme, et cela peut évoquer le théâtre de l’absurde de Jodorowski ou celui de la cruauté d’Artaud. En 1986, il a publié chez Fayard, Grand-père, l’histoire d’un grand père arménien, cosaque, légionnaire, bagnard et collabo.

Jean-Louis Costes est né le 13 mai 1954 à Paris. Père militaire, mère catholique pratiquante, il a été éduqué par les pères des collèges catholiques. En 1968, il tombe amoureux d'une jeune fille de son lycée Anne Van Der Linden qui deviendra plus tard décoratrice et actrice de ses shows. Il quitte sa famille et vit tel un zonard, paumé et drogué. En 1972, il obtient son baccalauréat et débute des études d'architecture à l'école des beaux-arts de Paris. Il obtient le diplôme. En 1978, il voyage à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud (La Guyane deviendra son lieu de prédilection). Dans les années 80, il se réfugie dans la cave de sa grand-mère pour se consacrer uniquement à la musique. La cave désormais sera son milieu ambiant préféré, non par goût mais par nécessité. Il s’échappe aussi dans une cabane au milieu de la forêt guyanaise pour respirer. Artiste underground, subversif, amoral, transgressif, antihéros complètement déjanté. Sur scène et dans ses livres, aucune limite, il exploite tous les tabous, les thèmes les plus ambigus, scatologie en tête. On l’aime ou le plus souvent on le déteste, mais on ne peut rester indifférent. Ses réalisations, quel que soit le domaine via lequel il éructe, littéraire, performances live, films ou musique, toujours au degré maximum de la provocation aux yeux d’une certaine normalité en tout cas, sont toutes guidées par un sens aigu de l’autodérision, de l’absurde et de la bouffonnerie, avec beaucoup d’humour et en filigrane dans la surexcitation et l’explosion des sens, une quête de transcendance. Son cheval de Troie est la nullité. C’est en réalité une immense farce au sens mystique du terme, et cela peut évoquer le théâtre de l’absurde de Jodorowski ou celui de la cruauté d’Artaud. En 1986, il a publié chez Fayard, Grand-père, l’histoire d’un grand père arménien, cosaque, légionnaire, bagnard et collabo.

Pour en savoir plus : http://jeanlouiscostes.free.fr

Mais l’antre de la bête est ici : http://www.costes.org

12:32 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

08/07/2013

Le faucon errant de Jamil Ahmad

À l’âge de 5 ans, Tor Baz qui ne s’appelle pas encore ainsi, se retrouve abandonné en plein désert auprès d’un chameau mort. Ses parents qui s’aimaient d’un amour illégitime, ayant fui leurs tribus respectives avant même qu’il ne soit conçu, sont rattrapés et assassinés selon la dure loi tribale. Tor Baz sera alors recueilli par un vieux chef nomade, puis par un mollah mécréant, vagabond et rusé qui finira dément, et enfin par une famille Bhittani.

C’est cette famille qui lui donnera le nom de leur fils défunt, Tor Baz, Faucon Noir, qui deviendra le Faucon Errant que nous retrouverons tout au long du livre. Un livre que Jamil Ahmad a pu écrire en regroupant des notes prises durant plusieurs décennies dans ces zones tribales, où il exerçait comme haut fonctionnaire pakistanais. Une région où venaient se heurter cultures ancestrales, nomadisme et modernité, une région aux enjeux politiques, stratégiques et religieux extrêmement compliqués et où les innombrables tribus résistaient farouchement à tout pouvoir et ingérence étatique, sans parler des tentatives d’influences allemandes ou britanniques, qui plus tard seront soviétiques et américaines. Là réside le grand intérêt de ce livre, nous faire pénétrer au cœur de ces territoires bien éloignés de toute littérature, mal connus, peuplés d’hommes simples et rudes, exceptionnels aussi d’humanité tout autant que capables d’une grande cruauté. On y rencontrera des chefs tribaux, des mollahs miséreux, des hommes sages, humbles et honnêtes, d’autres fort corrompus, des femmes aussi soumises que robustes et courageuses. Des paysans, des villageois, des bandits, des soldats, des fonctionnaires, des kidnappeurs saisonniers, des vendeurs d’informations, des vendeurs de femmes, d’opium et de haschisch, de glace des glaciers, de champignons séchés ou de kebab, un montreur d’ours et un guide de haute-montagne qui retombera aussi bas qu’il était monté haut. Des morceaux de vie captés et entremêlés au cœur de paysages érodés et quelques vallées plus accueillantes. On entendra les vents des montagnes et du désert y chanter le nom de tout un tas de tribus telles que Siahpad, Baloutche, Brahui, Kharot, Pawindah, Bhittani, Pachtoune, Massoud, Wazir, Afridi, Mohmand, Gujjar… et nous verrons chacune lutter pour sa survie, sans que jamais toutefois ne soit oubliée la règle première et essentielle de l’hospitalité.

Cathy Garcia

Né en 1933, haut fonctionnaire pakistanais aujourd’hui à la retraite, Jamil Ahmad exerça principalement dans la province frontalière du Baloutchistan. Il a également occupé un poste à l’ambassade pakistanaise à Kaboul avant et pendant l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques. Il vit actuellement à Islamabad. Avec Le Faucon errant, son premier roman, il est devenu, à soixante-dix-huit ans, le « nouvel auteur phare » de la littérature pakistanaise. Ces expériences lui ont permis de décrire au plus juste la vie de ces régions interdites (aux frontières de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan) avant la montée des Talibans. Aujourd’hui les « zones tribales » sont le plus souvent décrites comme des régions reculées, nids de conspirateurs et cibles des attaques de drones.

Né en 1933, haut fonctionnaire pakistanais aujourd’hui à la retraite, Jamil Ahmad exerça principalement dans la province frontalière du Baloutchistan. Il a également occupé un poste à l’ambassade pakistanaise à Kaboul avant et pendant l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques. Il vit actuellement à Islamabad. Avec Le Faucon errant, son premier roman, il est devenu, à soixante-dix-huit ans, le « nouvel auteur phare » de la littérature pakistanaise. Ces expériences lui ont permis de décrire au plus juste la vie de ces régions interdites (aux frontières de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan) avant la montée des Talibans. Aujourd’hui les « zones tribales » sont le plus souvent décrites comme des régions reculées, nids de conspirateurs et cibles des attaques de drones.

Photo (c)Fauzia Minallah

Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/le-faucon-errant-jamil-ah...

22:17 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

05/07/2013

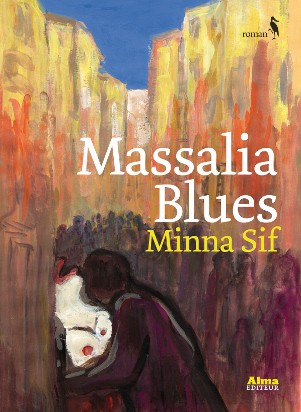

Massalia Blues de Minna Sif

Être aimé ne sert à rien.

Pour ne pas être seul,

Il faut être capable d’aimer

Dino Buzatti

Minna Sif nous plonge au cœur d’une sorte de cour des miracles, pègre et misère s’y côtoient, pour le pire et exceptionnellement pour le meilleur. C’est Marseille la belle, ses quartiers, son vieux port, ses vendeurs à la sauvette, ses marchands de sommeil, ses parias et ses prostituées, et dans cette cour grouillante de la ville basse, un roi découronné pousse son Caddie. Clochard et clandestin, fier et roublard, Brahim refuse d’aller chercher des papiers à la préfecture. Et cela, malgré les offres d’aide insistantes de la narratrice, écrivain public du côté de la Poste Colbert, pour tout un monde sans voix, parfois même sans droits. Enfant déjà, elle était la voix de ses parents, venus eux aussi de douars marocains aux noms imprononçables.

« Cet emploi d’écrivain public était pour moi un pont ténu entre une population venue de l’autre bord de la méditerranée et cet autre monde bien ordonné qui ne voulait d’eux que du bout des lèvres, du bout de ce tutoiement dont on les gratifiait encore trop souvent ».

Brahim, vieux fou, est aussi un conteur hors pair. Lui, dont la vie comme tant d’autres a fait le grand écart au-dessus de la Méditerranée, ne transporte pas qu’un affreux cabot déplumé et tout un tas de vieilles saloperies au fond de son Caddie, mais aussi des pelletées d’histoires incroyables, dont les héroïnes sont des femmes, que dis-je, des furies, des ogresses débordantes de chair et de vie. Fadéla la dégourdie, Zina la morte, Leïla la putain aux dents d’or, Haffida la dévoreuse, Fatem la poétesse, la blonde Antoinette et d’autres encore. Mères, grand-mères, sœurs, épouses, maîtresses… Tout un univers féminin aussi jouissif qu’étouffant, en butte à la brute lâcheté des hommes.

Hardie, sacrément fleurie et explosive, l’écriture de Minna Sif déborde comme une opulente poitrine du corsage étroit de la bienséance. Elle ne craint pas de tremper sa plume dans les sucs et les fiels, l’amour et la haine étant bien souvent trop emmêlés pour pouvoir les distinguer. Les cris, la rage, les larmes, le sperme et les vers qui rongent les plaies. L’humanité dans toutes ses splendeurs et ses déchéances, excessive et délirante comme l’amour de ces mères du sud pour leur progéniture, à Marseille, aussi bien que dans les douars marocains.

On se perd dans la narration un peu brouillonne, forcément, à l’image de ce bouillon de cultures, d’où jaillissent cependant des envolées de génie. Il y a du fellinien, du rabelaisien… Nul n’y est à une fourberie ou une contradiction près, nous ne sommes pas chez ceux qui pètent dans la soie le petit doigt levé. Ici, c’est avec les poings et le verbe haut que la vie se conjugue. C’est à peine exagéré, comme la vie de Brahim, c’est un vécu du feu de dieu, à moins que ce ne soit celui d’un djoun, et c’est donc aussi forcément marseillais.

Un lexique à la fin permet de s’y retrouver dans les emprunts à la langue arabe et on apprend ainsi qu’Harraguas signifie littéralement « brûleurs de frontière » et désigne les jeunes émigrants qui rejoignent l’Europe clandestinement au péril de leur vie, et que les Hittistes, « teneurs de murs », sont de jeunes diplômés chômeurs qui passent la journée adossés à un mur. Massalia Blues à nous en faire rougir les tympans. Ça se lit avec le sourire, le souffle court et une certaine stupéfaction. Tant de gouaille sous la plume d’une jeune fille, ça ne s’invente pas, ça se vit et se transmet comme un bouton de fièvre. Âmes délicates s’abstenir, mais ce serait dommage.

Cathy Garcia

Minna est née en Corse, dans une famille originaire du Sud marocain. Elle vit à Marseille où elle anime des ateliers d’écriture dans les quartiers Nord. Son premier roman, Méchamment berbère (Ramsay, 1997), a été réédité chez J’ai Lu, dans la collection Nouvelle génération. Elle a également écrit des nouvelles publiées dans des revues (Gulliver, La Pensée de Midi…) et des ouvrages collectifs : Scandale (Chihab, 2010) et Une enfance Corse (Bleu autour/ Colonna 2010). Auteure associée au Théâtre de la Mer, dans le cadre de Marseille Capitale européenne de la Culture 2013, elle a participé au projet international « Foot(ing) Marseille » en animant de nombreux ateliers d’écriture à destination des jeunes et des adultes.

Minna est née en Corse, dans une famille originaire du Sud marocain. Elle vit à Marseille où elle anime des ateliers d’écriture dans les quartiers Nord. Son premier roman, Méchamment berbère (Ramsay, 1997), a été réédité chez J’ai Lu, dans la collection Nouvelle génération. Elle a également écrit des nouvelles publiées dans des revues (Gulliver, La Pensée de Midi…) et des ouvrages collectifs : Scandale (Chihab, 2010) et Une enfance Corse (Bleu autour/ Colonna 2010). Auteure associée au Théâtre de la Mer, dans le cadre de Marseille Capitale européenne de la Culture 2013, elle a participé au projet international « Foot(ing) Marseille » en animant de nombreux ateliers d’écriture à destination des jeunes et des adultes.

Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/massilia-blues-minna-sif

21:37 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

27/05/2013

Etre adulte en amour de David Richo

traduit de l’anglais (USA) par Clémence Ma

Petite bibliothèque Payot 2013

382 pages, 9,65 €

Il existe une infinité d’ouvrages sur le sujet, mais celui-ci est plutôt exceptionnel. Centré sur une approche à la fois psychologique et spirituelle, il offre des outils très concrets pour ceux qui souhaitent les mettre en application, mais il propose surtout un grand voyage holistique introspectif, très fouillé, pointu et cependant à la portée de tout le monde. Cela en fait un livre remarquable, lumineux, où l’amour est à la fois la voie, la destination et le moyen de transport. Un ouvrage qui peut être d’un grand secours à tous les couples qui cherchent à se comprendre, à avancer ensemble, à affronter et dépasser les conflits, les problématiques inhérentes à leur relation, mais c’est aussi un manuel pratique de guérison et de sagesse pour tous, car il ouvre des perspectives d’équilibre et de force personnelle et d’amour inconditionnel applicable partout et pour toutes les situations, qu’elles soient amoureuses, familiales mais aussi sociales et professionnelles.

Il y est question d’attention, d’acceptation, d’appréciation, d’affection et d’autorisation, une base sur laquelle peut se construire ou se réparer chacun d’entre nous, qui s’appuie aussi sur des références poétiques et la pratique de la connaissance de soi des philosophies bouddhiste et zen, entre autres. On apprend ainsi à distinguer un égo sain et fonctionnel, d’un ego névrotique qui nous coupe de toutes possibilités de recevoir et de donner de l’amour. Un livre construit comme un voyage héroïque plein d’aventures et d’étapes, un voyage que chacun se doit d’accomplir, à son rythme et selon ses propres particularités, celles qui font de lui un être entier et unique, pour accéder à l’autonomie et la pleine conscience et être capable d’entretenir des relations saines avec lui-même et donc avec les autres. Ainsi le terme « adulte » prend toute sa dimension, en ouvrant sur de vastes horizons vers lesquels nous pouvons nous diriger, confiants, libérés de notre passé, des croyances et des blessures que chacun d’entre nous porte en lui, souvent sans même en avoir conscience, qui nous contrôlent et peuvent nous empêcher d’accéder à la joie de vivre pleinement l’amour. Rares et précieux sont les ouvrages qui montrent le chemin, avec autant de clarté et de pertinence.

A lire aussi du même auteur : Être adulte : les clés, qui donne une bonne introduction au livre proposé ci-dessus.

Cathy Garcia

David Richo, psychothérapeute, enseigne au célèbre Institut Esalen en Californie. Il est l’auteur également de Pouvoir des coïncidences et des Cinq choses qu’on ne peut pas changer dans la vie.

David Richo, psychothérapeute, enseigne au célèbre Institut Esalen en Californie. Il est l’auteur également de Pouvoir des coïncidences et des Cinq choses qu’on ne peut pas changer dans la vie.

Note parue sur http://www.lacauselitteraire.fr/etre-adulte-en-amour-davi...

21:26 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

11/05/2013

La Guerre secrète de Guénane

Apogée, octobre 2011, 123 pages, 15 €

Elle s’appelle Lucie, elle est jeune, belle et pleine de vie. Il s’appelle Émilien, il est jeune, beau et il joue merveilleusement bien de la mandoline. Ils sont tous deux orphelins, fous amoureux et veulent se marier. Seulement voilà, Émilien est malade.

« Elle le savait atteint par le bacille honteux. Ses proches la mettaient en garde, avec plus ou moins de franchise ou d’élégance, mais tous lui faisaient le même grief : on n’épouse pas quelqu’un qui va mourir ; un mariage, c’est d’abord de l’espoir ».

Mais l’amour rend immortel et rien ne pouvait détourner les tourtereaux de leur rêve d’union.

« Veux-tu toujours t’envoler avec moi, même si l’arrêt est brutal ?

(…)

Oui, Émilien, avec toi j’irai même en enfer ».

Aussi, passés leurs vingt-et-un ans, ils s’épousèrent envers et contre toutes les langues perfides. Un an passera, durant lequel le bonheur des jeunes mariés commence déjà à perdre de l’éclat. Le bacille s’est fait discret mais Émilien compense sa maladie par des excès de bon vivant, et une rechute l’oblige à partir en sanatorium. Avec la distance, les lettres se remplissent de mots d’amour, mais Lucie commence à sentir le poids de cette fatalité qui menace et peu à peu en elle, commence à se livrer une guerre des sentiments, une guerre secrète. En même temps, en Espagne, gronde la menace d’une autre guerre, une guerre qui se répand très vite d’un pays à l’autre avec la montée en puissance d’« un petit nerveux avec la moustache de Charlot, atteint d’une faim sans fond appelée annexion ». Très vite, la France elle aussi, est en guerre, mais pour l’instant cela ne semble que des mots. Émilien après avoir dû reporter plusieurs fois son retour, finit par rentrer du sanatorium. Il ne pouvait partir au combat, son état en avait fait un réformé définitif.

« Émilien revient, reposé, tendre, toujours plus habile, émouvant à la mandoline, mais toujours aussi contagieux et Lucie, d’un trait rageur, raya le mot guérison dans le dictionnaire ».

Vient la débâcle, « la guerre n’était plus “bidon”, elle devenait oppressante ». Lucie et Émilien vivent à Lorient, un port militaire, et tandis que Lucie se débat avec sa guerre civile intérieure, son horreur grandissante de la maladie mêlée de sentiments de jalousie après la découverte d’une photo dans le portefeuille d’Émilien, arrive le moment où « deux jours plus tard, les Allemands pénétraient dans la ville. Ce fut un tel fracas de moteurs et de chenilles que les vitres et les nerfs tremblèrent pendant des heures. Désormais, les drapeaux nazis flottaient partout, rouges avec des croix noires, araignées du chagrin ».

Désormais, il faudra faire avec ! « Longtemps cette phrase pour les Bretons sous-entendit : avec les femmes et le mauvais temps. Depuis la guerre, le champ des calamités tendait vers l’infini ».

L’auteur nous fait vivre ce Lorient occupé comme si nous y étions. En plus de sa véracité historique, l’écriture a le don de nous faire vivre de l’intérieur cette période terrible, et l’histoire de Lucie n’est pas juste une fiction, l’auteur y glisse une grande part de vérité aussi, parce qu’il est nécessaire d’affronter le passé, pour libérer le présent, et que la recherche de la vérité n’obscurcit pas forcément l’horizon. Dans le chaos des bombardements, de la peur, des restrictions, des arrestations, Émilien et Lucie vont chacun tracer comme ils peuvent leur chemin. Survivre. Émilien participant à la résistance malgré ou peut-être à cause de son état, Émilien qui fume encore et donc l’état ne cesse d’empirer. Émilien qui sera arrêté et jeté au cachot, puis relâché parce que même pas bon à être gardé prisonnier, et Lucie qui continue à travailler comme accompagnatrice de bus, qui rend service comme elle peut, ramenant des vivres de la campagne. Lucie qui un jour par hasard, à Pontivy, « s’apprêtait à entrer dans l’Hôtel des Voyageurs pour y prendre une menthe avant le retour, lorsqu’un homme en sortit, chapeauté, ganté, grand, beau comme au cinéma. Leurs regards s’effleurèrent, ils s’offrirent un sourire, elle en fut chamboulée ».

Cet homme, ce Monsieur Gentil auquel elle ne pourra cesser de penser, s’appelle Alex, elle le saura parce qu’elle le reverra, et il souhaitera rencontrer Émilien et ils deviendront amis, puis elle et lui, deviendront amants, mais à la grande déception de Lucie, c’est avec Émilien qu’il aura une véritable complicité. Émilien qui ne fera aucune remarque quand le ventre de Lucie commencera à s’arrondir, et d’ailleurs elle mettra du temps à admettre qu’en temps de guerre, un ventre qui s’arrondit, ce n’est pas par excès de gourmandise. Et elle vivra comme une ultime trahison le départ des deux hommes pour une virée en Gironde, alors qu’elle doit rester seule et enceinte. « Elle vécut ce départ comme un abandon. À qui en voulait-elle le plus ? À ce mari, habité par la vie, guettée par la mort, qui riait de tout, même de son ventre qui bientôt lui lécherait le menton ? À cet homme beau “comme rêve d’amour”, passager énigmatique, tentateur chaleureux s’encombrant d’un sac d’os et de bacilles ? À la vie dont elle n’avait jamais trouvé le sens ? Le verdict de sa guerre civile intérieure refusa de trop accabler le condamné ; mais monsieur Gentil devint “une sorte de démon qui a embobiné Émilien” ».

Ainsi viendra au monde une petite fille et Lucie refusera tout ce qui vient d’Alex, il devient le centre de sa rage, de son chagrin, tandis qu’Émilien meurt peu à peu, tandis qu’au dehors la guerre continue. « Lucie se fichait bien des salauds de miliciens, de la France combattante, de l’armée secrète et des FTP. Sa lutte à domicile lui suffisait. La mort, elle l’avait à sa porte, tapie jusqu’à l’heure dite, écrite quelque part ».

La Guerre secrète est une tranche de vie, arrachée à l’oubli, au déni aussi qui habitera Lucie, longtemps, très longtemps, même si cela n’est pas raconté dans le livre. Une histoire, comme il en existe tant et tant, mais chacune en réalité est unique, bouleversante et devient un vrai roman quand elle est racontée avec autant d’amour et de talent.

Cathy Garcia

La ville de Lorient ayant été détruite par les Alliés en 1943, Guénane est née au cœur de la Bretagne. Après des études de Lettres à Rennes où elle a enseigné, elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. En 1968, elle envoya son premier manuscrit, Résurgences, à l’éditeur René Rougerie. En 2014 devrait paraître son quatorzième recueil, Un Rendez-vous avec la dune. Elle a publié aussi 12 livrets chez La Porte, dont Venise ruse en 2012, des livres d’artiste et une dizaine de récits et romans dont le dernier, Dans la gorge du diable, chez Apogée en 2013. www.guenane.fr

La ville de Lorient ayant été détruite par les Alliés en 1943, Guénane est née au cœur de la Bretagne. Après des études de Lettres à Rennes où elle a enseigné, elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. En 1968, elle envoya son premier manuscrit, Résurgences, à l’éditeur René Rougerie. En 2014 devrait paraître son quatorzième recueil, Un Rendez-vous avec la dune. Elle a publié aussi 12 livrets chez La Porte, dont Venise ruse en 2012, des livres d’artiste et une dizaine de récits et romans dont le dernier, Dans la gorge du diable, chez Apogée en 2013. www.guenane.fr

Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/

16:25 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

03/05/2013

Le gardien invisible de Dolores Redondo

Voici le premier roman d’une trilogie policière qui se déroule au Pays Basque espagnol. Des adolescentes sont retrouvées dans la vallée de Baztán, étranglées, les vêtements déchirés de part et d’autre de leur corps, maquillage effacé et un txatxingorri déposé sur leur pubis rasé. Les txatxingorris sont des gâteaux typiques de la région. De plus, des poils d’origine animale sont retrouvés sur chacune d’elles. L’enquête est confiée à l’inspectrice Amaia Salazar, originaire d’Elizondo, le chef-lieu de la vallée, qui n’y était jamais revenue depuis qu’elle l’avait quitté. Amaia Salazar est une femme fine et intelligente, dotée d’une ferme volonté, formée au FBI, elle est spécialisée dans la traque de tueurs en série. C’est donc confiante dans ses capacités qu’elle va se lancer, plus ou moins bien secondée de ses co-équipiers, dans une course contre la montre pour identifier et arrêter le tueur, mais ce retour sur les lieux de son enfance, où elle a encore de la famille, est loin d’être anodin. Surtout qu’une de ses deux sœurs, Flora, prend visiblement plaisir à réactiver ce passé.

« Oublier est un acte involontaire. Plus on essaie de laisser quelque chose derrière soi, plus cette chose vous poursuit ».

Et ce retour va la déstabiliser bien plus qu’elle ne le pensait. Tout s’enchevêtre au fur et à mesure, le passé, le présent, l’enquête et sa propre et douloureuse histoire, ce qui lui rend les choses de plus en plus difficiles. Elle va devoir faire face à ses propres démons, affronter ce qu’elle fuit depuis des années et admettre des blessures profondes. C’est un défi qu’elle relèvera, soutenu par la présence et l’amour de son mari, un peintre américain, et d’une tante qui sait beaucoup de choses à propos de l’âme humaine. Ils lui seront d’un grand secours quand ses propres facultés mentales sembleront sur le point de basculer.

Peut-être que dans la solution à l’énigme posée par ces meurtres se cache aussi la résolution de ce passé qui la hante.

Aux passions et folies humaines se mêleront mystère, tradition et folklore, tels que le basajaun, cet être mythique qui semble rôder sur les lieux du crime, la déesse Mari, les lamies, mi-femmes mi-serpents, les fées et les belagiles, ces sorcières obscures… Un polar dense et captivant qui prend source dans l’atmosphère particulière du pays de Navarre, entre montagnes, forêt profonde et rivières, et qui serpente aisément entre modernité et croyances populaires, pour le plus grand plaisir du lecteur.

Cathy Garcia

Dolores Redondo est née en 1969 à San Sebastian. Après un roman historique, Los privilegios del angel (2009), elle signe avec Le Gardien invisible son premier roman policier qui inaugure « la trilogie du Batzan ».

Dolores Redondo est née en 1969 à San Sebastian. Après un roman historique, Los privilegios del angel (2009), elle signe avec Le Gardien invisible son premier roman policier qui inaugure « la trilogie du Batzan ».

Note parue sur : http://cathygarcia.hautetfort.com/archive/2013/05/03/le-g...

14:49 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

18/04/2013

La femme en vol d'Ile Eniger

Collection main de femme, éditions Parole 2012.

250 pages, 12 €

La femme en vol, c’est l’histoire d’une femme et son intimité amoureuse, familiale, racontée à la troisième personne du singulier. Une histoire qui se révèle par petites touches, comme une peinture. Et justement, cette femme, c’est Fane et Fane aime Jean, Jean qui aime Fane. Mais voilà, Jean aime aussi la solitude et la peinture, et Fane va peu à peu apprendre le prix de cet amour qui est à la hauteur de ses exigences. Aimer Jean, c’est l’accepter tout entier, parce-que la solitude et la peinture l’emporteront sur son amour de femme, exigeant, exclusif, immense. Ce que Jean et Fane partagent et ne cesseront de partager, le ciment ou plutôt les ailes de leur amour, c’est une soif éperdue d’authenticité et de liberté.

« Bien sûr qu’elle avait eu envie de baisser les bras, de rentrer dans ces rangs bien droits, bien rassurants, bien sagement préparés pour toi des que tu montre ta tête. Bien sûr que la facilité avait été tentante, la banalité attestée est tellement plus confortable que le contre-courant ! On t’aime quand tu commences à ressembler à tout le monde ! Tu oublies qui tu es, pour quoi tu es, et ceux qui pensent à ta place se font un plaisir d’organiser tes limites. On te coule dans le moule sans qu’un poil ne dépasse, tu es reconnu ! »

Fane, sa liberté, elle la trouvera dans l’écriture, mais elle est femme et donc capable d’aimer plusieurs choses en même temps, se donner à toutes avec la même force, le même bonheur. Les hommes ne savent pas aimer comme les femmes. Ils aiment autrement, certains ne savent pas du tout aimer, mais Jean lui, il aime Fane et de cet amour est née une Belle Cerise, qui grandira en même temps que ses parents dans un mas retapé de l’arrière-pays niçois. Ce nid d’amour que Fane quittera un jour parce qu’elle doit le faire, parce qu’elle est une femme en vol.

Ce livre est bon comme un pain qui sort du four, beau comme un jardin sauvage, doux comme la fourrure d’un chat et puissant comme le mistral. C’est un roman d’amour qui va au-delà de l’amour, dans ce qui le sublime et le transcende. Ainsi l’amour ne peut mourir, seuls les masques et les oripeaux brûlent, mais quelque chose demeure, le noyau même de l’amour, qui est fait de poésie pure, mystique parfois, une quête éperdue de beauté, d’intensité. Fane n’est pas une femme de compromis, elle s’affirme dans ce qu’elle est, ce qu’elle pense, envers et contre toute attente sociale, elle est libre et seul un amour comme celui de Jean peut la rendre plus libre encore.

« – Tu comprends, à choisir un code je n’en vois qu’un : l’amour. Je me fiche que cela paraisse désuet, ou décrété impossible par une tonne de crétins. Il y a une perfection quelque part, je la cherche. Je ne vis pas à contre-courant j’essaie d’aller dans mon courant. »

Ce qui peut sembler aux yeux d’autrui comme une dépendance, l’impossibilité de tourner une page, est en fait une plongée dans la source même de l’amour. Un amour inconditionnel où le don devient une immense richesse, et que peut-on donner de plus grand que l’acceptation de la liberté de l’autre. C’est véritablement l’envol au–dessus des contingences, celle qui nous sont imposées par les règles sociales, mais aussi par nous-mêmes. La femme en vol est un bonbon qui fond sous la langue, un bonbon à la menthe poivrée, rafraichissant, vivifiant. On se régale à le lire, il contient tout un tas de trésors. La simplicité y devient un art de vivre et on touche à l’absolu, quelque chose qui ne se dit pas, mais qui s’éprouve, qui met tous les sens en éveil. C’est de la haute-voltige et heureux soient celles et ceux qui en saisiront toute la profondeur.

Cathy Garcia

Ile Eniger est née en 1947. Poète et romancière, elle vit dans un petit village de l’arrière-pays niçois. Son œuvre, importante, répond à l’urgence d’écrire, impérative et vitale comme celle de la respiration. Une ile à aborder : http://insula.over-blog.net

Ile Eniger est née en 1947. Poète et romancière, elle vit dans un petit village de l’arrière-pays niçois. Son œuvre, importante, répond à l’urgence d’écrire, impérative et vitale comme celle de la respiration. Une ile à aborder : http://insula.over-blog.net

Bibliographie :

Empreintes (épuisé) Éditions Corporandy

Regards vers ailleurs (épuisé) Éditions Alternatives et Culture

Éditions Cosmophonies

La parole gelée

Les terres rouges

Une pile de livres sous un réverbère

Du feu dans les herbes

Celle qui passe

Éditions Chemins de Plume

Du côté de l’envers (Illustrations Émile Bellet)

Il n’y aura pas d’hiver sans tango, mon amour

Le bleu des ronces

Bleu miel

Terres de vendanges

Et ce fut le jardin - (Photos Dominique Cuneo)

Poivre bleu

Un violon sur la mer

Boomerang

Le raisin des ours (à paraître juin 2013 aux Éditions Chemins de Plume)

Éditions Collodion

L’Inconfiance – (Dessin Claire Cuenot)

Un coquelicot dans le poulailler

Éditions Le Libre Feuille

Le désir ou l’italique du jour – (Encres Michel Boucaut)

Une ortie blanche - (Gravures Michel Boucaut) – Prix du Livre d'Artiste Salon d'Automne Paris 2012

D'une île, l'autre – (Correspondances avec le chanteur auteur-compositeur Dominique Ottavi) Éditions Amapola

En préparation : Recueil de textes poétiques à 2 voix avec l'écrivain québécois Jean-Marc La Frenière – Parution au Canada en 2014

18:30 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (1)

13/04/2013

Superman est arabe de Joumana Haddad

traduit de l’anglais par Anne-Laure Tissut, Sindbad/Actes Sud, février 2013. 232 pages, 20 €.

Joumana Haddad, dans la continuité de J’ai tué Shérazade, nous donne à lire un pamphlet aussi réfléchi que passionné, bouillonnant, à la fois très personnel dans la forme : truffée de citations qui soulignent les propos, elle alterne faits, pensées, coups de gueule, récit, poésie, témoignages - et d’une nécessité universelle vitale dans le fond. Ce livre sous-titré « De Dieu, du mariage, des machos et autres désastreuses inventions » est une attaque en règle contre le système patriarcal qui sévit dans le monde arabe mais pas seulement, loin de là. Un système qui s’enracine ici dans les trois religions monothéistes, avec tout ce qui en dérive : machisme, discrimination, violence, assassinat, privation de liberté et qui, si les femmes en sont les victimes directes, n’épargne pas non plus les hommes, qui se doivent d’adopter certains comportements, qui ne font que camoufler en vérité, un profond malaise, des peurs et un sentiment d’insécurité non affrontés de face et qui surtout les empêchent d’accéder à la totalité de leur être et donc à leur propre liberté.

« (…) il m’apparut un jour comme une évidence que ce monde, et en particulier les femmes, n’avait que faire d’hommes d’acier. Ce qu’il leur fallait c’était des hommes véritables. (…) Des hommes qui ne se croient pas invincibles, qui n’ont pas peur de dévoiler leur côté vulnérable, qui ne cachent pas, que ce soit à vous ou à eux-mêmes, leur véritable personnalité. Qui n’hésitent pas à demander de l’aide quand ils en ont besoin. Qui sont fiers que vous les souteniez comme ils sont fiers de vous soutenir. Des hommes qui ne s’identifient pas à la taille de leurs pénis ou à l’abondance de leur pilosité. Des hommes qui ne se signifient pas par leur performance sexuelle ou par leurs comptes en banque. Des hommes qui vous écoutent vraiment, au lieu de vous venir en aide avec condescendance. Des hommes véritables, qui ne se sentent pas humiliés ou castrés parce que, de temps à autre, ils peinent à obtenir une érection. De vrais hommes qui discutent avec vous de ce qui est mieux pour tous deux au lieu de dire, sur un ton arrogant : « Laisse-moi m’en occuper ! ». (…) des hommes qui partagent avec vous leurs problèmes et leurs préoccupations, au lieu de s’obstiner à tenter de tout résoudre tout seuls. Des hommes qui, en un mot, non pas honte de vous demander la direction à suivre, au lieu de prétendre tout savoir, souvent au risque de se perdre. »

D’où le titre « Superman est arabe ».

« (…) le vrai problème, c’est que ceux qui adhèrent à cette idée de Superman sont convaincus d’en être l’illustration. Et leurs actes sont en conformité avec cette conviction. Et c’est là que tout commence à dérailler. C’est là que les leaders se révèlent être des despotes, les patrons des esclavagistes, les croyants des terroristes et les copains des tyrans. Leur formule favorite c’est : « Je sais mieux que toi ce dont tu as besoin ».

Mais la perpétuation d’un système patriarcal dépassé n’est pas seulement de la responsabilité des hommes.

(…) Mais, s’il nous faut supporter l’existence de Superman, il n’est pas le seul à blâmer. N’oublions pas que ce sont des femmes qui on pourvu à son éducation. Des mères ignorantes, des petites amies superficielles, des filles complaisantes, des sœurs qui se posent en victime, des épouses passives, et ainsi de suite. »

C’est pourquoi il s’agit d’un combat qui doit impliquer les hommes autant que les femmes, car c’est toute l’humanité qui doit évoluer, et non pas hommes contre femme ou vice et versa, mais bien les deux ensemble pour le profit de tous. C’est ce que Joumana Haddad appelle le féminisme de la troisième vague et qui est la suite des premières vagues, nécessaires mais elles aussi aujourd’hui, dépassées. Il s’agit de sortir de la logique de guerre des sexes, pour entrer dans un partenariat évolué, libre et libérateur, où chacune et chacun se retrouve en tant qu’individu, avec ses particularités propres et toute sa dignité, dans des relations de réciprocité clairement choisies.

Joumana Haddad nous parle de l’amour, du sexe, de la fidélité, de l’image que la femme est censée donner à la société, qu’elle ait entièrement disparu sous une burqa ou soit entièrement nue sur du papier glacé, elle nous parle du mariage, de la vieillesse, de religion et de politique. Elle s’implique dans tout ce qu’elle défend avec une sincérité décapante, crue dirons certains qui ne s’habituent toujours pas à ce que les femmes puissent l’être, et elle conserve un sens de l’humour salvateur, car ce combat est loin d’être facile.

« J’ai toujours farouchement évité de jauger ma valeur dans le regard des autres parce que c’est cela, le véritable adultère : c’est se trahir soi-même. »

Sa position de Libanaise, issue d’une famille catholique, la place au centre même de l’hydre monothéiste tricéphale. D’ailleurs au sujet des femmes, le catholicisme et le judaïsme n’ont rien à envier aux intégrismes islamiques. Il faut donc du courage et de la verve, et elle ne manque ni de l’un, ni de l’autre, d’autant plus que malgré un grand succès à l’étranger, elle a choisit de rester vivre au Liban pour distiller sa parole de l’intérieur. Elle nous offre avec chaleur et générosité, une ode, provocante si besoin, à la vie et à la liberté, où la poésie, plus qu’un art de vivre, est l’art d’être vivant.

Joumana Haddad s’exprime avec force pour celles, mais aussi ceux, qui ne le peuvent pas, et si chacune et chacun, avec sa sensibilité propre, ne se retrouvera pas forcément dans tous ses propos, il va de soi que ce livre est un bon coup de pied dans une fourmilière non seulement poussiéreuse, mais aussi extrêmement active et toxique pour l’humanité.

« C’est la guerre des sexes, me direz-vous. Ne serait-ce pas plutôt le moment de déclarer le match nul et de nous remettre en question ? »

Cathy Garcia

Joumana Haddad est née le 6 décembre 1970. Elle dirige les pages culturelles du quotidien An-Nahar, ainsi que le magazine Jasad (Corps), qu’elle a fondé en 2009. Journaliste et traductrice polyglotte, elle a interviewé de grands écrivains comme Umberto Eco, Wole Soyinka, Paul Auster, José Saramago et Mario Vargas Llosa. Poétesse, elle a publié cinq recueils, dont Le Retour de Lilith (Babel n° 1079), pour lesquels elle a reçu divers prix, notamment le prix de la fondation Metropolis bleu pour la littérature arabe (Montréal, 2010).

Joumana Haddad est née le 6 décembre 1970. Elle dirige les pages culturelles du quotidien An-Nahar, ainsi que le magazine Jasad (Corps), qu’elle a fondé en 2009. Journaliste et traductrice polyglotte, elle a interviewé de grands écrivains comme Umberto Eco, Wole Soyinka, Paul Auster, José Saramago et Mario Vargas Llosa. Poétesse, elle a publié cinq recueils, dont Le Retour de Lilith (Babel n° 1079), pour lesquels elle a reçu divers prix, notamment le prix de la fondation Metropolis bleu pour la littérature arabe (Montréal, 2010).

Publications en arabe

Invitation à un dîner secret, poésie, Éditions An Nahar, 1998

Deux mains vouées à l’abîme, poésie, Éditions An Nahar, 2000

Je n’ai pas assez péché, poésie, Éditions Kaf Noun, 2003

Le Retour de Lilith, poésie, Éditions An Nahar, 2004

La Panthère cachée à la naissance des épaules, poésie, Éditions Al Ikhtilaf, 2006

En compagnie des voleurs de feu, entretiens avec des écrivains internationaux, Éditions An Nahar, 2006

La mort viendra et elle aura tes yeux, 150 poètes suicidés dans le monde, anthologie poétique, Éditions An Nahar, 2007

Mauvaises Habitudes, poésie, Éditions ministère de la culture égyptienne, 2007

Miroirs des passantes dans les songes, poésie, Éditions An Nahar, 2008

Géologie du Moi, poésie, Arab Scientific Publishers, 2011

Publications et traductions en français

Le temps d'un rêve, original en français, Poésie, 1995

Le Retour de Lilith, traduit par Antoine Jockey, Paris, Éditions L’Inventaire, 2007/ Nouvelle édition 2011 chez Actes Sud, Paris

Miroirs des passantes dans le songe, traduit par Antoine Jockey, Paris, Éditions Al Dante, 2010

J'ai tué Shéhérazade. Confessions d’une femme arabe en colère, traduit par Anne-Laure Tissut, Arles, Actes Sud, 2010

Les amants ne devraient porter que des mocassins, original en français, littérature érotique, 2010, Éditions Humus

Superman est arabe, traduit par Anne-Laure Tissut, Arles, Actes Sud, 2013

21:51 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

07/04/2013

Tous les hommes de ce village sont des menteurs de Megan K. Stack

traduit de l'anglais (américain) par Martial Lavacourt.

Éditions rue Fromentin, janvier 2013. 412 pages, 20 €

Ce livre dont le titre évocateur fait référence à une parabole, « S’il dit la vérité, alors il ment. S’il ment, alors il dit la vérité », est un livre dont il est difficile de parler tellement il remue en nous nombre de questionnements et d’émotions. On s’y enfonce, au fur et à mesure de la lecture, avec une sensation de poids grandissante, sans doute de la même façon que l’auteur a vécu toutes ces expériences, ces rencontres, en tant que reporter de guerre, comme on dit. Et il s’agit bien de ça, effectivement, mais comment rapporter ainsi des évènements aussi brutaux sans s’y retrouver totalement impliqué, chamboulé, transformé pour toujours ? C’est impossible, et pourtant il y a une nécessité de rapporter l’irracontable, de raconter pour celles et ceux qui n’ont pas ou plus de voix, voire de vie. Tout commence après le 11 septembre 2011, la jeune journaliste, âgée alors de 25 ans, est envoyée par le L.A. Times en Afghanistan, alors qu’elle n’a jamais, jusque là, couvert de conflit. De conflit, c'est-à-dire LA guerre, toujours la même finalement, quels que soient les partis, les pays, les groupes, les confessions impliquées, quels que soient les prétextes invoqués. Il n’y qu’UNE guerre, insupportable de violence, d’arbitraire, de mensonges, d’enfances massacrées, de lieux dévastés, de drames qui entrainent d’autres drames. Un enfer, LA guerre, qui commence bien avant et finit bien après – si jamais elle finit- qu’elle ne prenne son nom. Des balles, des bombes, des blessés mutilés à vie, des cadavres, du meurtre et du sang, la peur, la faim, la destruction, la folie, la suppression quasi totale de tout rêve… et comment un semblant de vie, de normalité peut se frayer un chemin à travers les décombres. Cette première expérience en Afghanistan, sera comme définitive pour Megan K. Stack, jamais plus elle ne pourra retourner en arrière. Il lui sera impossible de rester aux États-Unis, alors comme elle ne peut oublier, elle va accepter toutes les missions, aller de l’avant, parcourir toute cette « région du monde » comme on désigne souvent le Moyen-Orient. Elle va chercher les clés, accumuler les témoignages avec une espèce d’avidité insatiable, que la peur ne fera qu’attiser. Elle portera son métier de journaliste en bouclier, jusqu’à s’oublier elle-même totalement, comme si cela pouvait peut-être apporter une réponse à ce qui n’a aucun sens et ne peut en avoir. C’est comme ça qu’après l’Afghanistan, il y aura Israël et la Palestine, puis l’Irak, la Lybie, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, le Yémen, le Liban, l’Égypte, l’Irak encore et de nouveau le Liban en 2006, sous les bombes israéliennes… C’est un témoignage passionnant, unique, très personnel, celui d’une journaliste et femme de surcroit, dans un monde déjà difficile d’accès en tant que telle, et elle est allée au plus près des gens, au cœur des conflits comme on dit dans le jargon, si seulement une guerre pouvait avoir un cœur. Une quête, que son statut d’américaine a rendu sans doute encore plus essentielle, elle va au-delà des apparences, des discours officiels, des vérités établies, des partis pris ou à prendre et elle y va avec son professionnalisme, mais aussi et peut-être surtout, avec amour. Ce n’est pas un roman qui se lit avec plaisir, même si la qualité d’écriture de Megan K. Stack, bien rendu par son traducteur, donne à ce récit la puissance d’une véritable œuvre littéraire, mais outre qu’on apprend beaucoup en le lisant sur des situations extrêmement complexes, on se doit de lire se livre parce que, faisant partie de la communauté humaine, chaque bombe qui tombe quelque part sur cette planète nous concerne, qu’on le veuille ou non, parce que nul ne peut ignorer la souffrance de l’autre, qui a plus de choses en commun avec lui que de différences, à savoir : le désir d’une vie paisible et heureuse, la possibilité de rêver et d’offrir un avenir à ses enfants. C’est pour cela que certain(e)s font des métiers qui au péril de leur vie, leur permettent d’aller chercher la parole, les images et de les transmettre afin qu’elles circulent, et que l’horreur ne puisse être indéfiniment camouflée, étouffée sous le vacarme de spots publicitaires et autres diversions, là où la guerre ne frappe pas, là où on n’imagine même pas qu’elle puisse exister pour de vrai. Et quand la guerre frappe, c’est toujours aveuglément, il n’y a pas et il ne peut y avoir de guerre juste et il ne peut y avoir non plus de retour en arrière. « Ce fut la première chose que j’ai appris de la guerre. Vous vous souvenez ? Vous pouvez survivre et ne pas survivre, les deux à la fois. »

Cathy Garcia

Megan K. Stack est grand reporter pour le L.A. Times. Tous les hommes de ce village sont des menteurs, son premier livre, a été finaliste du Prix Pulitzer. Elle est aujourd’hui correspondante du L.A. Times en Chine.

Megan K. Stack est grand reporter pour le L.A. Times. Tous les hommes de ce village sont des menteurs, son premier livre, a été finaliste du Prix Pulitzer. Elle est aujourd’hui correspondante du L.A. Times en Chine.

15:18 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

15/03/2013

Les possédés de la pleine lune de Jean-Claude Fignolé

Vents d'Ailleurs, octobre 2012 (première édition en 1987 chez Seuil),

221 p. 19 €

Si l’on est de celles et ceux qui veulent tout comprendre et immédiatement, on prend le risque en lisant ce livre, d’un mal macaque, une gueule de bois, dans la langue haïtienne, car tout y est inextricablement emmêlé. Passé, présent, la nuit et le jour, la mort et l’amour, mythe et réalité, les histoires et les destinées, le rire et les larmes, espoir, désespoir, rêve et cauchemar. Tout est vivant, tout cherche à s’exprimer, même les morts. Tout a une âme, le ciel, la terre, l’eau, les animaux, tout est personnifié, même les objets, les maisons, tout est magie et même le malheur, omniprésent, est une force vitale dans ce village des Abricotiers, qui ne peut que se relever toujours et encore, entre deux désastres, qui ne manquent pas de le ravager.

Ouragans, sécheresses, inondations, deuils innombrables et la monstrueuse bête à sept têtes qui dévore régulièrement dans ce pays d’Haïti, chaque nouvelle pousse de liberté et de démocratie. Peu à peu, quelques personnages se dégagent du magma de cette langue incroyablement dense et riche, avec laquelle l’auteur nous dépeint ce petit village, coincé entre mornes et océan.

Il y a d’abord Agénor et sa femme Saintmilia, couple pivot du roman.

« Agénor avait vécu retiré avec sa femme aux limites du cimetière, cultivant dans la solitude de sa chaumière un goût de la singularité qui avait ouvert la porte à tous les fantasmes. Il dormait le jour, péchait la nuit, rentrait à l’aube, sa tête et son panier pullulant de poissons aussi gros que l’église. Les hommes du village le disaient bizarre. Certains insinuaient même qu’il était fou. Ils l’avaient jugé différent pour mieux opposer à cette différence une attitude collective dans laquelle entraient sans aucun doute la crainte, l’envie, la jalousie sinon la haine ».

Et puis, il y a Louiortesse, le rival, défiguré par Agénor, qui reviendra plus tard aux Abricotiers et cette mystérieuse savale borgne, un immense poisson des eaux mêlées qu’Agénor, éborgné lui aussi depuis la fameuse nuit où il avait faillit la pêcher, n’aura de cesse de traquer pour assouvir une folle soif de vengeance. Et puis encore la belle Violetta, la fille de Diéjuste, qui elle aussi s’en va au bord de l’étang de Pombucha, les nuits de pleine lune, et qui donnera naissance à Rosita, fille de l’eau et de la terre. Et tous les autres encore qui prennent place dans le tableau. Un tableau qui ne cessera de se modifier, où régulièrement un seau de pluie ou de clairin viendra tout barbouiller. C’est comme si l’auteur lui-même était possédé tour à tour, mais souvent en même temps, par chacun des habitants des Abricotiers, quand ce n’est pas par le vent ou un fantôme, le soleil ou la lune.

La mémoire collective elle-même s’empare de sa plume et cette plume se fait pressoir, dans lequel passe le village des Abricotiers avec toute son histoire et ce roman en est le jus concentré, de ce village particulier, mais aussi de tout ce fabuleux pays qu’est Haïti, avec sa beauté, sa magie, ses folies, sa douleur. Un jus épais, à la fois amer et sucré, miroir où vient se mirer le monde et dans lequel on se perd, on s’égare et se noie avec délectation.

C’est un livre qui ne se lit pas avec la tête, mais avec le ventre, avec la peau, avec le souffle. Un grand livre, dont la trame est une spirale, un roman d’une beauté féroce, plein d’humanité, avec un humour et une poésie inimitables, intimement liés à cette terre haïtienne. Envoûtant, il fond sous la langue, il enivre comme plusieurs maries jeannes de clairin, alors plongez-y, baignez-vous dedans, buvez jusqu’à plus soif, mais ne cherchez pas à tout comprendre de suite, cela vaut mieux, vous prendriez le risque d’un mal macaque.

Cathy Garcia

Jean-Claude Fignolé est un écrivain haïtien né le 24 mai 1941 à Jérémie (Haïti). Il est l’un des fondateurs du mouvement littéraire appelé spiralisme en collaboration avec Frankétienne et René Philoctète. Dans les années 1980, Jean-Claude Fignolé apporte un support essentiel aux habitants du petit village des Abricots dans la Grand’Anse, dont il est originaire. Père de trois enfants (Jean-Claude O. Fignolé, Christina Fignolé et Klavdja Annabel Fignolé), Jean-Claude Fignolé est aujourd’hui maire de la commune des Abricots depuis 2007. Il assiste les habitants dans un travail de développement de toute nécessité (reboisement, éducation, santé, constructions routières, agriculture) afin de freiner l’exode rural prépondérant en Haïti. Épargné par le séisme du 12 janvier 2010, le village des Abricots a dû accueillir plusieurs milliers de rescapés qui ont fui la capitale. Jean-Claude Fignolé a dû abandonner sa plume pour se consacrer entièrement à cette cause.

Jean-Claude Fignolé est un écrivain haïtien né le 24 mai 1941 à Jérémie (Haïti). Il est l’un des fondateurs du mouvement littéraire appelé spiralisme en collaboration avec Frankétienne et René Philoctète. Dans les années 1980, Jean-Claude Fignolé apporte un support essentiel aux habitants du petit village des Abricots dans la Grand’Anse, dont il est originaire. Père de trois enfants (Jean-Claude O. Fignolé, Christina Fignolé et Klavdja Annabel Fignolé), Jean-Claude Fignolé est aujourd’hui maire de la commune des Abricots depuis 2007. Il assiste les habitants dans un travail de développement de toute nécessité (reboisement, éducation, santé, constructions routières, agriculture) afin de freiner l’exode rural prépondérant en Haïti. Épargné par le séisme du 12 janvier 2010, le village des Abricots a dû accueillir plusieurs milliers de rescapés qui ont fui la capitale. Jean-Claude Fignolé a dû abandonner sa plume pour se consacrer entièrement à cette cause.

Bibliographie :

Etzer Vilaire, ce méconnu, Port-au-Prince, Imprimerie Centrale, 1970.

Pour une poésie de l’authentique et du solidaire « ces îles qui marchent » de René Philoctète, Port-au-Prince, éd. Fardin, 1971.

Gouverneurs de la rosée : hypothèses de travail dans une perspective spiraliste, Port-au-Prince, éd. Fardin, 1974.

Vœu de voyage et intention romanesque, Port-au-Prince, Fardin, 1978.

Les Possédés de la pleine lune, Paris, Seuil, 1987.

Aube tranquille, Paris, Seuil, 1990.

Hofuku, Port-au-Prince, éd. Mémoire, 1993.

La dernière goutte d’homme, Montréal, Regain/CIDIHCA, 1999.

Moi, Toussaint Louverture… avec la plume complice de l’auteur, Montréal, Plume & Encre, 2004.

Faux Bourdons, in Paradis Brisé : nouvelles des Caraïbes, Paris, Hoëbeke, coll. Étonnants voyageurs, 2004, p. 87-131.

Le voleur de vent, in Nouvelles d’Haïti (collectif), Paris, Magellan & Cie, 2007, p. 37-52.

Une heure avant l’éternité, extrait de Une journée haïtienne, textes réunis par Thomas C. Spear, Montréal, Mémoire d’encrier / Paris, Présence africaine, 2007, p. 179-184.

Une heure pour l’éternité, Paris, éd. Sabine Wespieser, 2008.

Note parue sur La Cause Littéraire

19:50 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

08/03/2013

Nouvelles calédoniennes

Note parue sur http://www.lacauselitteraire.fr/nouvelles-caledoniennes

Vents d’ailleurs 2012

128 pages, 14,20 €

Sept auteurs, sept nouvelles, comme les sept notes de musique pour la richesse d’une mélodie, sept couleurs pour peindre l’arc-en-ciel d’une terre, celle de Nouvelle-Calédonie, terre de contraste, de métissage comme de conflits, terre d’ancêtres pour les uns, d’enracinement ou de passage pour d’autres. Sept nouvelles aussi différentes que les origines de leurs auteurs, et pourtant une terre, une seule, qui devient le lien, le creuset où se mélangent culture, rêves et parcours de chacun.

Sept nouvelles où souvenirs et fiction s’entremêlent pour tisser comme un manou, ce morceau d’étoffe à la fois utile et symbolique dans la coutume Kanak. Les Kanaks qui, ne l’oublions pas, sont le premier peuple de cette terre et on retrouvera leur souffle dans la majeure partie des nouvelles du livre, même si les auteurs sont d’origines diverses : kanak pour Waej Génin-Juni et Denis Pourawa, métisse pour Noëlla Poemate, néo-calédoniens de naissance comme Frédéric Ohlen et descendant de familles migrantes installées là depuis le XIXe siècle comme Nicolas Kurtovitch, mais aussi Française de Belfort comme Claudine Jacques, ayant pris racine là-bas à l’adolescence ou encore Bretonne partie vivre là-bas en 1989, comme Anne Bihan.

Toutes et tous ont en commun l’amour de l’écriture et d’une terre, avec un attrait et un respect certains pour sa culture première. On croisera dans ces nouvelles maints personnages et quelques destins tragiques, comme celui de la jeune Maeva dans Hula de Waej Génin-Juni, ou de René Lebel, atteint d’une terrible et infamante maladie dans Condamné à perpétuité de Claudine Jacques, ou encore celui de l’ami d’enfance disparu sous un éboulement dans L’allée couverte de graviers blanc de Nicolas Kurtovitch. On y lira des odeurs, des paysages, la végétation luxuriante, des questionnements à la croisée des cultures, entre tradition et modernité. Dans L’horloge végét@le, on entrera dans la tête aux circonvolutions plus qu’originales de Denis Pourawa qui, grâce à son horloge intérieure, a trouvé comment s’évader avec intelligence du temple unique des dépouilleurs de conscience. Frédéric Ohlen lui, dans Zénon ou les hirondelles, prenant en quelque sorte le contre-pied de la thématique Nouvelles calédoniennes, raconte une histoire qui se déroule en France pendant la dernière guerre et nous y fait rencontrer Yasmina, une jeune algérienne. Les hirondelles, beau symbole des mouvements migratoires qui insupportent les esprits étroits. Il y sera question de déracinement et de comment les destins de chacun se croisent pour le meilleur comme pour le pire.

Être ou ne pas être de là où l’on est, elle est là la question. Appartenir à un lieu c’est sans doute important, plus important encore est sans doute d’appartenir à soi-même, d’avoir l’esprit libre et une pensée vaste et ouverte à toutes sortes de pensées différentes. C’est peut-être ça que l’on peut, ou que l’on doit retenir, de ce petit voyage en Nouvelle-Calédonie.

Cathy Garcia

Vents d’ailleurs est une maison fondée en 1999 par Jutta Hepke et Gilles Colleu. Nous éditons des livres venus des cultures d’ailleurs, proches ou lointaines, convaincus que la connaissance des cultures du monde aide à bâtir une société plus solidaire et plus intelligente. Le catalogue de Vents d’ailleurs construit des passerelles vers ces imaginaires, propose des livres pour enrichir les êtres humains dans leur recherche d’humanité. La littérature est ainsi très présente dans le catalogue, mais également les albums jeunesse, l’art et les sciences humaines. Le plaisir de la découverte, la curiosité permanente, un non-conformisme littéraire revendiqué permettent à Vents d’ailleurs d’éditer des ouvrages qui reflètent les mille plaisirs de la vie, la diversité des idées du monde, les imaginaires les plus singuliers. Nous sommes membre de l’Alliance des éditeurs indépendants pour participer à la construction de réseaux à travers le monde, pour défendre une certaine idée de l’édition de création, pour défendre le livre et la lecture comme ouverture sur le monde et non comme un produit consommable, interchangeable et jetable comme un autre. Nous sommes un éditeur indépendant de création, nous défendons la bibliodiversité car l’offre pléthorique de livres n’équivaut pas à la diversité et la pluralité des idées. Vents d’ailleurs est également membre de l'association Éditeurs sans frontières et de l'association Jedi Paca. Vents d'ailleurs est signataire de la Déclaration des éditeurs indépendants du monde latin signée par 70 éditeurs venus de 23 pays, réunis à en novembre 2005 à l’occasion de la rencontre Les éditeurs indépendants du monde latin et la bibliodiversité, organisée par l’Union latine, l’Alliance des éditeurs indépendants, et le Centre régional pour la promotion du livre en Amérique latine et dans la Caraïbe (CERLALC) dans le cadre de la Foire internationale du Livre de Guadalajara au Mexique.

13:53 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)

23/02/2013

Pensées étranglées d’E.M. Cioran

Gallimard, coll. Folio « sagesses »

janvier 2013. 88 pages. 2 €.

Ces textes sont extraits du Mauvais démiurge (Gallimard, collection NRF Essais, 1969). Plongeons-y sans rien savoir de Cioran ou tout du moins en oubliant ce que l’on sait, afin d’entrer directement dans l’essence de ce qui est écrit.

Toutes les voies peuvent mener à la sagesse, y compris celles du désespoir et du pessimisme les plus noirs, bien qu’on ne puisse imaginer qu’elles aient été délibérément choisies. Cioran en tout cas, y est naturellement enclin, et on lui doit outre une intelligente réflexion poussée parfois jusqu’à son extrême, des éclairs de génie qu’il traduit en phrases lapidaires, d’une force percutante et d’un humour ironique sans doute salvateur.

« Dieu est le deuil de l’ironie. Il suffit pourtant qu’elle se ressaisisse, qu’elle reprenne le dessus, pour que nos relations avec lui se brouillent et s’interrompent. »

La frontière entre les deux étant mince, son ironie flirte souvent avec le cynisme, mais Cioran est doté d’un sens aigu de la critique dont il ne s’exclut pas et d’un besoin sans doute intense de sincérité avec lui-même.

« Rien ne donne meilleure conscience que de s’endormir avec la vue claire d’un de ses défauts, qu’on n’osait pas s’avouer jusqu’alors, qu’on ignorait même. »

Dans de ce petit condensé de ses pensées « étranglées », il s’appuie sur les croyances gnostiques pour développer l’idée que l’humanité a besoin d’un démiurge, et que même s’il n’existe pas, il faut de toutes façons l’inventer et le réinventer encore.

« Il est difficile, il est impossible de croire que le dieu bon, le « Père » est trempé dans le scandale de la création. Tout fait penser qu’il n’y prit aucune part, qu’elle relève d’un dieu sans scrupules, d’un dieu taré. ».

« Le mauvais dieu est le dieu le plus utile qui fut jamais. Ne l’aurions-nous pas sous la main, où s’écoulerait notre bile ? N’importe quelle forme de haine se dirige en dernier ressort contre lui. »

Dans ce qu’il appelle sa lucidité chronique, Cioran ne peut éviter de voir derrière toute chose son ombre négative. Ce qui peut conduire à la sagesse comme à la folie.

« Mais c’est dans la volupté que nous comprenons à quel point le plaisir est illusoire. Par elle, il atteint son sommet, son maximum d’intensité, et c’est là, au comble de sa réussite, qu’il s’ouvre soudain à son irréalité, qu’il s’effondre dans son propre néant. La volupté est le désastre du plaisir. »

Un questionnement et un constat que l’on retrouve chez les Taoïstes, les Bouddhistes, et auquel ces philosophies ont su apporter quelques réponses, mais pour Cioran, cette vanité des choses et des sentiments, est un tel accablement que peu lui importe que ce soit un cycle, un mouvement qui au final s’équilibre dans un recommencement perpétuel, pour lui c’est un enfer, un néant.

Pour Cioran l’homme est le point noir de la création.

Autant être sur cette Terre, en tête à tête avec elle, tel un ermite contemplatif, passe encore, « L’horreur d’apercevoir un homme là où on pouvait contempler un cheval » mais vivre au milieu de ses semblables le plonge dans des abimes de dégoût. « Or, comme l’expérience nous l’enseigne, il n’existe pas d’être plus odieux que le voisin. » C’est pourquoi les croyances gnostiques au contraire du Christianisme semblent pouvoir apporter un semblant d’éclairage à cet atroce sentiment de répugnance : la Création n’est pas bonne. Cioran cependant ne prêtera pas foi au gnosticisme, pas plus qu’à n’importe quelle autre croyance.

Cioran est habité de véritables interrogations métaphysiques qui le conduisent à un vif mais vain débat intérieur. On sent chez lui une aspiration spirituelle qui l’encombre, mais il sait que « Les athées, qui manient si volontiers l’invective, prouvent bien qu’ils visent quelqu’un. Ils devraient être moins orgueilleux ; leur émancipation n’est pas aussi complète qu’ils le pensent : ils se font de Dieu exactement la même idée que les croyants. » Mais, cela ne répond pas à sa problématique personnelle. « L’enfer c’est la prière inconcevable » et « Nos prières refoulées éclatent en sarcasmes. »

« Il est aisé de passer de l’incroyance à la croyance, ou inversement. Mais à quoi se convertir, et quoi abjurer, au milieu d’une lucidité chronique ? Dépourvue de substance, elle n’offre aucun contenu qu’on puisse renier ; elle est vide, et on ne renie pas le vide : la lucidité est l’équivalent négatif de l’extase. »

Et cette dernière phrase résume peut-être la structure même de toute l’œuvre de Cioran. Elle pourrait en être aussi son issue. Car si on lit « négatif », on lit aussi « équivalent ». Et le vide peut devenir une forme de plénitude.

Et il l’écrit lui-même : « Nous ne fument heureux qu’aux époques où, avides d’effacement, nous acceptions notre néant avec enthousiasme. ».

C’est presque à un travail d’alchimiste auquel s’est livré Cioran, mais un alchimiste rongé et souvent aveuglé par la colère et l’amertume, qui tourne en rond dans l’œuvre au noir. Insomniaque lui-même, il s’interroge sur le lien qu’il peut y avoir entre insomnie et cruauté, la cruauté qui lui semble être une condition première chez l’homme. « L’impossibilité de dormir est-elle cause ou conséquence de la cruauté ? » Et il évoque Hitler et Caligula…

Chez Cioran, le désenchantement est trop puissant. « D’où vient que, dans la vie comme dans la littérature, la révolte, même pure, a quelque chose de faux, alors que la résignation, fut-elle issue de la veulerie, donne toujours l’impression de vrai » ? ». Un désenchantement, qualifié de nihilisme, qui freine chez lui le flux vital, l’élan premier, annihile semble t-il sa capacité d’agir « On vous demande des actes, des preuves, des œuvres, et tout ce que vous pouvez produire, ce sont des pleurs transformés. »

Des pleurs transformés, ce pourrait être une définition de l’écriture et de toute création artistique en général. Ce barrage existentiel, « l’esprit défoncé par la lucidité », l’oblige en quelque sorte à plonger en lui-même, à chercher des chemins plus en profondeur. « J’ai refoulé tous mes enthousiasmes ; mais ils existent, ils constituent mes réserves, mon fonds inexploité, mon avenir, peut-être. »

Souvent, dans une sorte d’aveu, il reviendra sur les peurs qui le manipulent de l’intérieur : « L’anxieux construit ses terreurs, puis s’y installe : c’est un pantouflard du vertige. », mais il sait aussi que « Sur le plan spirituel, toute douleur est une chance ; sur le plan spirituel seulement » précise t-il.

II semble pourtant que Cioran quoiqu’il en dise conservait en lui les graines d’un libre émerveillement qui lui font noter, par exemple, ce mot d’un mendiant : « Quand on prie à côté d’une fleur, elle pousse plus vite ». Des graines, qu’il s’est bien gardé de mettre en terre cependant, du moins en tant que personnage littéraire.

Cathy Garcia