En décembre 2015, alors que la Conférence sur le climat (COP21) bat son plein à Paris, des militants vêtus de noir pénètrent dans la Pyramide du Louvre et déversent de la mélasse sur le sol de marbre pour figurer une marée noire. Leur objectif ? Dénoncer le partenariat financier noué entre le prestigieux musée et deux firmes pétrolières, l’italienne Eni et la française Total. À l’extérieur, des activistes brandissent des parapluies noirs marqués de lettres blanches, pour former le slogan Fossil Free Culture (« culture sans énergies fossiles »).

Un grand nombre de ces militants sont britanniques, et leur action s’inscrit dans une campagne beaucoup plus virulente et beaucoup plus médiatisée outre-Manche, ciblant les partenariats des grandes institutions culturelles du Royaume-Uni avec les deux firmes pétrolières « nationales », BP et Shell. Cette campagne ne cesse de prendre de l’ampleur, avec le soutien d’artistes, sous la bannière de la coalition Art Not Oil. Avec quelques succès à la clé. Le Science Museum de Londres a mis fin à ses relations avec Shell, après la révélation d’une tentative d’influence de la firme pétrolière sur le contenu d’une exposition sur le changement climatique en 2015. Surtout, la Tate – institution chapeautant plusieurs musées, dont Tate Modern et Tate Britain –, particulièrement ciblée par les militants, a mis fin à ses relations avec BP après 26 ans de partenariat.

Climat : les opérations marketing de Total

Une dynamique équivalente peut-elle voir le jour en France ? C’est le pari que fait le mouvement pour le désinvestissement des énergies fossiles, sous la bannière de l’organisation 350.org, en lançant aujourd’hui une campagne appelant le Louvre à couper tout lien avec les firmes pétrolières en général et avec Total en particulier. « Les géants du charbon, gaz et pétrole, sponsorisent massivement le monde des arts, dénonce 350.org. Pour quelques milliers d’euros, ils achètent l’image de marque et la légitimité sociale de l’institution à laquelle ils se lient. Ainsi, ils détournent l’attention de leurs activités climaticides et des abus contre les droits de l’homme auxquels ils se livrent à travers le monde. » Pour ces militants, l’objectif est donc de « détruire la crédibilité et la légitimité de l’industrie des énergies fossiles auprès des décideurs et de l’opinion », comme l’explique May Boeve, directrice exécutive de 350.org, afin de les rendre aussi « infréquentables » que le sont devenus, dans la passé, les firmes faisant affaire avec l’Afrique du Sud de l’apartheid, ou celles impliquées dans l’esclavage au XIXe siècle.

Confrontées à ces campagnes ainsi qu’aux questions de plus en plus insistantes de certains investisseurs, les majors pétrolières se donnent du mal pour lisser leur image. Pour éviter le dépôt d’une motion d’actionnaires lors de son Assemblée générale 2016, la direction du groupe Total a publié une « stratégie climat », dans laquelle elle s’efforce de montrer que son activité reste compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. L’analyse de ce document effectuée par l’Observatoire des multinationales, en collaboration avec 350.org, montre cependant qu’il s’agit fondamentalement d’une opération de marketing (lire la version complète de cette note). Total cherche surtout à légitimer la poursuite, pour les décennies à venir, d’investissements massifs dans l’exploitation de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, au moyen de nombreuses omissions et tours de passe-passe [1]. Les quelques annonces concrètes en matière d’énergies « nouvelles » paraissent marginales au regard des milliards de dollars consacrés par Total au pétrole et au gaz, et recouvrent souvent en réalité des technologies contestées et bien peu « vertes », comme les agrocarburants ou la capture-séquestration du carbone.

La fondation Total, omniprésente au musée du Louvre

La « stratégie climat » publiée par Total apparaît donc surtout comme un document de communication destiné à rassurer à la fois les investisseurs, ses propres employés, et les pouvoirs publics. Mais aussi les divers partenaires auxquels elle est associée via sa fondation d’entreprise, au premier rang desquels le Louvre. Depuis longtemps déjà, les grandes institutions culturelles françaises sont activement encouragées à recourir au mécénat des entreprises privées pour compenser la baisse des crédits publics. Nul établissement, à part le château de Versailles, n’a poussé cette logique aussi loin que le Louvre, en particulier sous la longue présidence de Henri Loyrette de 2001 à 2013.

Total est apparu d’emblée comme un partenaire central de cette nouvelle orientation. L’entreprise a financé plusieurs opérations d’envergure : la restauration de la Galerie d’Apollon (2004), la création du département des arts de l’Islam (2012), ou encore l’ouverture du Louvre-Lens (2012). Les montants investis par la firme ne sont généralement pas rendus publics. Mais dans le document de « Remerciement aux mécènes » pour l’année 2015, la fondation Total est omniprésente : en tant que membre fondateur du « Cercle Louvre entreprises » ; pour le financement de plusieurs expositions ; pour avoir financé la « Petite Galerie » (un nouvel espace créé en 2015 et destiné au jeune public) ; au titre des « projets scientifiques, restaurations et publications » ; et enfin, au titre des « programmes éducatifs et sociaux ». Seule Eni, autre entreprise pétrolière, peut se targuer d’une telle présence [2].

Et ces relations étroites ne s’arrêtent pas là, puisque Thierry Desmarest, ancien PDG et président d’honneur de Total, a longtemps siégé au conseil d’administration du musée, sur nomination du ministère de la Culture, aux côtés d’un autre grand patron, Henri de Castries, d’Axa. Une pratique très répandue dans les institutions culturelles françaises [3] : c’est ainsi par exemple que le conseil d’administration du Musée d’Orsay compte parmi ses membres la présidente de Coca-Cola Europe, que celui du Musée Rodin accueille Yannick Bolloré, fils de Vincent et PDG du groupe de conseil en communication Havas, ou encore celui du Palais de Tokyo une cadre dirigeante d’Engie.

Diplomatie pétrolière

Une partie des activités de mécénat de la fondation Total – le groupe ne s’en cache pas – est en relation directe avec les activités commerciales de l’entreprise. L’une des principales thématiques de cette fondation, les océans et la biodiversité, concerne directement Total en tant qu’opérateur offshore. La firme pétrolière affiche également son désir de valoriser la culture des pays dans lesquels elle opère, à travers des actions culturelles où elle joue à la fois un rôle de financeur et un rôle d’intermédiaire avec les autorités des pays concernés. « Ce qui est intéressant, c’est d’utiliser la culture pour mieux comprendre les communautés avec lesquelles on travaille. L’action de Total sera d’autant plus pérenne que les communautés avec lesquelles nous traitons se sentiront respectées », se justifiait il y a quelques années Catherine Ferrant, déléguée générale de la fondation Total, à Jeune Afrique.

Grand mécène du Musée du quai Branly depuis 2009, la fondation Total a ainsi soutenu pas moins de dix expositions, pour la plupart centrées sur les arts africains (Côte d’Ivoire, Nigeria, Congo), auxquelles s’ajoutent une exposition sur « Les Arctiques » en 2010 et une sur la Papouasie Nouvelle-Guinée en 2016. Autant de contrées où Total a des activités. Même constat pour l’exposition « Angola, Figures du pouvoir » en 2011 au Musée Dapper à Paris.

Le Louvre est un partenaire de choix pour de telles opérations, particulièrement lorsqu’elles s’inscrivent également dans les priorités diplomatiques du gouvernement français. L’année 2010 a été riche de ce point de vue, avec l’exposition « Sainte Russie » sponsorisée par Total, GDF Suez et Gazprom, dans le cadre de l’Année de la Russie en France. Puis, quelques mois plus tard, « Routes d’Arabie », sponsorisée par Total et la compagnie pétrolière nationale saoudienne Aramco. Au même moment, Total et Aramco finalisaient leur projet de construction d’une raffinerie géante à Jubail, à l’Est de l’Arabie saoudite. À une moindre échelle, la fondation Total a aussi soutenu l’exposition de 2015 sur « L’épopée des rois thraces », réalisée en partenariat avec la Bulgarie – au moment même où Total s’apprêtait à lancer des forages pétroliers et gaziers au large des côtes bulgares en Mer noire.

Des expositions sous influence

En Grande-Bretagne, les militants de Art Not Oil ont mis en lumière des documents suggérant que BP a utilisé son tel mécénat à des fins diplomatiques, et même directement influencé certains choix muséographiques. BP a ainsi financé l’acquisition d’une œuvre d’artistes aborigènes australiennes incluse dans une exposition du British Museum, à un moment où elle était au centre des critiques en Australie du fait de ses projets de prospection offshore dans la Grande Baie Australienne – des projets qu’elle vient d’abandonner.

La même entreprise a financé au printemps 2016, toujours au British Museum, l’exposition « Villes englouties : les mondes perdus de l’Égypte », présentant des découvertes archéologiques récentes dans le delta du Nil, alors même qu’elle était en négociation avec le gouvernement égyptien sur le lancement de forages gaziers dans la même zone. Cette exposition avait été présentée précédemment à Paris à l’Institut du monde arabe sous le titre « Osiris, mondes engloutis d’Égypte », avec le soutien de… la fondation Total ! Dans le communiqué de presse de lancement de l’exposition, l’ambassadeur égyptien en Grande-Bretagne y va d’ailleurs franco : « Nous remercions nos partenaires au Royaume-Uni, comme BP, de travailler avec nous à l’exploitation de nos ressources pour développer notre économie. » Qui a dit qu’art et business ne faisaient pas bon ménage ?

Intentions douteuses

En France, ces pratiques ne sont l’apanage exclusif de Total. Le Musée du Quai Branly, soutenu par de nombreuses fondations d’entreprises, a parfois défrayé les chronique par ses choix peu judicieux. Ce fut notamment le cas en 2011 pour une grande exposition sur la civilisation Maya, sponsorisée par l’entreprise pétrolière franco-britannique Perenco, qui exploite des gisements pétroliers au Guatemala, en zone maya, dans des conditions très controversées (lire notre article). La presse s’en est alors largement fait l’écho.

Les musées français jurent la main sur le cœur que les fondations qui les soutiennent ne se mêlent pas de leurs choix muséographiques, mais ne semblent pas immunisés contre des pratiques similaires à celles mises au jour en Grande-Bretagne. « Les mécènes sont très à cheval sur la liste des œuvres retenues pour une exposition », confiait ainsi au Monde la directrice du mécénat du Quai Branly.

Privatisation d’espaces et location de la « marque »

« Une forte visibilité en tant qu’entreprise citoyenne », « des relations publiques de prestige », « une opportunité de valoriser la culture d’entreprise en interne », sans oublier « des avantages fiscaux substantiels ». C’est ainsi que le Louvre essaie d’attirer les entreprises sur son site internet dédié, louvremecenat.fr. De nombreuses contreparties matérielles sont offertes aux généreux donateurs. Selon les services du Louvre, elles représentent jusqu’à 25% des sommes versées par ces donateurs. Si l’on y ajoute les 60% de déduction fiscale [4] permis par le régime juridique des fondations d’entreprise, ce ne seraient en fait que 15% des dons qui seraient « à charge » pour les mécènes. Parmi les avantages offerts, la gratuité pour tous les salariés des entreprises donatrices. Au moment même où cette mesure a été instaurée en faveur des employés de Total, la direction du Louvre essayait – en vain, à cause de la levée de boucliers – de revenir sur la gratuité pour les artistes et les enseignants. Tout un symbole.

Les bénéfices réels pour le Louvre de cette politique sont très difficiles à évaluer en l’absence de chiffres précis. En 2015, le mécénat d’individus ou d’entreprises a rapporté au Musée 16 millions d’euros, loin derrière les subventions publiques (99 millions) et la billetterie (61 millions). Encouragé par l’État, le Louvre a aussi développé un politique extensive de privatisation de ses espaces – y compris le Jardin des Tuileries, géré par l’établissement du Louvre – pour abonder ses caisses. En 2015, ces activités ont généré 15 millions de revenus.

L’opération « Louvre Abou Dhabi », négociée au plus haut niveau, représente un nouveau pas franchi dans cette logique de commercialisation : la « location » du nom du Louvre pour trente ans aux Émirats arabes unis rapportera 400 millions d’euros au musée, à quoi s’ajouteront un autre milliard à partager avec d’autres institutions françaises pour le prêt d’œuvres à l’émirat. Une manne dont le Louvre s’est servie pour se créer un « fonds de dotation », placé sous l’égide d’un conseil où figurent plusieurs dirigeants d’Axa.

« Nous ne sommes pas là pour soupçonner les gens fortunés »

Il y a aussi des abus retentissants. Ce sont par exemple les « publi-expositions » organisées par le Louvre en partenariat avec des entreprises du secteur du luxe, comme avec l’horloger Breguet en 2009. Mais le plus grand scandale à ce jour reste « l’affaire Ahae », du nom de ce leader de secte sud-coréen qui a réussi, moyennant des dons sonnants et trébuchants, à faire exposer ses photographies de qualité anodine dans le jardin des Tuileries, puis dans le pavillon de l’Orangerie à Versailles. Les directeurs des deux institutions se sont fendus de préfaces dithyrambiques pour le catalogue officiel de ces deux expositions, entièrement financées par Ahae, mais présentées comme des expositions officielles. Quelques mois plus tard, le pot aux roses est révélé grâce à une enquête du journaliste Bernard Hasquenoph [5].

L’affaire fit scandale jusqu’en Corée du Sud où le naufrage dramatique d’un ferry appartenant à Ahae a provoqué au même moment des dizaines de morts, parmi lesquels de nombreux adolescents. Suite à ces événements, le ministère de la Culture a proposé la mise en place d’une charte éthique du mécénat. Le Musée du Louvre s’était pourtant déjà doté d’une telle charte au début des années 2000 [6], laquelle n’a manifestement pas servi à grand chose.

Jusqu’ici, ce sont surtout les problématiques fiscales liées au mécénat qui ont retenu les critiques. N’y a-t-il pas en effet une certaine schizophrénie de la part de l’État à se priver d’un côté de ressources – avec les déductions fiscales pour encourager le mécénat privé – tout en réduisant de l’autre côté les subventions qui permettent le fonctionnement des institutions culturelles, sous prétexte de contraintes budgétaires ? À quelques exceptions près, l’origine des fonds privés, qui prennent une place de plus en plus importante dans les institutions culturelles, n’a pas suscité de débats. « Nous ne sommes pas là pour soupçonner les gens fortunés », s’est défendue la présidente de l’Établissement du Château de Versailles, Catherine Pégard, suite au scandale Ahae.

Pour les militants de 350.org, il est temps de se poser la question beaucoup plus sérieusement, car c’est la vocation même de ces institutions qui peut s’en trouver dénaturée : « Le Musée du Louvre a une responsabilité morale incontournable face à la crise climatique, en tant que courroie de transmission entre les civilisations et les cultures, mais aussi en tant que lieu d’éducation. Ses partenariats avec Total et Eni entrent en contradiction avec ses missions. »

Olivier Petitjean

—

Photo : Human Cost, Duveen Gallery, Tate Britain. Action et performance organisée en 2011 par Liberate Tate, pour l’anniversaire de la marée noire du Golfe du Mexique provoquée par une plate-forme pétrolière de BP. Durée 87 minutes, une minute par jour de pollution.

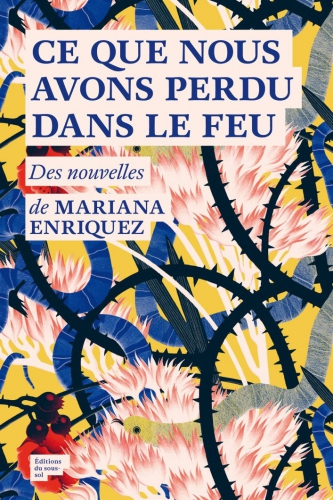

Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) a fait des études de journalisme à l’université de La Plata et dirige Radar, le supplément culturel du journal Página/12. Elle a publié trois romans – dont le premier à 22 ans – et un recueil de nouvelles avant

Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) a fait des études de journalisme à l’université de La Plata et dirige Radar, le supplément culturel du journal Página/12. Elle a publié trois romans – dont le premier à 22 ans – et un recueil de nouvelles avant

Andreï Guelassimov est né en 1965 à Irkoutsk. Après des études de lettres, il part à Moscou suivre au Gitis (l'Institut d'études théâtrales) les cours du prestigieux metteur en scène Anatoly Vassiliev. Spécialiste d'Oscar Wilde, il a enseigné à l'université la littérature anglo-américaine.

Andreï Guelassimov est né en 1965 à Irkoutsk. Après des études de lettres, il part à Moscou suivre au Gitis (l'Institut d'études théâtrales) les cours du prestigieux metteur en scène Anatoly Vassiliev. Spécialiste d'Oscar Wilde, il a enseigné à l'université la littérature anglo-américaine.

Il est enfin admis ouvertement que Le Corbusier était un fasciste bon teint. On tolère ses mensonges et sa mégalomanie. On sourit en le voyant mépriser ses (riches) clients. Un observateur impartial découvrira vite qu’il n’a rien inventé, gommant les auteurs dont il s’est attribué les idées. La seule réelle compétence de Le Corbusier fut la promotion de son image publique au détriment de la qualité de son œuvre construite – catastrophique. Mais de tout cela on ne tire aucune conséquence, la plupart des critiques refusant de voir le monde cauchemardesque qu’il voulait édifier. Ce qui n’aurait aucune importance si Le Corbusier n’était devenu le modèle pour les architectes de l’après-guerre qui ont couvert la France de barres et tours en béton. Et si, aujourd’hui, ses théories ne faisaient les affaires des bureaucrates de Chine et de Russie.

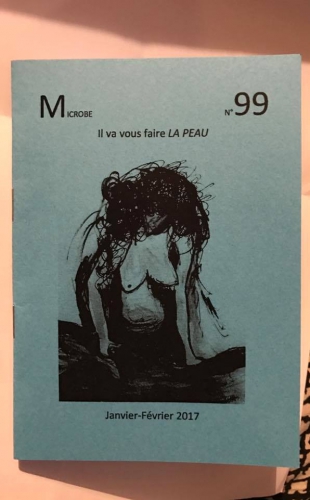

Il est enfin admis ouvertement que Le Corbusier était un fasciste bon teint. On tolère ses mensonges et sa mégalomanie. On sourit en le voyant mépriser ses (riches) clients. Un observateur impartial découvrira vite qu’il n’a rien inventé, gommant les auteurs dont il s’est attribué les idées. La seule réelle compétence de Le Corbusier fut la promotion de son image publique au détriment de la qualité de son œuvre construite – catastrophique. Mais de tout cela on ne tire aucune conséquence, la plupart des critiques refusant de voir le monde cauchemardesque qu’il voulait édifier. Ce qui n’aurait aucune importance si Le Corbusier n’était devenu le modèle pour les architectes de l’après-guerre qui ont couvert la France de barres et tours en béton. Et si, aujourd’hui, ses théories ne faisaient les affaires des bureaucrates de Chine et de Russie. c'est l'avant dernier numéro (snif) de la célébrissime revue belge Microbe, avec Mireille Disdero aux commandes pour ce numéro où j'ai le plaisir de figurer en très bonne compagnie (illustrations d'Alissa Thor ainsi que les photos ci-dessous) :

c'est l'avant dernier numéro (snif) de la célébrissime revue belge Microbe, avec Mireille Disdero aux commandes pour ce numéro où j'ai le plaisir de figurer en très bonne compagnie (illustrations d'Alissa Thor ainsi que les photos ci-dessous) :