Marija Birutė Alseikaitė ou Marija Gimbutienė, généralement connue comme Marija Gimbutas est née le 23 janvier 1921 à Vilnius et morte le 2 février 1994 à Los Angeles, Californie, USA. Elle est une archéologue et préhistorienne américaine d’origine lituanienne.

Marija Birutė Alseikaitė ou Marija Gimbutienė, généralement connue comme Marija Gimbutas est née le 23 janvier 1921 à Vilnius et morte le 2 février 1994 à Los Angeles, Californie, USA. Elle est une archéologue et préhistorienne américaine d’origine lituanienne.

La culture préhistorique de la déesse

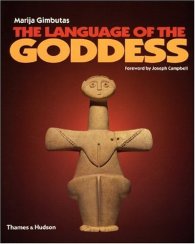

Durant quinze ans, Marija Gimbutas effectue des fouilles archéologiques dans le sud–est de l’Europe méditerranéenne, révélant au monde l’existence d’une civilisation pré-indo-européenne dénommée « culture préhistorique de la déesse », ayant existé à partir du Paléolithique et perduré plus de 25 000 ans. Le langage de la déesse (titre original : The language of the Goddess, 1989), La civilisation de la déesse (1991), Déesses et dieux de la vieille Europe (1974) comptent parmi ses œuvres majeures, qui lui valent une renommée posthume mondiale. Le langage de la déesse est également le titre d’une exposition qui lui fut consacrée en Allemagne au musée Frauen à Wiesbaden en juin 1993.

Durant quinze ans, Marija Gimbutas effectue des fouilles archéologiques dans le sud–est de l’Europe méditerranéenne, révélant au monde l’existence d’une civilisation pré-indo-européenne dénommée « culture préhistorique de la déesse », ayant existé à partir du Paléolithique et perduré plus de 25 000 ans. Le langage de la déesse (titre original : The language of the Goddess, 1989), La civilisation de la déesse (1991), Déesses et dieux de la vieille Europe (1974) comptent parmi ses œuvres majeures, qui lui valent une renommée posthume mondiale. Le langage de la déesse est également le titre d’une exposition qui lui fut consacrée en Allemagne au musée Frauen à Wiesbaden en juin 1993.

L’hypothèse kourgane : l’avènement du patriarcat

En 1956, M. Gimbutas publia son hypothèse kourgane, fondée sur le rapprochement de la linguistique comparative et des données archéologiques recueillies lors des fouilles des tumulus de la culture kourgane d’Asie centrale, et destinée à lever un certain nombre d’énigmes relatives aux peuples locuteurs du proto-indo-européen (PIE), qu’elle proposa d’appeler « kourganes » (c’est-à-dire peuple des tumulus des steppes) ; il s’agissait de proposer une origine et une route de migration des proto-indo-européens vers l’Europe. Cette hypothèse, par le rapprochement entre plusieurs disciplines, exerça un impact considérable sur la science préhistorique.

Des cavaliers conquérants

Marija Gimbutas identifie la culture des kourganes à l’habitat originel des Indo-Européens. Cette culture du Mésolithique située entre la Volga et les fleuves de l’Oural se distingue par la domestication précoce du cheval. La mobilité ainsi gagnée aurait créé des groupes de cavaliers combattants, et aurait conduit à des formes de société dites patriarcales. Entre -4500 et -3000, les Indo-européens, ce « peuple de cavaliers », auraient pénétré en plusieurs vagues successives dans la région du Dniepr, l’Ouest de l’Ukraine et la Moldavie. Ils auraient transformé la culture de type agricole existante, et se seraient établis en tant qu’aristocratie dirigeante, imposant leur langue. Cette conquête de l’Europe par la culture des kourganes serait caractérisée en archéologie par la culture rubanée et par la Culture des vases à entonnoir.

Succès bibliographiques

De façon inattendue, Gimbutas connut la faveur du grand public grâce à ses trois derniers livres : Dieux et déesses de l’Europe préhistorique (The Goddesses and Gods of Old Europe, 1974); Le langage de la déesse (1989, thème d’une exposition au musée de Wiesbaden), et La Civilisation de la déesse (The Civilisation of the Goddess, 1991), qui passe en revue ses recherches sur les cultures néolithiques d’Europe : l’habitat, les structures sociales, l’art, la religion et la nature des savoirs.

De façon inattendue, Gimbutas connut la faveur du grand public grâce à ses trois derniers livres : Dieux et déesses de l’Europe préhistorique (The Goddesses and Gods of Old Europe, 1974); Le langage de la déesse (1989, thème d’une exposition au musée de Wiesbaden), et La Civilisation de la déesse (The Civilisation of the Goddess, 1991), qui passe en revue ses recherches sur les cultures néolithiques d’Europe : l’habitat, les structures sociales, l’art, la religion et la nature des savoirs.

Du collectivisme égalitaire et pacifique à la société hiérarchique et guerrière de castes

Dans La Civilisation de la déesse, Gimbutas formalise son analyse des différences entre la société européenne primitive, selon elle de type matriarcal et articulée autour du culte d’une déesse mère, et la culture patriarcale (ou « androcratique », pour reprendre l’hellénisme de l’auteur) de l’Âge du bronze qui finit par la supplanter. Selon son interprétation, les sociétés matricarcales (« gynocentrique », « gylanique » pour reprendre les mots de Gimbutas) étaient pacifiques, révéraient les homosexuels et favorisaient la mise en commun des biens. Les tribus patriarcales des kourganes auraient, en migrant vers l’Europe, imposé aux populations matriarcales indigènes un système hiérarchique guerrier.

Articles connexes :

- Le langage de la déesse – interview de Marija Gimbutas – archéologue matristique

- Matriarcat préhistorique : la première société humaine est la famille élargie matriarcale

- Paganisme matriarcal Slave : les derniers païens d’Europe (XVIIe siècle)

- Thèse de doctorat : Femme et paganisme basque, des vestiges du matriarcat préhistorique

- Matriarcat indo-européen : les guerrières amazones antiques d’Asie centrale

Le Langage de la déesse (1988)

L’histoire ancienne de l’Europe

Une « déesse » hantait l’esprit des chasseurs de la préhistoire. Une déesse à la féminité marquée et dont la silhouette ou les traits caractéristiques – seins, fesses, pubis, grands yeux – se retrouvent partout en Europe, peints ou gravés sur les parois des cavernes, sculptés sur la pierre, l’os ou le bois. Des milliers d’années plus tard, elle subjuguait encore les paysans du néolithique. Partout en Europe, on la découvre peinte sur des céramiques ou gravée sur les objets quotidiens. Pendant près de 25 000 ans, les premiers Européens auraient ainsi voué un culte à cette déesse, symbole de nature et source de vie, qui fait naître les enfants et pousser les plantes. Puis, vers le Ve millénaire av. J.-C., des peuples indo-européens, farouches guerriers, éleveurs de chevaux, auraient pris le pouvoir sur les sociétés agraires et imposé leur langue, leur pouvoir, leurs mythes : des dieux masculins, autoritaires et violents, auraient alors refoulé dans un lointain passé les charmantes déesses préhistoriques. Voilà, à grands traits, l’histoire ancienne de l’Europe, telle que l’a reconstruite Marija Gimbutas à partir de ses nombreuses recherches archéologiques.

Une Lituanienne à Harvard

Née en 1921, M. Gimbutas a quitté son pays natal pour se réfugier, pendant la guerre, en Autriche, où elle débuta ses études d’archéologie et de linguistique, poursuivies en Allemagne où elle obtint son doctorat en 1946. Après la guerre, on la retrouve aux États-Unis, à l’université de Harvard, où elle est recrutée comme chercheuse, spécialiste de l’archéologie d’Europe de l’Est, domaine alors largement méconnu. C’est dans les années 1960 qu’elle se fait connaître pour sa fameuse théorie de la « culture des kourganes » qui va susciter un premier grand débat dans la communauté scientifique. Kourgane est le nom turc pour désigner les tumulus, ces sépultures monumentales collectives, apparues dans la région de la Volga, entre mer Noire et mer Caspienne, qui se sont répandues ensuite dans toute l’Europe. Les kourganes seraient, selon M. Gimbutas, les symboles les plus marquants du premier peuple indo-européen : un peuple d’éleveurs et de guerriers qui aurait envahi l’Europe et l’Inde du Nord. Par vagues successives, il aurait imposé partout sa langue et ses mythes. Avec cette théorie des kourganes, M. Gimbutas a donné une consistance archéologique à ce mythique peuple indo-européen qui, selon linguistes et mythologues, aurait constitué la souche culturelle commune de l’Europe et de l’Inde du Nord.

Née en 1921, M. Gimbutas a quitté son pays natal pour se réfugier, pendant la guerre, en Autriche, où elle débuta ses études d’archéologie et de linguistique, poursuivies en Allemagne où elle obtint son doctorat en 1946. Après la guerre, on la retrouve aux États-Unis, à l’université de Harvard, où elle est recrutée comme chercheuse, spécialiste de l’archéologie d’Europe de l’Est, domaine alors largement méconnu. C’est dans les années 1960 qu’elle se fait connaître pour sa fameuse théorie de la « culture des kourganes » qui va susciter un premier grand débat dans la communauté scientifique. Kourgane est le nom turc pour désigner les tumulus, ces sépultures monumentales collectives, apparues dans la région de la Volga, entre mer Noire et mer Caspienne, qui se sont répandues ensuite dans toute l’Europe. Les kourganes seraient, selon M. Gimbutas, les symboles les plus marquants du premier peuple indo-européen : un peuple d’éleveurs et de guerriers qui aurait envahi l’Europe et l’Inde du Nord. Par vagues successives, il aurait imposé partout sa langue et ses mythes. Avec cette théorie des kourganes, M. Gimbutas a donné une consistance archéologique à ce mythique peuple indo-européen qui, selon linguistes et mythologues, aurait constitué la souche culturelle commune de l’Europe et de l’Inde du Nord.

En 1963, M. Gimbutas entre à l’UCLA. Dans les années suivantes débute une campagne de fouilles en Europe du Sud-Est (Yougoslavie, Grèce, Italie), fouilles qui vont se prolonger une quinzaine d’années et l’orienter vers une nouvelle direction de recherche. Parmi les vestiges sortis de terre, M. Gimbutas remarque que de nombreuses poteries ont des formes féminines. Certaines arborent des signes géométriques – formes en V, en M, zigzags. On retrouve d’ailleurs ces signes sur des céramiques en forme d’oiseau.

Des symboles négligés par l’archéologie officielle

Plus elle fouille, plus s’accumulent des traces, des traces trop fréquentes pour être négligées, ce que font pourtant la plupart de ses collègues : « L’ensemble des matériaux disponibles pour l’étude des symboles de la vieille Europe est aussi vaste que la négligence dont cette étude a fait l’objet ». Une nouvelle hypothèse émerge. Et si les figures féminines étaient des déesses ? Et les signes et figures géométriques qui les accompagnent des représentations symboliques de ces déesses (comme la croix remplace Jésus dans la symbolique chrétienne) ? Dans cette hypothèse, l’abondance des vestiges attesterait bien de la présence d’une forte présence féminine aux côtés des dieux masculins.

La trinité féminine

En 1974, M. Gimbutas publie un premier livre titré Déesses et dieux de la vieille Europe. Dans ce premier livre, elle soutient qu’un culte de trois déesses féminines était présent dans le Sud-Est de l’Europe. Par la suite, elle étendra son hypothèse à toute l’Europe et fusionnera les figures féminines en une seule et même déesse. Dans les années qui suivent, et jusqu’à sa mort en 1994, M. Gimbutas ne cessera de poursuivre cette piste. Le Langage de la déesse est en quelque sorte l’aboutissement et la synthèse de ses recherches sur la déesse de la préhistoire.

Pour une archéomythologie

Comment décrypter la mythologie d’une société sans écriture dont les vestiges se résument à des céramiques, des outils, des objets gravés de motifs géométriques ? En règle générale, les archéologues se gardent bien de se lancer dans des interprétations symboliques, leur tâche principale se bornant à dater et à classer les matériaux retrouvés pour reconstituer des emprunts, tracer les aires culturelles et leurs contacts possibles. M. Gimbutas, elle, a osé transgresser cet interdit. Elle s’est attachée à reconstituer l’univers mental des sociétés de la préhistoire grâce à une démarche nouvelle : l’« archéomythologie ».

Les symboles de la déesse

Voilà comment elle procède. Dans nombre de sociétés sans écriture, les artistes représentent les femmes non seulement par une silhouette féminine, mais parfois par une simple partie du corps : seins, fesses, yeux… Le triangle pubien est aussi souvent présent. La façon la plus simple, la plus géométrique et la plus universelle de le représenter consiste à tracer un V. Si le V est donc le symbole de la femme, M. Gimbutas pense que les nombreux motifs en chevron (deux V superposés) désignent aussi le sexe féminin. De même, comme on retrouve souvent associés la figure du V et des chevrons gravés sur des céramiques en forme d’oiseau, M. Gimbutas en déduit que la figure de l’oiseau est également un symbole féminin. En admettant cette convention (V, chevrons simples, doubles ou triples, figures d’oiseaux, seins…), il est alors apparu que le signe de la femme est omniprésent dans toute l’Europe du Sud-Est. Par glissements progressifs et juxtapositions de motifs, M. Gimbutas pense alors repérer toute une gamme de figures censées représenter la déesse. Elle peut apparaître sous la forme d’une déesse-oiseau et, par extension, d’un bec d’oiseau ou d’un œuf. L’eau est également associée à la divinité féminine. Elle peut être désignée par un filet qui coule (quelques traits verticaux) ou un M représentant l’onde. Par extension, tous les motifs en M sont supposés représenter l’eau, donc la déesse.

Toute la symbolique de la déesse serait en lien avec le cycle de la vie, « le mystère de la naissance et de la mort, celui aussi du renouveau de la vie – pas seulement de la vie humaine, mais de toute forme de vie sur la Terre comme dans l’ensemble du cosmos ».

La déesse est d’abord « celle qui donne la vie »

La déesse est donc présente dans les rituels de naissance et de fertilité. Voilà pourquoi elle est associée à l’eau, source de toute vie, et par extension à l’oiseau d’eau, mais aussi à la grenouille et au poisson. La déesse est également liée au renouvellement des saisons et donc à la terre nourricière, à la mort et à la régénération. Au fond, toute la symbolique de la déesse renvoie aux « croyances de peuples agricoles concernant la stérilité et la fertilité. La fragilité de la vie, la menace constante de la destruction ainsi que le renouvellement périodique des processus générateurs de la nature sont parmi les plus tenaces ».

De nouvelles clés d’interprétations

Si la démarche archéomythologique prônée par M. Gimbutas est pertinente, l’avancée scientifique est de taille. Elle donne les clés pour interpréter des signes, gravures, motifs abstraits présents dans toute la préhistoire, qui étaient jusque-là traités comme de purs motifs décoratifs ou d’énigmatiques signes que l’on s’interdisait de décrypter. Du coup, les céramiques ornées dévoilent une histoire cachée, et tous ces signes qu’on avait pris pour de simples fioritures se révèlent être un riche langage symbolique associé au culte de la déesse.

Des risques de surinterprétation

Evidemment cette entreprise de décryptage comporte bien des risques. Le premier est celui de la « surinterprétation » des signes. Mais comme le note justement Jean Guilaine en préface, « on portera au crédit de Marija Gimbutas d’avoir ouvert la voie à une archéologie symbolique. (…) Mais justement orienter une discipline foncièrement attachée à l’étude de données matérielles vers le champ de l’imaginaire impliquait déjà un certain courage intellectuel et une forme aiguë de non-conformisme ».

Source : http://matricien.org/essais/marija-gimbutas/