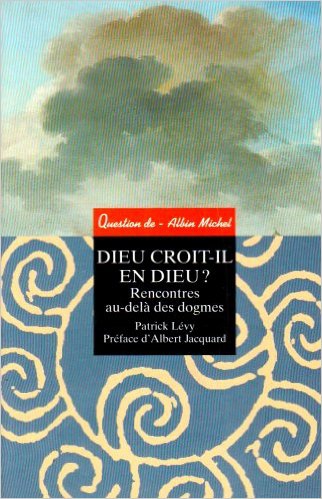

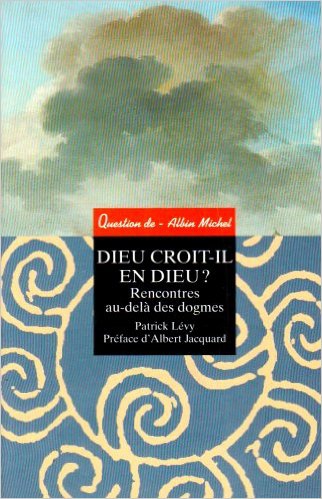

préface d'Albert Jacquard, chez Albin Michel/Question de, 1993, 520 pages, 149 Fr, réédition, 1997.

CHAPITRE XXVI

CHEIKH ASSAM

NON AUCUN DIEU. QUE DIEU

Quand on vint solliciter sa direction spirituelle à Ibn Hûd, il interrogea: "Dans quelle voie? Celle de Moïse, celle de Jésus ou celle de Mahomet.

Le village, couleur ocre-beige, me donnait l'impression d'être tout entier construit en terre battue. La poussière recouvrait tout, telle une couche de peinture, uniformisant toutes formes visibles dont on eût pu croire qu'elles fussent sorties du sol comme des champignons de la pluie.

Les silhouettes des hommes et des femmes glissantes ou immobiles dans leurs robes blanches ou noires ne modifiaient pas cette impression de lune habitée. Le petit marché faisait une maigre mais salutaire exception colorée qui me semblait être une concession récréative à un univers uni et sévère. Le sang des boucs abattus à la boucherie coulait dans un sable qu'on recouvrait de sable.

Ce hameau, que les cartes géographiques ignorent, charmait la paix dans la solitude des contreforts des chaînes des Himalaya Pakistanaises. Il était relié au pays par une petite route rapiécée et un câble électrique qui acheminait le courant sporadique d'une modernité suspecte.

Deux conversations avec des inconnus m'y avaient conduit. L'une, à Dharamsala, avec un jeune étudiant occidental de l'école de rhétorique de Sa Sainteté le Dalaï Lama, m'avait amené à connaître l'existence d'un sage érudit dont il avait entendu parlé et la région où il habitait. L'autre, dans un autocar avec un voyageur pakistanais m'avait tracé l'itinéraire final. Il avait entendu parler de celui que je cherchais sans même savoir son nom mais dont la sagesse parmi les fidèles commençait à être proclamée. Je m'y suis rendu dans le petit camion qui ravitaillait, deux fois par semaine, cette population isolée.

Le vent par rafales poussait d'invisibles obstacles et soulevait un brouillard de poussière sous un soleil de fer rouge qui me cuisait les joues.

- Salam alekoum!

- Alekoum salam!

Ici, on se saluait en se croisant. Les passants lançaient sur moi des regards discrets mais curieux.

Je me promenais en quête d'une inspiration. Comment découvrirais-je l'homme que je cherchais? Comment demander? Irai-je à la mosquée interroger le muezzin? Je voulais éviter d'ébruiter la raison de ma présence. J'attendais un événement, une occasion.

- Salam alekoum! avais-je lancé alors que j'allais croiser un homme sur la route.

- Alekoum salam, répondit-il en traînant sur la dernière syllabe comme pour arrêter ma marche. Je m'étais arrêté. Nous demeurâmes face à face, immobile et silencieux. Sa longue Kurta encore assez blanche le couvrait jusqu'aux genoux. Un turban coiffait son crâne. Sa barbe noire cachait la plus grande partie de son visage gratté par le vent et le sable comme un rocher millénaire; de la terre s'accumulait dans ses rides. Je ne voyais vraiment que ses grands yeux noirs brillants, et leurs longs cils nonchalants qui m'assuraient qu'il était vivant.

- Que cherches-tu ici? me demanda-t-il dans un anglais de petite école.

Je ne me sentais ni l'envie, ni la force de répondre à l'interrogatoire dont on afflige les étrangers, ou d'entretenir une conversation qui me demanderait de sortir de mon univers et de l'impression d'irréel que m'offrait ce lieu.

- Je regarde les arbres, les hommes, les fourmis et le ciel, et j'écoute ce que je vois.

Il rit, je souris.

- Que te disent-ils?

- La patience... la paix, l'action... et le temps dis-je très lentement.

- La joie est sur toi! s'exclama-t-il.

- Quelle te caresse aussi.

- In cha Allâh (Qu'il plaise à Dieu) dit-il en traînant sur la dernière syllabe et en ouvrant les mains devant lui comme pour accueillir son souhait.

Il me dévisagea. J'acceptais cette interrogation muette. Puis il me posa quand même les "dix questions". D'où viens-tu? Où vas-tu? Restes-tu? Es-tu déjà venu? Que penses-tu de notre pays? Pourquoi voyages-tu? Avec qui? Pourquoi es-tu venu ici? Où es-tu allé déjà? Quand, pourquoi, où, combien de temps?

- Je suis toujours pour toujours où je suis, jusqu'à ce que j'aille ailleurs voir et faire la même chose, autrement. C'est partout le même monde, presque les mêmes hommes, les mêmes questions, les mêmes ignorances. C'est toujours avec moi que je suis, et c'est pour cette rencontre avec toi que je suis venu.

- Allalou Akbar! (Allâh est grand).

J'enchaînai, comme dans la prière:

- La ilâha illah-lâh. (Il n'y a de Dieu que Dieu)

Il écarquilla ses grands yeux.

- Es-tu musulman?

- S'il n'y a qu'un Dieu, je suis musulman aussi.

J'avais insisté sur aussi.

- Mais... connais-tu Mahomet, le prophète? insista-t-il.

- Je connais les prophètes, dis-je en feignant un ton de savant.

- Dans ce village habite un Cheikh, que Dieu le bénisse, qui enseigne la foi. Viens avec moi, je te conduirai chez lui.

La chance s'ouvrait-elle à mon dessein? Cet homme me conduirait-il chez celui que je cherchais? Je n'en doutais pas. J'acquiesçai. Il se présenta: Abdoul Azis.

Nous marchâmes en silence l'un derrière l'autre dans un dédale de ruelles pierreuses, étroites et quasi désertes. Nous foulions des éclats de pots et traversions des nuages de fumées montant autour de feux de détritus. Nous longions, en les rasant pour en prendre l'ombre, des murs de terre percées de portes basses et carrées. Mon guide s'arrêta devant la seule de la ville qui fût ouverte.

- C'est ici, dit-il avec respect, avant d'avancer dans une cours intérieure étonnamment paisible que quelques arbres baignaient d'une ombre protectrice. Au fond, je découvris une maison basse de briques brunes dont la porte était ouverte. Abdoul appela:

- Cheikh Assam! Cheikh Assam!

J'étais arrivé.

Il n'attendit pas de réponse pour entrer, il se déchaussa et m'invita à le suivre. Nous entrions dans une tanière. Nous fûmes immédiatement dans la nuit. Je ne voyais rien, pas même la kurta blanche de mon guide. Pendant un instant j'eus l'impression d'être seul, seul au monde. Mes yeux ne s'habituaient pas assez vite au changement de clarté. J'avançai d'abord à tâtons avant de me souvenir qu'avec un peu de confiance, si on se laisse porter par lui, le corps sent les choses lorsque les yeux ne voient pas. Au bout de la salle, un homme assis ranimait la braise d'un foyer creusé à même le sol en terre battue. Il portait un turban et une robe blanche. Une bougie était placée à coté de lui. Il l'allumait. Je me suis installé sur un tapis posé sur un autre tapis. Peu à peu je pus distinguer la longue barbe grise de celui que j'étais venu trouver, puis les contours de son visage, anguleux, sévère. Il n'avait pas de moustache. Ses yeux ne m'apparaissaient que dans des éclairs lorsqu'il tournait un peu la tête et que les petites flammes du feu s'y reflétaient. Pourquoi ce feu dans ce climat torride? Pourquoi ces volets clos en plein jour?

Abdoul et cheikh Assam se parlèrent d'abord très calmement en Ourdou, puis demeurèrent silencieux. Longtemps. Je savais qu'ils m'examinaient, autrement que par le regard. Consciemment, je rassemblai mes forces pour les dissoudre. Je fis l'effort de cesser de percevoir, de cesser d'analyser, de cesser de penser. Je me fis plus paisible, plus immobile intérieurement, moins attentif à moi-même, comme absent, pourtant lucide, vigilant; je réduisis ma présence.

Le Cheikh bougea et se racla la gorge comme pour me prévenir qu'il allait parler. Il me posa quelques-une des dix questions. Puis, il me demanda dans un chuchotement, dans un anglais parfait:

- Quelle est ta religion?

Il avait une voix douce, presque suave, pourtant plutôt aiguë, mais sans force, comme s'il se parlait à lui-même.

- En Inde je suis hindou, ici je suis musulman, ailleurs je suis parfois juif, chrétien ou bouddhiste. J'écoute, partout ce que l'on dit de Dieu.

- Allalou Akbar. Allâh, qu'Il soit exalté, est le seul Dieu. Cela veut dire le tout incluant est le plus grand.

- C'est une formule mathématique!

- Beaucoup plus que cela. Allâh est plus grand que l'addition de tout, et beaucoup plus petit que chaque fraction du tout. Car plus grand n'est pas une quantité mais une qualité. Quelle est la religion de ton père insista-t-il?

Je n'avais pas envie de répondre à cette question.

- Si la religion se transmettait avec la naissance, on n'aurait pas besoin de l'étudier, ni de se parfaire, et personne ne pourrait se convertir.

Il hochait la tête imperceptiblement, longtemps après que j'eus achevé ma remarque.

- Dieu comme héritage commence par être la langue de ton père, m'expliqua-t-il d'une voix douce et patiente, mais certainement, on peut changer de religion.

Il ne me demanda rien pendant quelque temps. Je questionnai:

- Ne faut-il pas dépasser la religion?

- Pour dépasser une chose, il faut d'abord la connaître. Nombreux sont les chemins de la vérité. Toutes les religions révèlent la vérité.

Il s'exprimait avec emphase dans des certitudes qu'il montrait solides mais qui me paraissaient suspectes, par principe.

- Mais où la cachent-elles, dis-je.

Il ne répondit pas tout de suite, il me regarda comme s'il allait trouver une réponse sur moi.

- Là où tu peux apprendre à la trouver.

Je ne compris pas qu'il parlait de la découvrir en soi. J'insistai, non tant pour démonter quelque chose, que pour essayer d'éviter d'établir entre nous un rapport de catéchisme.

- Lorsqu'on ne trouve pas la vérité, on ne reçoit que l'ordre d'obéir. C'est avilissant. Quel Dieu peut-on connaître dans l'obéissance aveugle? L'homme qui aime Dieu ne doit-il pas répandre la vérité que Dieu lui a montré, l'offrir, comme s'il l'offrait à Dieu.

Je citai un vers de din 'Attâr:

"Pour ton âme demande au Seigneur la connaissance afin que tu répandes pour Lui tout ce qu'il te donne.

Le cheikh goûta cette évocation.

- La connaissance est exigeante, on ne doit pas la donner, mais seulement en montrer la voie à ceux qui la cherchent. Certains ont besoin d'espoir et de devoir.

Il parlait anglais avec application, en roulant les r plus qu'il ne faut; sa voix, bien qu'aigrelette contenait une force de volonté puissante, de la patience et de la précision. Mais ses longs silences, nombreux, étaient plus forts encore que les mots qu'il prononçait. Je repris:

- Certains hommes ne savent pas même questionner, on leur suggère ou leur ordonne de croire; cela n'a pas de sens. On ne peut croire malgré soi; nul ne peut forcer la foi, et une religion est hypocrite qui se contenterait d'une foi d'apparence. Au nom d'un nécessaire ordre collectif, les docteurs des dogmes se sont appropriés Dieu et le Bien, et privent l'individu de la vérité ou de la connaissance qui sont essentielles à sa liberté.

- Que crois-tu que contiennent ces vérités?

- Au-delà de la loi, il y des directions qui mènent l'homme et son âme vers l'absolu.

Il approuva.

- Ici on ne s'occupe que de l'âme, ajouta-t-il. La seule guerre sainte est une guerre contre soi-même, personne d'autre. Que cherches-tu?

- Dieu, directement... La présence... Et la connaissance de la mort, dis-je en essayant de faire semblant de ne pas hésiter.

- Que sais-tu de la mort?

Je fus surpris par cette si simple question. On ne sait rien sur la mort que des théories; on la croit inconnaissable.

- Je ne connais la mort que par ce qui meure, dis-je enfin honnête.

- Tu ne connais donc que le temps, répondit-il sur le ton du médecin qui fait un examen du corps.

- La connaissez-vous?

La conversation se déroulait lentement. Quelques mots étaient jetés dans le silence et la ténèbres. Dans cette lenteur, tout était possible. Même changer. Je me sentais déjà un peu dépassé.

- Depuis des millénaires, les sages ont percé son secret, se contenta-t-il de répliquer tout en balançant sa tête.

- Puis-je le connaître, dis-je trop vite.

Il réfléchit longuement.

- Cela dépend de ce que signifie connaître, finit-il par avancer prudemment.

- Pourquoi la mort est-elle un secret? demandais-je pour éviter sa question.

- Parce que la vie ne veut pas la connaître. Les hommes en ont peur et la fuient; la mort est mystérieuse et injuste pour la vie qui ne se comprend pas. Telle est la nature du secret: la mort ne se cache pas, l'homme se dissimule.

"Cette connaissance n'est pas facile à porter. Si tu ignores que tu possèdes un trésor, tu ne crains pas les brigands. Mais si quelqu'un viens te dire que cet objet, auquel tu ne prêtais guère attention, est un trésor, alors tu le caches, tu t'inquiètes, ou bien, pour vaincre l'inquiétude, tu te détaches de lui, tu penses à lui comme s'il ne t'appartenait pas de toute façon... L'homme est son propre trésor, il prend la mort pour un brigand, et il est inquiet.

- Acceptez-vous de me parler de la mort?

- C'est un très simple secret, c'est un long chemin. Combien de temps comptes-tu rester ici?

- Le temps qu'il faudra... Le temps... de mon permis de séjour.

Je ne savais pas à quoi je m'engageais. Cet homme m'inspirait confiance. C'est pour cette rencontre, que j'avais entrepris ce long voyage. Il poursuivit:

- Qui t'a envoyé vers moi?

- Dieu sur toute chose n'est-il pas tout puissant.

Il ne dit rien pendant un long moment.

- Qui connaît la mort n'a plus peur de rien, sauf de lui-même... et de cela il ne peut pas se cacher, ni fuir.

"D'abord il te faudra du courage; du courage pour cesser de fuir, ensuite tu n'en auras plus besoin, Allâh t'aidera... s'il Lui plaît de t'aider. C'est Lui le chercheur. Dieu guide vers sa lumière qui Il veut . C'est Lui le Guide spirituel de l'univers.

Il m'annonça qu'il me recevrait tous les deux jours, un peu avant le coucher du soleil, et après la prière du soir, puis il me renvoya. C'est ainsi que je reçus la parole de ce pîr pendant plusieurs mois.

Je logeais chez un habitant dont on m'avait dit au marché, qu'il avait une chambre inoccupée. C'était une pièce aux murs bombés au bout d'une maison de pierres et de planche, dont le sol en terre durcie n'était pas plat non-plus. Elle s'ouvrait sur une cours intérieure protégée par des murets de cailloux liés par de la terre. Un palais de simplicité et de paix. Je prenais mes repas avec le propriétaire et ses enfants, en silence car nous n'avions aucune langue commune. Sa femme nous servait. Nous étions assis sur des tapis dans la plus grande pièce juste à côté de la cuisine. Elle officiait devant un four de boue dans lequel elle introduisait des morceaux de branches et de bouses sèches dont elle conservait la cendre qu'elle utilisait comme poudre à récurer la vaisselle. Des jarres gardaient l'eau et les réserves de grains tandis que des niches dans le mur servaient au rangement des ustensiles.

Une image en couleur de la Mecque vue du ciel présidait sur l'assemblée.

... Deux jours plus tard.

- Salam alekom Cheikh, dis-je en me penchant en avant, la main sur le coeur.

- Alekom salam, répondit Cheikh Assam gravement et calmement. Il me tendit la main, je lui donnais la mienne, il la garda longuement entre ses paumes.

Je m'assis à la même place que la première fois. Il me dit de m'approcher.

-Plus près, plus près.

J'étais à moins d'un mètre de lui.

Nous demeurâmes longuement silencieux. Puis il dit:

- Tu peux tout connaître par toi-même, en t'interrogeant longtemps, immobile à l'extérieur comme à l'intérieur, ou en interrogeant Dieu, ou en priant, ou en ne priant pas. Tu peux ainsi connaître toutes choses, et la mort aussi. Les sages nous ont transmis leurs méthodes de recherche et ils ont décrit pour nous les fruits que produisent ces méthodes. Lorsque nous lisons ce qu'ils ont écrit, ou ce que d'autres ont écrit sur eux, nous ne cueillons de leur méthode que la description d'un chemin et son but, mais nous ne connaissons pas le fruit. Nous chercherons le fruit.

Il parlait aussi lentement que lors de notre première rencontre, laissant de l'espace entre les mots et les phrases. Il se tut un moment. Je risquais une question:

- Y a-t-il vraiment un Dieu?

Il tiqua, comme si ma question était stupide ou plutôt grossière. En vérité j'avais voulu évaluer le maître à la qualité de sa réponse. J'étais satisfait par ce silence presque abrasif. Il poursuivit:

- Que nous apprennent les religions sur la nature de Dieu, sur l'Homme et la Création? Toutes donnent à ces questions presque les mêmes réponses, chacune grâce à ses prophètes, dans ses caractères, ses métaphores, son langage.

Il emprunta un ton plus personnel.

- On dit qu'un principe est créateur. Tout en est issue: la création et les créatures, le tangible et l'intangible, l'Homme et l'Ame. On dit d'abord de ce principe qu'on ne peut rien dire de lui. On peut le connaître, on ne peut pas le décrire, et l'on éprouve de la difficulté à parler de lui. On dit pourtant qu'il est le Potentiel, le Permanent, le tout, l'Un, l'Ineffable, le Seigneur. On dit Dieu, l'Esprit, l'âme. C'est le Pîr, le Guide spirituel de l'univers.

Il se tut longuement, puis ajouta:

- Va, regarde en toi ce que tu peux trouver qui ressemble à cela.

Et il me renvoya. Je m'étais attendu à un long discours, comme ceux de rabbi Isaac. Notre rencontre n'avait pas durée une demi-heure. Et j'avais maintenant deux jours à passer dans ce désert de montagne.

Je parcourais les rues du village en me répétant ce que le maître m'avait dit, cherchant Dieu en tout, le tout en chaque chose, traquant l'immuable, tâchant de sentir l'ineffable. Je ne trouvais pas grand chose, seulement ce que je souhaitais trouver, rien de permanent, quelques impressions vagues, évanescentes, désirées! je ne trouvais que moi. Fallait-il pratiquer les méditations que lama Shérab m'avait enseignées? Je rentrai dans ma chambre, et m'obligeai à ne rien faire, ni bouger, ni penser; je cherchai en moi un au-delà du dicible, éternellement potentiel, j'observai, autant que cela se peut, une sorte de vide mais qui était encore ma quête du vide.

...

J'étais assis à ma place devenue habituelle, j'avais fait les salutations d'usages. Cheikh Assam avait encore gardé ma main dans la sienne, puis pendant longtemps, nous n'avons pas échangé un seul mot. Par le silence, Cheikh Assam m'obligeait à l'imiter aussi impérativement que s'il m'en eût donné l'ordre. J'apprenais quelque chose sans pouvoir dire ce que ce pouvait être. Je crois que, en quelque sorte, il m'inspirait sa connaissance. Enfin, il dit:

- Ce n'est pas le créateur qu'il faut haïr, c'est la créature. Il faut aimer Dieu. Allalou Akbar, Dieu est plus grand, tout est inclus en Lui. Tout. Il est le tout-incluant, le plus grand. Va, cherche cela en toi.

Et il me fit signe de partir.

Le soir, la nuit, pendant la journée j'éprouvais le monde aux propositions du maître et m'observais en elles. Je regardais ce qui changeait du monde et en moi à travers elles. Aimer Dieu était aimer le plus grand, un plus grand inaccessible, impensable. Sans doute fallait-il le ressentir. Par la pensée, je faisais une poche et j'y plaçai tout ce que j'étais, puis je me plaçai à l'extérieur. Qu'était alors cette impression qui naissait en moi d'un au-delà du tout?... J'y demeurais.

...

Le feu était allumé; parfois avant un moment de silence, Cheikh Assam jouait à remuer les braises. On n'avait pas ici découvert la cheminée. Un trou entre le mur et le toit servait à évacuer la fumée, mais avant qu'elle n'en trouve le chemin, elle faisait, elle aussi, son détour initiatique et me suffoquait un peu.

- L'absolu est tout. Allâh est grand. Allâh est plus grand. Le tout de l'absolu est le plus grand, plus grand que l'addition de tout. Plus grand que la quantité, il y a la qualité; le plus d'Allâh est un plus qualitatif au-delà de toute qualité, qui appelle en chaque fidèle un changement qualitatif. Ce plus est la révélation elle-même, la révélation de la qualité ultime, au-delà de toute description, au-delà de toute qualité, au-delà du monde et de ce qui fait le monde. Tu dois chercher ce mode sans qualité.

"Le Dieu que tu peux connaître est aussi impeccable que toi dans l'instant où tu l'appelles, conclut-il. Il murmura ensuite quelques mots en ouvrant les mains devant lui.

Je cherchais un plus qualitatif dans la privation de toute qualité. La transcendance est une soustraction et non une aspiration. Le monde existe en moi avec mes propres limites. Lorsque je me définis, je me limite. L'infini est ce plus que soi sans qualité. Allâh est plus grand que la somme de tout. Infini, il est sans qualité.

Je cherchais un regard sans qualité, sans a priori sur le monde, ni jugement. Sans choix. Une indécision sans sujet ni objet, qui révélerait l'indéterminé qui précède toute qualité... toute qualification. Je tâchais de m'y suspendre.

...

- Lâ ilâha Illal-lâh. Il n'y a aucun de Dieu, que Dieu.

Il répéta la formule de nombreuses fois, très lentement. En arabe comme en anglais, il la brisait, en deux temps distincts.

"Lâ ilâha. Illal-lâh. Non, aucun Dieu. Que Dieu. Aucun Dieu. Que Dieu. Que Dieu.

Il ajouta:

"Il est vivant, immuable, unique, infini, transcendant toute limite.

Il demeura silencieux pendant longtemps avant de me renvoyer.

Immuable, quel mot vertigineux! Que pouvais-je trouver d'immuable en moi? Qu'est-ce qu'un je au-delà du temps, du contraste, de la conscience du partiel et du spécifique; de l'identité? Un plan général, au-delà de tout. Unique, donc central, unifiant. Infini, sans limite, sans mouvement. Illal-lâh, Que Dieu! avait répété Cheikh Assam en appuyant sur chacun des mots comme s'il souhaitait que j'entendisse quelque chose qu'il ne voulait pas dire autrement. Me suggérait-il d'abandonner tout autre rapport au monde et à moi-même que ceux que cette série d'adjectifs suggéraient et d'entrer dans le monde de Dieu avec lui; que Dieu! Il n'y a pas d'autre réalité que Dieu. Ou y en a-t-il? Non, Que Dieu!. Vivant et immuable offraient une contradiction insoluble, ou alors proposaient un mode de vie, un mode de relation: Que Dieu encore. Je tâchais de demeurer dans cette attitude, et même d'y agir. Qu'était ce Dieu? Une sacralisation intensive?

Le village était propice au mode d'existence contemplatif; austère comme un cloître, rien n'y était agressif. Ni les hommes ni le choses n'adhéraient. Les images qu'il offrait de lui-même semblaient brumeuses, comme un peu liquides dans le flou de l'air chaud. Ses habitants parlaient fort peu entre-eux et s'ils parlaient, ils chuchotaient. On se saluait en se croisant, on s'arrêtait rarement. Souvent les rues étaient désertes. Le silence privait la réalité de toute convention, ainsi elle était plus vide, moins solide. Le silence ici s'élevait comme une prière et il protégeait plus sûrement qu'une muraille.

C'est à ce moment que je décidai d'adopter le costume local. Dans ma nouvelle robe blanche, j'essayais de me dissoudre dans la poussière des chemins rocailleux et des maisons de glaise.

...

Je m'étais déchaussé puis assis tout proche. Ce jour-là c'est moi qui garda sa main. Nous demeurâmes longtemps sans rien dire.

- YHVH est l'être nécessaire et potentiel. Regarde en toi ce qui correspond à cela, me dit Cheikh Assam, il est à la fois vivant, immuable, nécessaire et potentiel.

Longuement, silencieusement, il considéra avec moi ce qu'il venait de dire, puis il me congédia.

Nécessaire, il n'y en a pas d'autre; potentiel, Il est toute chose; potentiel, Il est sans fin, l'infini des activités possibles; nécessaire Il est toute pensée; potentiel, Il rassemble tout en Lui; nécessaire, toute chose en émerge; potentiel, Il est avant, pendant et après tout ce qui se manifeste, donc au-delà du manifeste; nécessaire, Il existe en lui-même. Vivant et immuable, vivant mais immuable.

Cheikh Assam introduisait la religion racine de l'Islam dans son enseignement, cela n'avait pas manqué de me surprendre, mais aussi de me plaire. Rabbi Isaac n'était pas très loin...

Je n'avais personne à qui parler, mais je ne souffrais pas trop de la solitude. Grâce au silence, j'étais plus concentré sur les regards et les recherches que mon pîr me prescrivait de pratiquer. Peu à peu, ils m'habitèrent. La méthode et le silence étaient efficaces: j'avais l'impression continue de ne pas pénétrer le monde mais seulement de glisser dessus.

...

- Il n'y a qu'un seul être. Rien n'est en dehors de lui. Cet être est Brahman, disent les upanishads, Cela, le Soi sans qualité de chaque chose. Il est éternel et pur, incréé et absolu. Existant en soi.

Va, cherche en toi ce qui correspond à cela.

Je liais vivant et immuable à sans qualité et pur. C'est dans un rapport impersonnel avec la création que je cherchais Brahman. Ce qui n'a pas de qualité est infini. Ainsi qu'indescriptible. Le monde sans description s'ouvrait devant moi et m'échappait pourtant.

Le monde devenait beaucoup plus large, et moi beaucoup moins présent à mesure que je domptais le silence.

- Quel est la religion de ton père? m'avait demandé le cheikh lors de notre première conversation. J'avais refusé de lui répondre, je n'avais pas voulu choisir. Ne sachant pas dans quelle voie traiter ma question, le pîr n'avait sans doute pas choisi non plus, il m'enseignait l'hindouisme après l'islam et le judaïsme...

...

![]() Souad Massi : Raoui

Souad Massi : Raoui![]() Serge Reggiani : Le Zouave Du Pont De L’Alma

Serge Reggiani : Le Zouave Du Pont De L’Alma![]() Gesky : Abd El-Kader

Gesky : Abd El-Kader![]() Tramel : Qu’est-ce que t’attends pour aller aux colonies ?

Tramel : Qu’est-ce que t’attends pour aller aux colonies ?

Née 1988, Warsan Shire vit à Londres, où elle est arrivée à l'âge de 1 an. Poète, écrivain, éditrice, enseignante. Elle a publié :

Née 1988, Warsan Shire vit à Londres, où elle est arrivée à l'âge de 1 an. Poète, écrivain, éditrice, enseignante. Elle a publié :