6 septembre 1914. Les avant-gardes allemandes arrivent à Meaux, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Interrompant trois semaines de retraite, les armées françaises et britanniques font volte-face pour mener la première bataille de la Marne. À l’arrière, la mobilisation industrielle commence. Car la guerre semble devoir durer. Après un mois de conflit, l’armée manque déjà d’artillerie et de munitions. L’état-major réclame 100 000 obus par jour pour ses fameux canons de 75 alors que les ateliers n’en fabriquent que 10 000.

Le 20 septembre, le ministre de la Guerre, le socialiste Alexandre Millerand, organise une réunion à Bordeaux, où le gouvernement s’est réfugié. Y participent des représentants du Comité des forges, la plus puissante organisation patronale française, des membres de l’influente famille Wendel, propriétaire des aciéries de Lorraine, et Louis Renault, fondateur des usines éponymes. Des « groupements industriels régionaux » sont créés. Ils serviront d’intermédiaires entre l’État et l’armée d’un côté, les gros industriels et leurs sous-traitants de l’autre, pour répondre aux commandes. Les grandes entreprises en prennent la direction, comme la Compagnie des forges et aciéries de la marine et d’Homécourt, ou les établissements Schneider (Le Creusot), créés en 1836 et l’un des principaux fournisseurs d’armement français. Ces deux entreprises sont les aïeux de ce qui deviendra beaucoup plus tard Arcelor Mittal et Schneider Electric.

Quant à Louis Renault, il dirige la mobilisation des industriels en région parisienne. Une occasion inespérée alors que la marque au losange connaît de sérieuses difficultés avant la guerre. Côté allemand aussi, on s’organise. Début octobre, une commission destinée à développer des gaz de combat est lancée. Carl Duisberg, le patron de l’entreprise chimique Bayer en prend la tête (voir notre prochain article, publié le 2 septembre).

De grandes épopées industrielles commencent grâce au conflit

En France, cette réorganisation de l’appareil productif porte lentement ses fruits. Entre 1915 et 1917, les usines Renault doublent leur production de camions, et assembleront plus de 2000 chars FT-17, tout en fabriquant 8,5 millions d’obus. D’autres futurs constructeurs automobiles français se lancent à la faveur du conflit, avant même de fabriquer des voitures. La première usine d’André Citroën est construite en 1915 quai de Javel à Paris. Et son premier gros contrat ne concerne pas des voitures, mais des obus. À la fin du conflit, Citroën aura livré plus de 24 millions d’obus. Opportunité similaire pour l’usine sidérurgique des frères Peugeot à Sochaux, qui assemble obus et moteurs d’avions. Elle ne fabriquera sa première voiture qu’en 1921 (Peugeot et Citroën fusionneront en 1976).

C’est aussi en pleine guerre que naît ce qui deviendra le groupe Dassault. Le jeune ingénieur Marcel Bloch – futur Marcel Dassault – doit répondre à sa première commande en 1916 : fabriquer une cinquantaine d’hélices d’avion d’un nouveau modèle, baptisées Éclair, pour équiper les biplans de l’armée de l’air. « De grandes figures comme Louis Renault, ou Ernest Mattern chez Peugeot, s’imposent dans l’histoire de leurs entreprises, et ces industriels, parfois en accord avec l’État, parfois sans son accord, contribuent aussi puissamment à l’effort de guerre qu’à la croissance de leur propre empire industriel », écrivent les historiens Antoine Prost et Jay Winter [1].

Un capitalisme d’intérêt général ?

Ces entreprises, aujourd’hui devenues de grandes multinationales, s’enorgueillissent de leur contribution à « la victoire finale ». « À l’instar de très nombreux industriels, l’entreprise accentue son activité en faveur de l’effort de guerre national », explique Schneider sur son site, assurant être « l’un des grands acteurs de la victoire ». Michelin, qui fournit pneumatiques, masques à gaz, toiles de tente ou avions de combat Bréguet, affiche son « effort de guerre comme soutien patriotique ». Tout comme Renault : « Pendant la première guerre mondiale, l’entreprise fabrique camions, brancards, ambulances, obus, et même les fameux chars FT17 qui apportent une contribution décisive à la victoire finale » [2]. Dassault aviation et la société Safran, dont l’ancêtre, la Société des moteurs Gnôme et Rhône, produit des moteurs pour l’aviation de combat, sont de leur côté partenaires de la mission du centenaire de la Grande guerre.

À l’époque, ces élites économiques « se proclament mobilisées, non dans les tranchées, bien sûr, dont on laisse l’honneur aux glorieux héros, mais depuis le fauteuil de la direction de l’usine, d’un conseil d’administration ou encore d’une chambre consulaire », écrit l’historien François Bouloc, dans sa thèse sur « Les profiteurs de la Grande Guerre » [3]. « Effort de guerre national », « soutien patriotique », « contribution décisive à la victoire »… « Un capitalisme d’intérêt général verrait alors jour, sous l’effet puissant d’un inébranlable consensus patriotique », ironise l’historien.

Le capitalisme s’est-il mis pendant quatre ans en suspens ? Les industriels se sont-ils totalement mobilisés, sans esprit lucratif, au service de la communauté nationale et des hommes qui meurent en masse au front lors d’aberrantes offensives ? « Sollicités serait peut-être un terme plus approprié pour qualifier le type d’implication attendu de la part des industriels produisant pour la défense nationale. C’est en effet avec beaucoup de prévenance que l’État a recours à l’appareil productif privé, n’usant que marginalement du droit de réquisition prévu par la loi, concédant de larges avances pour permettre les immobilisations de capital nécessaires à l’adaptation ou à la création des outils de production. Certes, un contrôle de plus en plus étroit s’installe progressivement, en amont et en aval de la production, mais sans obérer les importants profits de guerre, réalisés grâce à la combinaison d’une forte demande et des hauts prix consentis », explique François Bouloc. À la différence des 7,9 millions d’hommes mobilisés pendant toute la durée de la guerre, pas question pour les élites économiques de risquer le sacrifice ultime.

« On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels »

Le chiffre d’affaires de Renault a ainsi été multiplié par quatre entre 1914 et 1918, passant de 53,9 millions de francs en 1914 à 249 millions de francs en 1919 [4]. Michelin négocie âprement la hausse de ses prix, prétextant de la volatilité des cours du caoutchouc. L’entreprise d’André Citroën réalise de son côté une marge bénéficiaire de l’ordre de 40 % [5] ! De même que Schneider : « Les bénéfices bruts déclarés de Schneider et Cie atteignent un maximum de 40% à la fin et au lendemain de la guerre et permettent de répartir pour les trois exercices de 1918 à 1920 des dividendes représentant le tiers du capital nominal », pointe l’historien Claude Beaud, spécialiste de la multinationale. Avec l’armistice, le groupe acquiert aussi des actifs en Allemagne et dans l’ancien empire austro-hongrois, notamment les établissements Škoda en République tchèque. Associé à la banque d’affaires l’Union bancaire et parisienne (aujourd’hui absorbé par le Crédit du Nord, filiale de la Société Générale), Schneider fonde en 1920 une puissante holding pour gérer ses participations en Europe de l’Est, « l’Union européenne industrielle et financière »… Cela ne s’invente pas !

À l’époque, ces importants profits suscitent débats et mécontentements. « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels », lance Anatole France quatre ans après l’armistice, le 18 juillet 1922, dans une lettre publiée en une de L’Humanité, le quotidien fondé par Jaurès. Dès les premiers mois de guerre, les polémiques surgissent. De la Mer du Nord à Mulhouse, les accusations contre les « profiteurs » de l’arrière se propagent sur le front. En mai 1915, un rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale regrette que le ministre de la Guerre Alexandre Millerand se soit « livré [aux industriels] sans défense le jour où on leur a demandé de fabriquer coûte que coûte ».

Les commandes sont livrées en retard, du matériel est défectueux, nombre d’usines sidérurgiques n’étant pas préparées à fabriquer des armes, et à un tel rendement. Des obus de 75 sont facturés 14 francs au lieu de 10 francs, pointe la Commission des finances. Beau profit quand ils sont fabriqués par millions ! « Le ministère de la guerre est enfin accusé de n’avoir prévu dans les contrats aucune pénalité financière pour retard et inexécutions », écrit Jean-Louis Rizzo, dans sa biographie du socialiste Alexandre Millerand.

Des profits embusqués des deux côtés du Rhin

En juillet 1916, une loi établit une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels réalisés pendant la guerre. Mais l’administration fiscale aura bien du mal à obtenir les documents des entreprises. « La société Michelin ne cessa pas pendant la guerre d’entourer ses résultats comptables du plus grand secret », illustre ainsi Anne Moulin, dans une étude sur l’industrie pneumatique à Clermont-Ferrand [6]. « À la fin de la guerre, avec les réserves et les provisions diverses dont il disposait, ainsi que grâce aux bénéfices des filiales étrangères, Édouard Michelin avait donc à sa disposition un « trésor de guerre » lui laissant une marge de manœuvre considérable », décrit l’historienne, s’appuyant notamment sur le rapport du député radical-socialiste Paul Laffont, rédigé en 1918. Le grand rival de Michelin, les établissements Bergougnan, distribuent, entre 1914 et 1918, 21,6 millions de francs à ses actionnaires… Avant d’être rachetés par Édouard Michelin.

La contribution extraordinaire sur les profits de guerre de 1916 suscitera l’opposition des industriels. « Qu’on parle d’imposer les gains amassés sur les fournitures de guerre et aussitôt, ce prodige qu’est le capitalisme désintéressé s’évanouit, laissant le devant de la scène à la rationalité ordinaire, celle du meilleur écart entre le bénéfice net et le chiffre d’affaires. (…) La comptabilité en partie double prévaut alors, et elle ne comporte en général pas de rubrique « intérêt de la patrie ». La guerre se présente alors pour ce qu’elle est aux yeux des industriels : une conjoncture économique riche de potentialités », commente François Bouloc.

Les profits amassés par l’industrie à la faveur du conflit font débat des deux côtés de la ligne bleue des Vosges. En Allemagne, une commission parlementaire examine aussi à partir de 1916 les gains des entreprises impliquées dans les productions militaires. Les industries coopèrent peu, mais la commission obtient quelques résultats probants. Elle établit que les seize plus grandes entreprises houillères et sidérurgiques allemandes ont multiplié leurs bénéfices par au moins huit entre 1913 et 1917 ! Près de trois-quarts du chiffre d’affaires de Bayer, qui produit notamment le tristement célèbre gaz moutarde, vient de ses productions de guerre. L’Allemagne aussi voit des épopées industrielles naître à la faveur du conflit : le futur constructeur automobile BMW se lance en 1917 en fabriquant des moteurs pour les avions de combats. Après l’armistice, même si les industriels allemands subissent confiscations et obligations de détruire leurs usines d’armement, les grandes entreprises comme Krupp se sont vite relevées.

Des colonies très profitables

Krupp équipe l’armée allemande en artillerie. C’est l’entreprise qui a mis au point le canon géant la « grosse Bertha ». D’une portée de 120 km, la « grosse Bertha » tirera en 1918 plus de 300 obus sur Paris pour faire craquer psychologiquement la population. Krupp – aujourd’hui fusionné avec Thyssen – a alors plus que doublé ses bénéfices. Ceux-ci passent de 31 millions de marks en 1913-1914 à plus de 79 millions en 1916-1917. Le fabricant d’armes allemand Rheinmetall, fondé en 1899, a lui multiplié ses profits par dix grâce à la guerre : de 1,4 million de marks à plus de 15 millions [7].« Celui qui réalise des performances exceptionnelles dans des circonstances exceptionnelles a le droit à une rémunération exceptionnelle », justifie alors le directeur du groupement de l’industrie allemande de l’acier et du fer, Jakob Reichert. Il ne parle évidemment pas de ce qu’endurent les fantassins dans la boue et la mitraille des tranchées… « Pour ces grandes entreprises, la guerre s’est révélée être quelque chose d’indiscutablement très profitable », analyse l’historien allemand Hans-Ulrich Wehler.

L’économie de guerre et les profits qu’elle génère se globalisent. Au Royaume-Uni, la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell (fondée en 1907) grandit également à la faveur du conflit. Elle approvisionne en essence le Corps expéditionnaire britannique envoyé sur le continent (600 000 soldats en 1916). Shell fournit aussi 80 % du TNT utilisé par l’armée. Tout en continuant à prospecter du pétrole dans des zones à l’abri du conflit, comme le Venezuela, le Mexique ou la Malaisie. À la fin des années 1920, Shell devient la première compagnie pétrolière mondiale. Car les matières premières jouent un rôle crucial.

Dans les mines du Katanga au Congo belge (la République démocratique du Congo aujourd’hui), la production de cuivre s’intensifie. « Les obus britanniques et américains à Passendale, Ypres, Verdun et dans la Somme avaient des douilles en laiton composé à 75% de cuivre katangais. Les pièces de leurs canons étaient faites en cuivre pur durci. Les balles de leurs fusils avaient quant à elles des douilles en cuivre blanc avec une teneur en cuivre de 80%. Les torpilles et les instruments de marine étaient fabriqués en cuivre, en bronze et en laiton », raconte le journaliste belge David Van Reybrook [8]. Plusieurs cultures sont rendues obligatoires, comme le coton pour les uniformes. Résultat : « En pleine guerre, les exportation coloniales passèrent de 52 millions de francs belges en 1914 à 164 millions en 1917. » Pour le plus grand bonheur des actionnaires de l’Union minière du Katanga, dont la banque Société générale de Belgique, aujourd’hui intégrée dans Suez (GDF Suez et Suez Environnement).

L’hyperproductivité, un devoir patriotique

Toute l’industrie ne profite pas au même niveau de la Grande Guerre. Mais globalement, « le vaisseau du capitalisme français ne se trouve donc pas trop malmené par le typhon qui fait rage sur l’Europe et la France entre 1914 et 1918 », souligne l’historien François Bouloc. « Le premier conflit mondial s’avère en effet être une conjoncture économique favorable doublée d’un moment de mutations sociales et organisationnelles très favorables au capital et, a contrario, défavorables au travail ». Pendant que les industriels arrivent à préserver, voire à augmenter, leurs marges, « les travailleurs sont quant à eux sommés d’oublier l’ennemi de classe pendant le conflit », rappelle l’historien.

Les niveaux de rendement exigés dans les usines sidérurgiques et d’armements imposent des réorganisations. Le taylorisme débarque en France – André Citroën en sera l’un des plus fervents adeptes. Sans que les ouvriers puissent s’y opposer. Car les ouvriers qualifiés – les affectés spéciaux – travaillent dans la menace permanente d’être renvoyés au front. Le discours sur l’Union sacrée, auquel se sont ralliés les syndicats majoritaires, domine. Chacun est sommé de se fondre dans un « esprit de travail », et de laisser pour plus tard ses revendications. « Devenue un devoir patriotique, l’hyperproductivité donnait un argument de poids à la réorganisation taylorienne du travail [...] Le salaire à la tâche, qui indexait directement la paye des ouvriers sur la vitesse et la précision de leur production, fut l’aspect le plus souvent retenu du système de Taylor », décrit l’historienne Laura Lee Downs [9].

Si les grèves se multiplient à partir de 1917, motivées par la hausse des prix ou la revendication du samedi chômé, elles sont principalement menées par les femmes, recrutées en masse pour remplacer les ouvriers partis au front. « Ainsi, ce contre quoi les ouvriers qualifiés avaient lutté pied à pied avant 1914 se trouvait irrémédiablement instauré dans les ateliers, la déconfiture politique de 1914 de l’internationalisme face à la guerre se trouvant par là augmentée d’une défaite sociale » , observe François Bouloc.

Dans l’entre-deux guerres, la question des profits de guerre ne cesse de revenir dans le débat politique. En Italie, où l’on parle de « requins », « le premier programme fasciste – un modèle de démagogie – prévoyait la confiscation de 85% des bénéfices de guerre », rappelle l’historien toulousain Rémy Cazals [10]. En 1938, en France, alors que le second conflit mondial s’approche, une loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre interdit aux sociétés qui travaillent directement pour la défense nationale d’engager, à ce titre, des bénéfices. Le 20 septembre 1939, alors que les armées du 3ème Reich envahissent la Pologne, le député Paul Reynaud déclare à l’Assemblée nationale qu’il n’est pas possible, à l’occasion du conflit qui commence, de « tolérer l’enrichissement scandaleux de la guerre de 14-18 » [11]. La défaite éclair de l’armée française en 1940 coupe court à cette inquiétude. Une autre page se tourne, celle de la collaboration avec le régime nazi, y compris économique. Une collaboration à laquelle nombre de patrons français vont participer sans trop de scrupules. Mais là, c’est une autre histoire.

Ivan du Roy et Rachel Knaebel

Photo : CC Wikimedia, CC Bibliothèque nationale de France (visite du général états-unien Persching dans les ateliers d’obus Citroën du quai de Javel, en 1917).

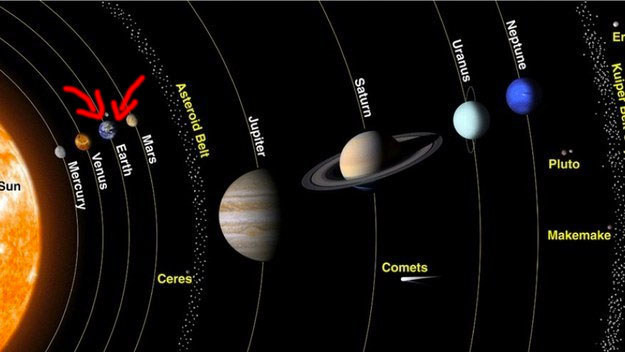

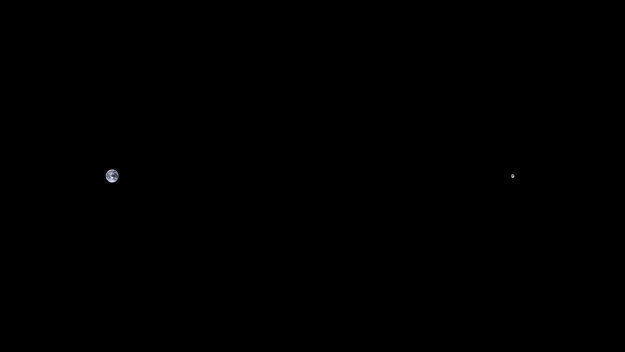

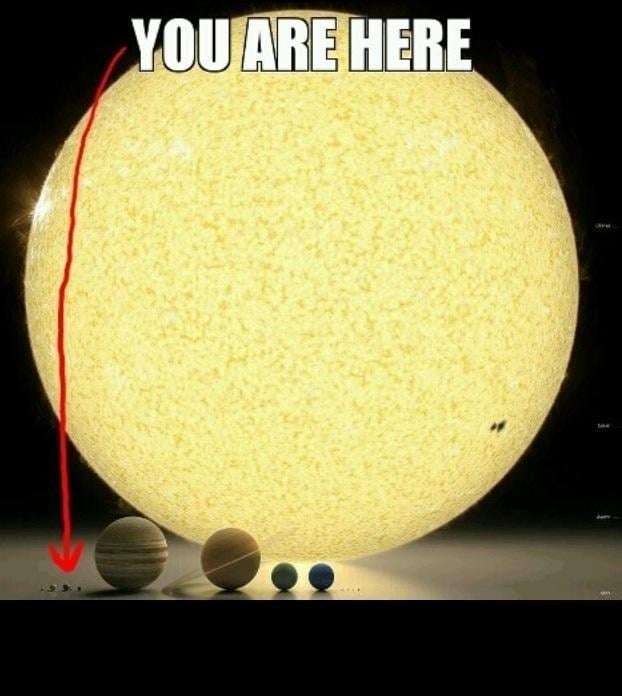

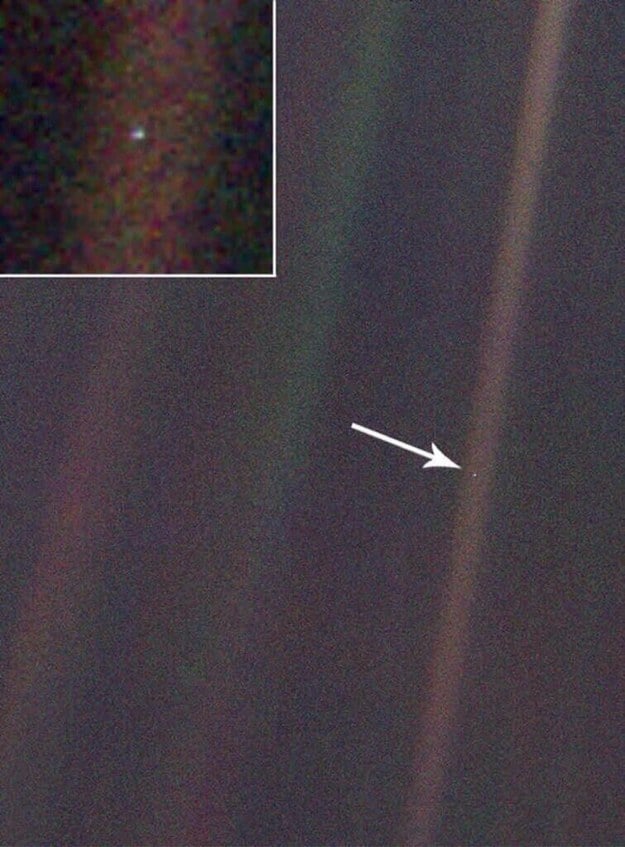

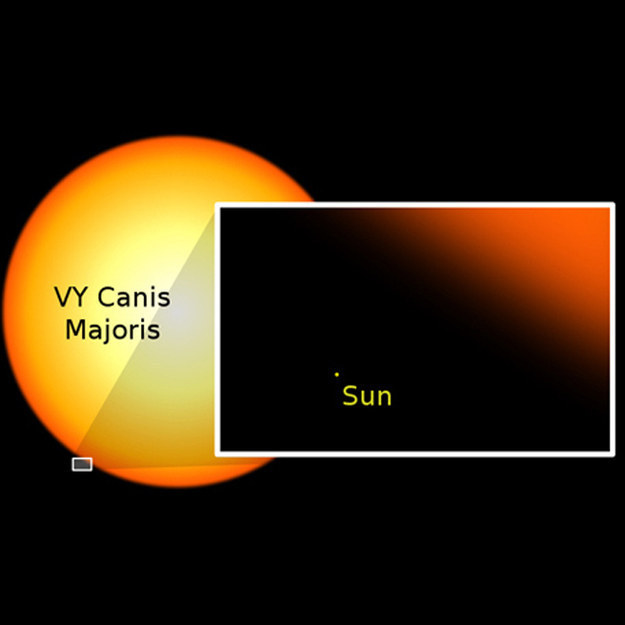

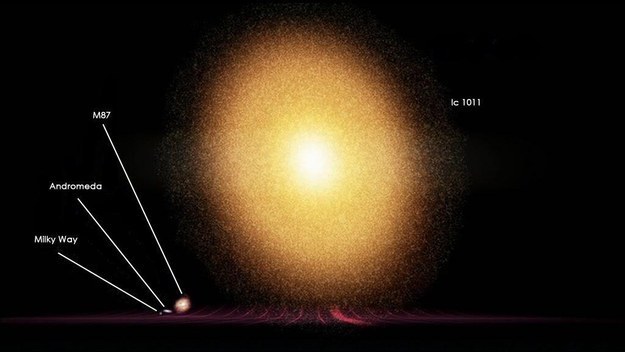

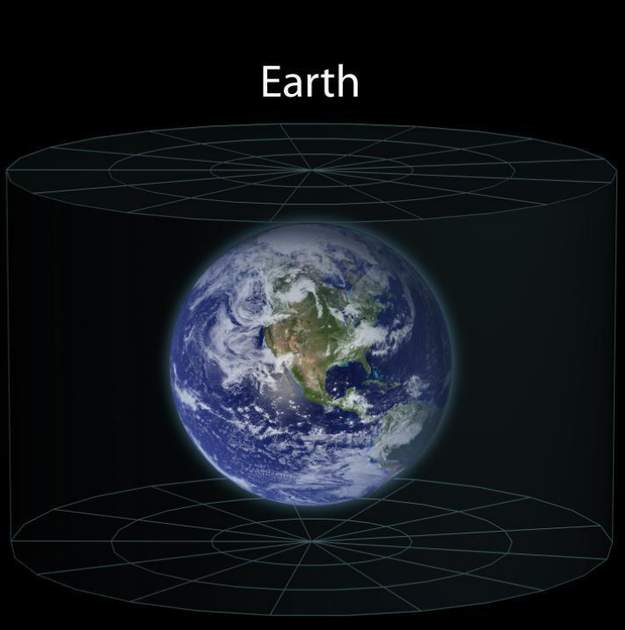

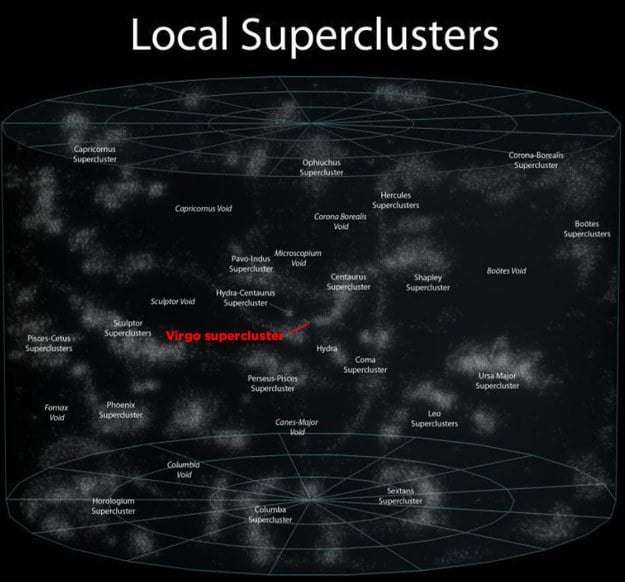

Tous les gens, toutes les choses que vous connaissez, et toutes les choses que vous connaîtrez au cours de votre vie se trouvent sur cette minuscule tête d'épingle.

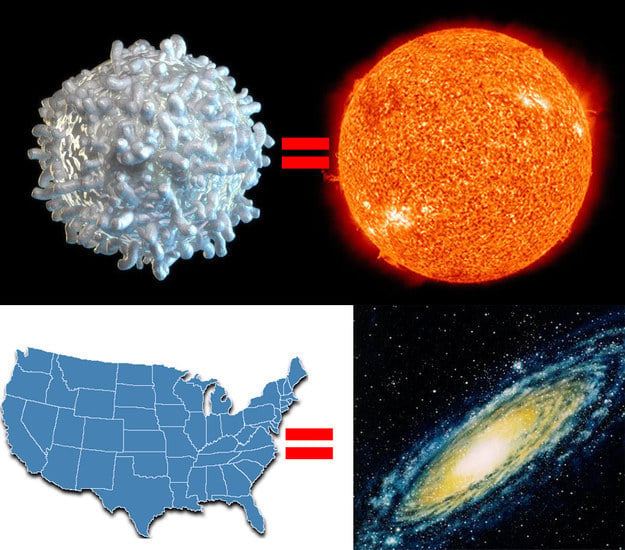

Tous les gens, toutes les choses que vous connaissez, et toutes les choses que vous connaîtrez au cours de votre vie se trouvent sur cette minuscule tête d'épingle.  Le Soleil ne rentre même pas dans cette image...

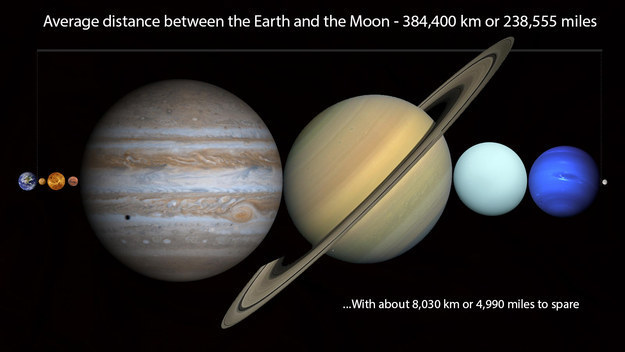

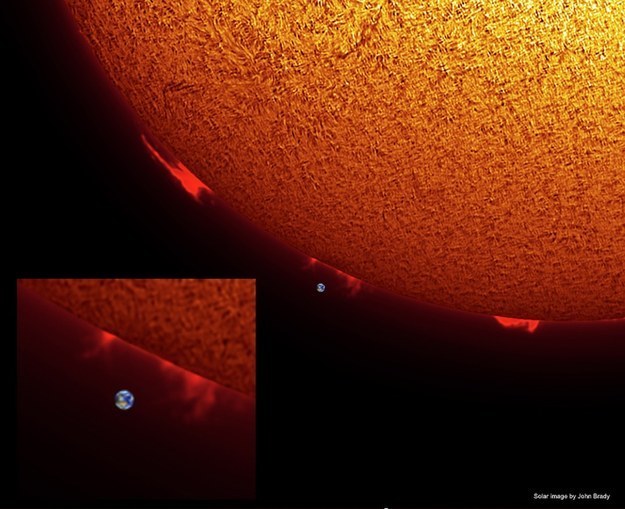

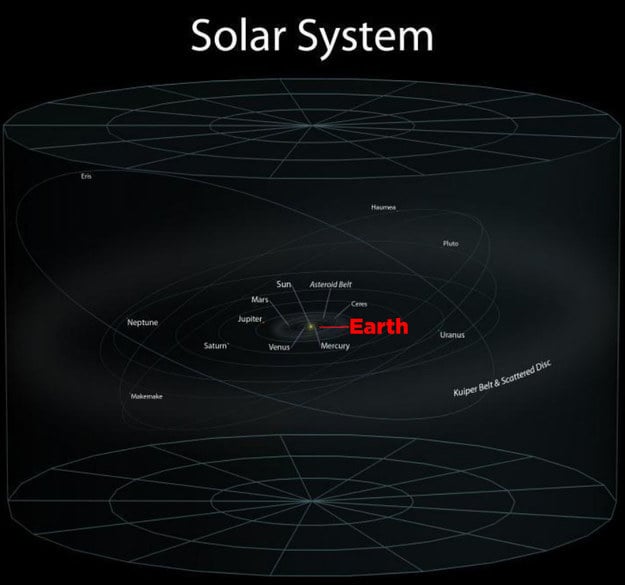

Le Soleil ne rentre même pas dans cette image...

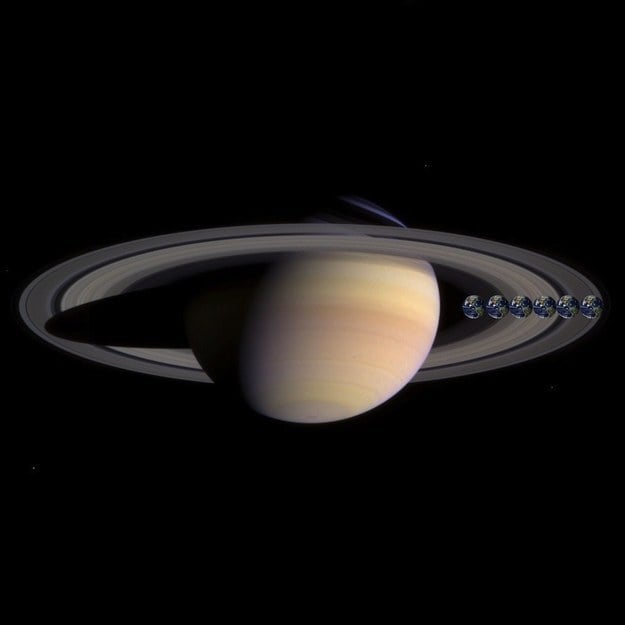

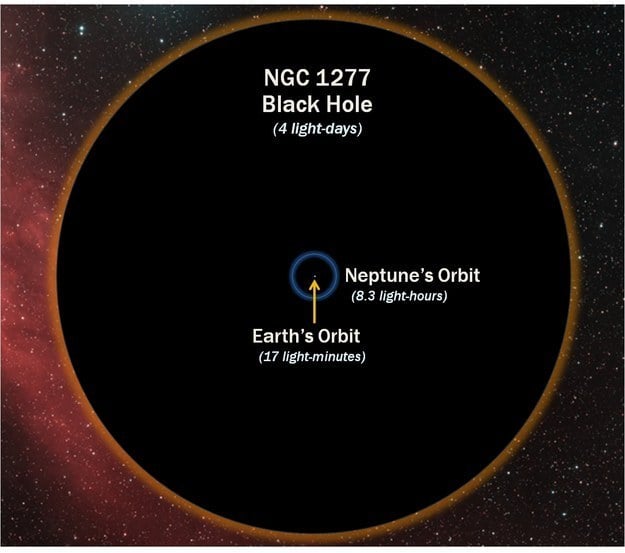

On dirait que notre Soleil est en train de se faire racketter son argent de poche...

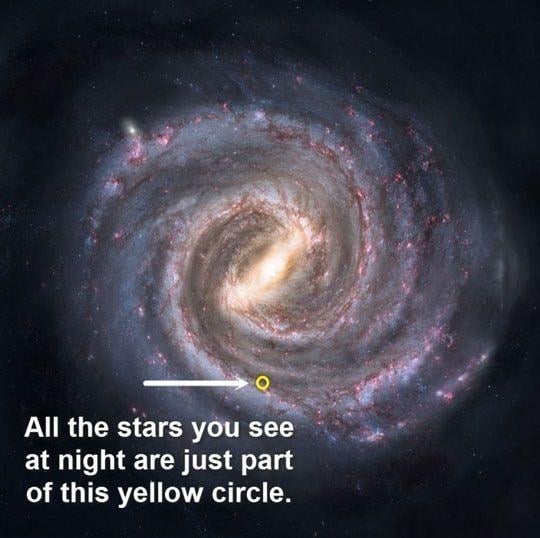

On dirait que notre Soleil est en train de se faire racketter son argent de poche... Et nous dans tout ça, on est où déjà ?

Et nous dans tout ça, on est où déjà ?

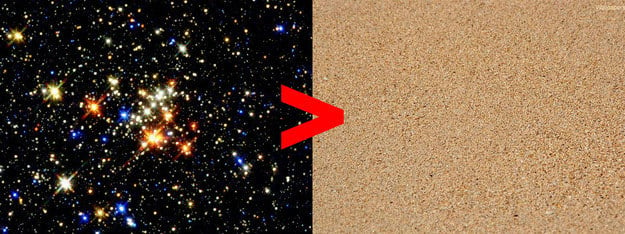

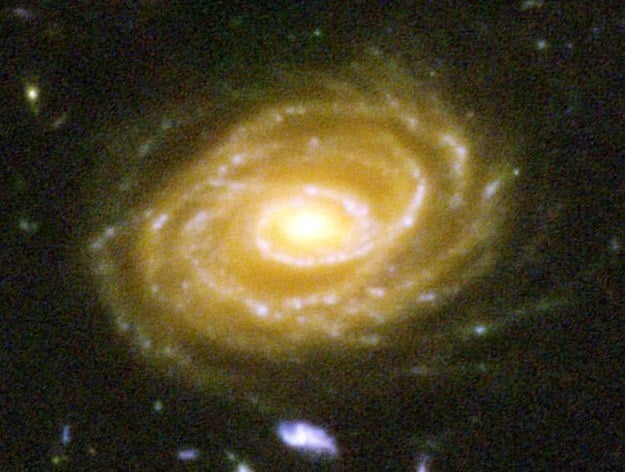

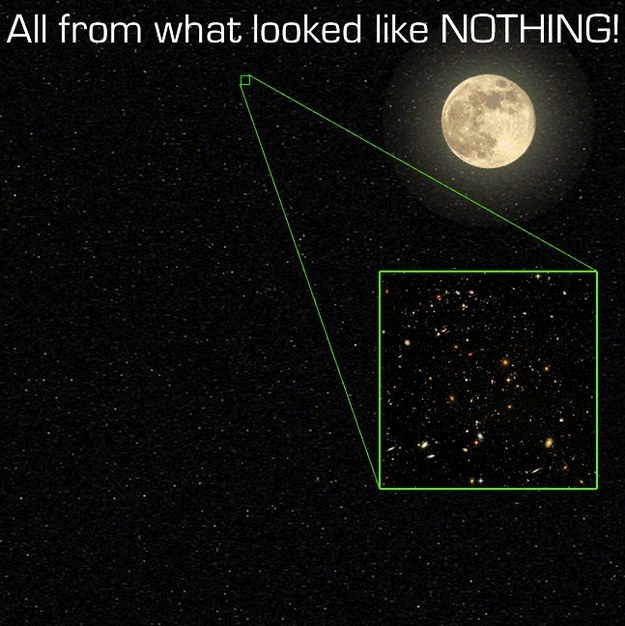

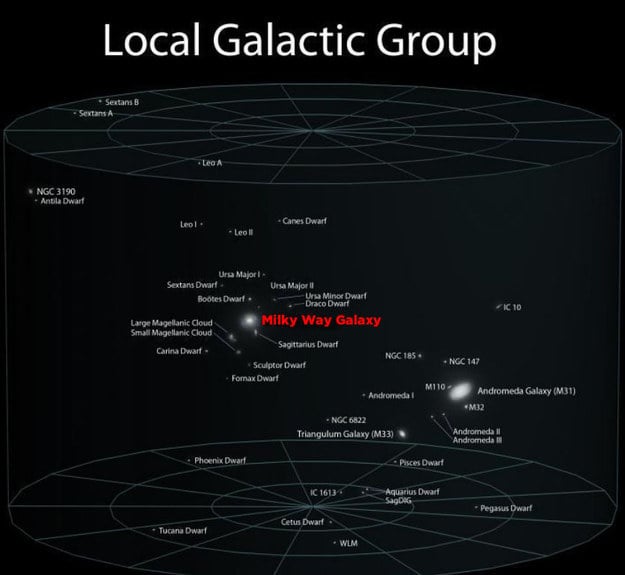

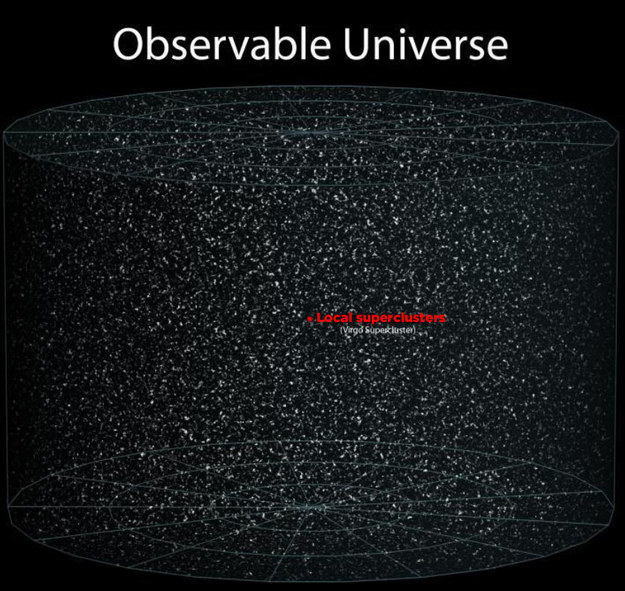

Essayez juste d'IMAGINER tout ce qu'il peut y avoir là dedans. Ça fait peur, hein ?

Essayez juste d'IMAGINER tout ce qu'il peut y avoir là dedans. Ça fait peur, hein ?

Certaines des autres galaxies se sont probablement formées quelques centaines de milliards d'années seulement APRÈS le Big Bang.

Certaines des autres galaxies se sont probablement formées quelques centaines de milliards d'années seulement APRÈS le Big Bang.

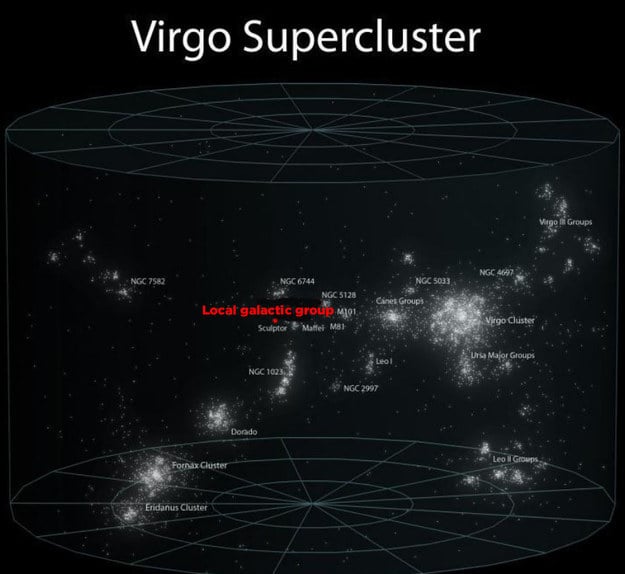

Et quand on recule encore...

Et quand on recule encore...

Perrine Le Querrec

Perrine Le Querrec

La bascule des chevaux

La bascule des chevaux La peau

La peau PMT -- Post Mayotte Trauma

PMT -- Post Mayotte Trauma Stéphane Bernard & compagnie

Stéphane Bernard & compagnie Thierry Roquet & compagnie

Thierry Roquet & compagnie

#

#