par Ana Minski

Article avec photos à lire ici :

http://partage-le.com/2018/08/aux-origines-des-civilisati...

La science est le reflet de la société, et l’archéologie a parfois été utilisée pour alimenter des idéologies totalitaires ou fascistes. Dans Aux origines des civilisations, un documentaire en quatre volets diffusé sur la chaîne de télévision grand public Arte, l’archéologie est mise au service de l’idéologie néolibérale qui domine les cercles privilégiés des sociétés capitalistes contemporaines. Certains diront qu’il n’y a pas de science sans paradigme, que l’objectivité en ce qui concerne notre passé et notre présent est impossible. Pourtant, il y a des faits archéologiques qui permettent, en toute objectivité, de rendre compte de la mystification mise en place par le réalisateur.

Ce documentaire nous propose de plonger dans le passé des civilisations pour en comprendre la formation, la grandeur, et le danger qui les guette toutes : leur disparition. La musique et le montage participent à rendre le discours épique, glorieux, héroïque. Tout le documentaire est une glorification de « l’ascension de l’homme ». Ainsi des archéologues qui montent les degrés des ziggourats ou des échelles, de la flèche filant en ligne droite et qui symbolise le progrès, des couleurs ternes qui caractérisent la grisaille du quotidien des préhistoriques quand, par opposition, le monde moderne apparaît sous des couleurs éclatantes.

Dans le premier volet, nous apprenons que la civilisation ne peut exister sans la ville, que la civilisation est la ville. D’après les scientifiques interrogés par le réalisateur, la ville se fonde sur la sociabilité innée de l’humain, elle fonctionne comme « des cerveaux collectifs qui permettent d’accéder aux points de vues et compétences de milliers d’individus », permet de « mutualiser des connaissances pour participer à quelque chose de plus grand et de plus efficace, quelque chose qu’on ne peut pas réussir seul. » Il semblerait donc que plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons nous spécialiser et plus nous pouvons nous élever ensemble. Le psychologue évolutionniste, Michael Muthukrishna, déclare : « Les élites et les inégalités ne sont pas un mal. Une élite est nécessaire, il faut produire des richesses, mettre des armées sur pieds, faire respecter les lois, distribuer les richesses. C’est dans la ville que se trouvent les richesses et le pouvoir et que vivent les gens. » Et le spectateur contemple l’intellectuel en chemise blanche qui parade dans les rues chatoyantes de Tokyo, heureux de manger des pâtes cuisinées par un grand spécialiste de la speed food. C’est vite oublier que les pâtes qu’il engouffre goulûment et avec grande satisfaction proviennent de champs épuisés par l’exploitation intensive, que le blé a été récolté par une population qui ne vit pas dans les villes et que ces champs sont le cimetière de nombreuses espèces indispensables à la vie terrestre. Cet intellectuel est parfaitement formaté par la civilisation, il s’y promène comme un vampire dans sa propriété. Pourquoi les inégalités qu’elle engendre devraient-elles lui poser problème ? Ce n’est pas lui qui sue dans la petite arrière-cuisine, ce n’est pas lui qui s’éreinte le dos dans les travaux domestiques. Lui, l’intellectuel de la ville, est l’un des grands mutualistes de la pensée, l’un de ceux qui dit s’inspirer des idées de ces autres qui sont socialement en-dessous de lui. Mais en vérité, il ne s’inquiète pas de ce que son vendeur de sushi pense ou rêve, il lui pompe surtout son énergie détruisant ainsi sa capacité à créer un monde meilleur. Parce qu’il a la prétention et le pouvoir de penser à sa place, de parler à sa place, et utilise ce pouvoir pour faire carrière.

D’un point de vue archéologique aucun site ne permet d’affirmer que la ville est née du besoin de sociabilité de l’homme. Pourtant, un site est présenté comme lieu d’origine : Göbekli tepe, en Anatolie. Selon l’archéologue Jens Notroff, Göbekli tepe témoignerait du passage de l’animisme à la religion, du nomadisme à la sédentarisation, de la chasse-cueillette à l’agriculture. Pour paraphraser ce que disent les images et les différents intervenants, les groupes de chasseurs-cueilleurs, las d’errer dans la poussière des plaines, désireux de se libérer de « l’obligation de suivre les troupeaux », mues par un désir inné de se regrouper, se réunirent et dressèrent des pierres qu’ils gravèrent pour symboliser une alliance encore inédite. Jens Notroff n’hésite pas à affirmer que les signes abstraits présents sur les blocs de pierre signifient clairement ce passage de l’animisme à la religiosité, puisque, dit-il, « Les représentations de l’art paléolithique en Espagne et en France se caractérisent essentiellement par la représentation d’animaux. » Cela est pourtant faux, l’art pariétal et mobilier du Paléolithique européen compte davantage de signes abstraits que de représentations figuratives. Se basant sur les représentations anthropomorphes sculptées sur les pierres dressées de Göbekli tepe, il dit également : « J’imagine qu’ils représentaient des ancêtres importants, qu’ils organisaient des grandes fêtes du travail. » Il ignore donc que des représentations monumentales existent également dans l’art paléolithique européen telle que celle du Roc-aux-Sorciers, ou que la composition de Lascaux n’a pu être réalisée sans une coopération importante des préhistoriques. À l’écouter, il semble établi que l’homme de la Préhistoire était animiste et que les chamanes étaient les ancêtres du prêtre. Pourtant, la théorie du chamanisme préhistorique, qui ne prend pas en compte les différences entre le chamane sibérien qui chevauche les esprits et le possédé africain qui est chevauché par les esprits, ne peut en aucun cas définir l’art de la Préhistoire. D’autre part, la continuité entre chamane et prêtre est une pure spéculation. Si toutes les études menées auprès des peuples premiers témoignent en faveur de l’importance qu’accorde l’homme au monde invisible, il est toutefois prudent de ne pas calquer ces modèles aux peuples de la Préhistoire. Il est dangereux qu’une hypothèse présentée comme certitude mette fin à la discussion. Pourquoi serait-il donc impossible d’imaginer que ces hommes de l’âge de pierre pouvaient simplement être émerveillés par la beauté du monde, ou pris d’un goût pour le jeu et les formes ?

Il en est de même pour cette affirmation : la célébration et la création de monuments vont de pair. Rien n’interdit d’imaginer que les grottes, avec leurs somptueux drapés et excentriques, n’aient été le lieu de célébrations spirituelles, sacrées ou profanes. Que l’homme préhistorique n’ait pas éprouvé le besoin de dresser des pierres ne signifie nullement qu’il était dépourvu de spiritualité ou de sociabilité. L’histoire que nous raconte Jens Notroff est une fiction. Elle reprend le mythe de la caverne de Platon, et réduit l’histoire humaine à la vie d’homme : l’enfance, l’adolescence, la maturité, la mort. L’homme de la civilisation prend ses rêves pour des réalités et n’hésite pas à gommer tous les biais pour asséner des « vérités ». Parce que le civilisé, l’homme des villes, n’aime pas l’ignorance, il n’hésite pas à s’affirmer détenteur du savoir et à qualifier les péquenauds, les bouseux, ceux qui refusent le destin urbain de l’humanité, d’ignorants. La prétention de l’homme civilisé est telle qu’il préfère donner son avis sur tout et n’importe quoi plutôt que d’écouter ce que l’Autre pourrait éventuellement lui apprendre.

Jens Notroff déclare également que « les nomades n’étaient pas rattachés à un lieu particulier, du moins pas pendant longtemps. » Pourtant, de nombreux sites archéologiques témoignent de la complexité du territoire parcouru par les peuples de la Préhistoire. Ainsi, des sites semblent posséder des fonctions diverses : haltes de chasse, site d’abattage, site d’habitat, site d’agrégation. Le matériel archéologique témoigne de sites visités à des rythmes saisonniers et la circulation de certains vestiges (perles, coquillages, silex) prouvent qu’ils parcouraient leur territoire en connaissant parfaitement les gîtes de matières premières nécessaire à la confection de leurs outils. Les préhistoriques détenaient un savoir que l’homme civilisé ne possède plus, un savoir bien plus essentiel. Il est plus que probable qu’Homo erectus même possédait une connaissance complexe du temps, de l’espace, des formes, de la vie et de la mort. Enfin, il est important de noter que Jens Notroff ne se fatigue pas à différencier un organisme génétiquement modifié par sélection artificielle de celui modifié par transgenèse, il met tout dans le même sac. Au vu de ses capacités cognitives, de sa difficulté à nuancer, il n’est au final pas si surprenant que la richesse de la pensée des hommes de la Préhistoire lui échappe totalement.

Le deuxième volet s’attaque à cette « mauvaise habitude » qu’est la guerre. La guerre est le prix à payer pour la civilisation. Il est vrai que l’archéologie n’a, à ce jour, identifié aucun acte de guerre tout au long des 200 000 ans de la Préhistoire d’Homo sapiens. Le parti pris du réalisateur, plutôt que nier ou asséner « l’absence de preuve n’est pas une preuve de l’absence », accepte le constat des préhistoriens et, parce qu’il semble vraiment très doué pour ignorer la souffrance de ses semblables, il propose une explication simple : la destruction est créatrice. Bien qu’un certain nombre d’espèces et d’individus, anéantis par cette destruction créatrice, trouveraient certainement à y redire, il est vrai que jusqu’à ce jour, et malgré les innombrables guerres, le monde existe encore. Seulement, la destruction qui s’annonce pourrait bien mettre fin à ce jeu des analogies dangereuses : le jour et la nuit, le soleil et la lune, la guerre et la paix.

Ainsi, pour Peter Turchin, la guerre est un moteur de la civilisation puisque, comme le Dieu Shiva elle est à la fois destructrice et créatrice. Et tandis que Turchin se promène en conquérant, c’est l’image d’un félin tuant une antilope, des mains jouant aux échecs qui se dévoilent au spectateur. Le réalisateur ne recule devant aucun cliché, et l’image de l’homme comme roi des prédateurs et des stratèges n’est pas encore épuisée. Pourtant, la prédation du félin n’a absolument rien à voir avec les meurtres commis par les fins stratèges militaires. Malgré son ignorance des mondes sauvages qui vivent aux périphéries des villes, Turchin n’hésite pas à affirmer que « pour faire la guerre il faut penser en collectivité, convaincre les hommes d’oublier leur intérêt individuel pour le bien commun. Le sacrifice assurera la survie de leur village, mode de vie, culture. Le cycle de la violence renforce la cohésion d’un groupe. » Puisque pour lui la civilisation c’est la ville, que la ville c’est le savoir, que le prix du savoir c’est la guerre, et que cette histoire nous est raconté par un des tenants du « savoir », il est en effet inutile de prendre en compte la chair à canon, les gueules cassées, les morts pour la patrie, les campagnes saignées, les chevaux crevés dans les champs de bataille, les terres incendiées, les femmes violées et tuées, les enfants enrôlés ou violés puis tués, etc. Le savoir de ces gens-là c’est qu’un homme, une femme, un enfant ne valent pas un seul des pions de leur échiquier.

Peter Turchin affirme que la période la plus sanglante de l’histoire de l’humanité a été le passage du mode de vie des chasseurs-cueilleurs à l’agriculture. Il se base sur une application statistique qu’il applique aux événements historiques. Il serait intéressant de connaître les critères pris en compte pour juger de son résultat. Il semble assez étrange que le passage à l’agriculture ait été une période plus violente que celle que nous connaissons. Peter Turchin aurait-il plus d’informations sur ces périodes lointaines que n’en ont les archéologues ? S’il est exact que les premiers conflits apparaissent avec la domestication et la sédentarisation et qu’ils s’accentuent avec l’extraction des métaux, il est cependant impossible d’évaluer en pourcentage le taux de violence de ces époques. Les données archéologiques sont fragmentaires et ne permettent pas de chiffrer les populations, d’autant plus que de nombreux habitats, et surtout les plus humbles, laissent peu de traces, leur simplicité et les matériaux utilisés (bois, peaux, végétaux) ne pouvant résister à l’érosion et à l’enfouissement. De plus, le passage du Mésolithique au Néolithique s’est fait graduellement et sur une période de plus de 10 000 ans. En ce qui concerne l’histoire contemporaine, je me demande également si Turchin et son équipe prennent en compte les victimes de la pauvreté, des expropriations (des peuples indigènes par exemple), des réfugiés politiques et climatiques. Car toutes ces morts sont les conséquences de la guerre que mènent les pays du Nord contre les pays du Sud pour s’emparer de leurs minerais, des richesses de leur sol. Il est également étonnant de voir défiler à l’écran les grandes invasions, les grandes batailles, le nazisme, comme si toutes ces violences se valaient. Le réalisateur ne fait-il donc aucune différence entre la Commune de Paris et le nazisme, par exemple ? La loi du nombre est un leurre. Les sciences humaines sont prises dans l’étau des statistiques, mais la statistique ne permet d’appréhender que des moyennes et non la réalité.

Le réalisateur insiste : « avec la domestication, les hommes ne peuvent plus faire machine arrière, ils sont contraints d’aller de l’avant ». Pourtant, de nombreux peuples pratiquent l’horticulture ou l’élevage sans pour autant créer des villes, d’autres ont refusé l’agriculture ou l’ont abandonné pour revenir à une économie de chasse et de cueillette. La vision du paysan s’éreintant aux champs illustre le travail de la terre lorsque celui-ci doit produire pour une élite et pour la population urbaine. Un paysan qui travaille pour nourrir son unité domestique ne travaille pas autant. Il existe plusieurs manières de travailler la terre, comme la permaculture nous l’enseigne.

Le troisième volet est consacré à la religion, cet autre pilier de la civilisation. Les différents intervenants affirment que c’est elle qui nous unit les uns aux autres et qu’elle est « si essentielle à l’expérience humaine que notre cerveau est réceptif aux idées religieuses. » Pour les êtres humains, elle exprime le « besoin de demander aux Dieux de subvenir à leurs besoins, pour contrôler la nature, la plier à leurs volontés, pour la maîtriser physiquement, domestiquer les animaux, imposer leur loi à la nature. » Sans religion les hommes seraient donc des êtres solitaires, errants, faibles, malades, victimes de la grande méchante nature. D’épisode en épisode, les intervenants ne cessent d’étaler leur grande ignorance des communautés humaines qui refusent de vivre selon les lois de l’homme civilisé, qui ont vécu pendant des milliers d’années et qui existent encore de nos jours. N’étant pas à un mensonge près, le réalisateur nous apprend que c’est la religion et les rites qui ont rassemblé les hommes, ont participé à la formation, au maintien et à la cohésion des premières grandes sociétés. Pourtant, il semblerait que la religion soit apparue suite au développement urbain, avec l’accroissement d’une population qui perd peu à peu son autonomie face à une élite qui œuvre à sa domestication. Il ne faut pas, en effet, confondre la soumission à une force supérieure, ce qu’est la Religion, avec les croyances des peuples non civilisés, qui sont une communication avec le monde invisible afin de maintenir l’équilibre social, mental et naturel de la communauté. Comme nous l’enseigne la civilisation égyptienne, divinité et surveillance vont de pair. Ainsi, « on peut dire que les gens surveillés sont des gens gentils » puisque la surveillance a un impact sur notre comportement. D’ailleurs, c’est bien simple, « devant une église les gens donnent plus d’argent : les gens sont plus coopératifs et généreux lorsqu’on leur rappelle des concepts religieux, ou qu’ils sont près d’une église. Les gardiens de la moralité les surveillent et les jugent, ils sont donc plus coopératifs et donnent davantage. » Pour avoir une petite expérience de la mendicité, je peux affirmer que les endroits où j’avais le plus d’argent n’étaient pas près des églises, mais là où se promènent ceux qui ont de l’argent et qui, en grands seigneurs, se plaisent à montrer leur grande générosité. Je peux cependant admettre qu’avec une tirelire en métal et une soigneuse tenue de scout, on récolte en effet davantage devant une église qu’à la porte d’une librairie du 6ème arrondissement. En vérité, la surveillance ne rend pas plus gentil, elle muselle tout esprit critique et la paranoïa qu’elle distille rend l’homme craintif, méfiant, délateur, le mutile de son empathie et de tout courage, il suffit pour s’en convaincre de se souvenir de ce que sont les sociétés fascistes et totalitaires : de l’Allemagne nazi à l’Espagne franquiste, du Chili de Pinochet à la Corée du Nord. Malgré ce discours idéologique, il est intéressant de visionner le documentaire jusqu’à la fin afin de démasquer les stratégies de domination qu’il recèle. Ainsi apprenons-nous que pour ces adeptes de la civilisation, la religion est le facteur de cohésion dans l’histoire humaine, qu’elle permet de « développer un esprit d’entraide envers de plus en plus de gens. » Comme d’ailleurs l’ont démontré les guerres de religions, les croisades, l’Inquisition, etc. L’important au final, n’est pas tant que l’homme ait des dispositions innées pour la religion, mais qu’elle soit un outil efficace pour nous relier « à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de puissant et de divin. » Ce que ne dit pas le réalisateur, c’est que ce quelque chose de puissant et divin auquel le croyant se lie est un homme sanguinaire et psychopathe. Ce n’est pas pour rendre les gens plus gentils que l’œil d’Horus veille. Déclarer sans hésiter que « l’enfer est plus puissant que le paradis et un prêtre plus efficace que 100 policiers », c’est conseiller la surveillance de masse pour maintenir la cohésion et faire plier la nuque aux plus récalcitrants.

Il est également de bon ton depuis quelques années de dire que les pyramides égyptiennes ont été construites par des milliers d’ouvriers heureux de participer à cet ouvrage collectif. Ainsi, nous dit-on, « tout le monde participe parce que c’est quelque chose de sacré. » Cette affirmation permet d’évacuer le problème de l’exploitation de l’homme par l’homme et de prétendre, sous prétexte que la servitude égyptienne est différente de l’esclavage grec, que les ouvriers étaient des hommes libres. Imaginons des archéologues du futur affirmer que les ouvriers et tout le monde du XXIème siècle participaient à la construction d’une énième ZAC parce que c’était quelque chose de sacré. Si la ZAC est en effet sacrée, c’est pour les aménageurs. Dans un monde où la nourriture est entre les mains des dominants, elle n’est pour l’ouvrier qu’un moyen de subvenir à ses besoins élémentaires. Ainsi, ces généralisations sont mensongères et comme toujours valorisent l’histoire écrite par les spoliateurs. Il est vrai qu’aux âges obscurs de la Préhistoire la religion n’avait pas de raison d’être, l’humanité de ces temps-là n’était pas exploitée par des ogres prêts à dévorer jusqu’à leur propre demeure.

Le dernier volet est consacré au commerce. Quatrième pilier de la civilisation, il est celui qui la consacre tenant d’une main la confiance et de l’autre la paix. Jens Notroff nous dit que le cuivre est le premier produit fait de mains d’hommes qui circule en grande quantité et sur de longues distances. Encore une fois, c’est faux. Dès la Préhistoire, et plus particulièrement au Paléolithique récent, le silex dit du Grand-Pressigny circulait sur de longues distances, il était très apprécié pour sa grande qualité et ses propriétés intrinsèques qui permettaient au tailleur d’obtenir de grandes lames. À partir du Néolithique, c’est l’obsidienne, les haches polies en jade, cinérite, silex, les coquillages, les céramiques, etc., qui circulent. Bien qu’il soit souvent difficile de distinguer la circulation des personnes et des biens des échanges, il est aujourd’hui attesté que le troc existe bien avant l’apparition du cuivre. Rachel Botsman, consultante en stratégie, déclare : « au départ c’était assez basique, ça restait entre proche, je pouvais échanger de la nourriture contre une arme. » Si elle reconnaît l’existence du troc dès les débuts de l’humanité, affirmer que la nourriture était échangée contre les armes est un mensonge. Les données archéologiques attestent d’échanges d’objets exotiques et rares : perle, coquillage, roche belle et/ou de grande qualité. Les préhistoriques façonnaient leurs armes de chasse, leurs vêtements, et se procuraient leur nourriture. Cet exemple n’est pas anodin, il révèle ce qu’est la civilisation : un système coercitif, policier, dont l’économie est basée sur la spoliation de l’alimentation qui est une des principales sources de profits pour l’élite. Quant aux développement des armes, qu’il ne faut pas confondre avec les armes de chasse de la Préhistoire, elles sont au fondement même de la civilisation :

« Les inventeurs des bombes atomiques, des fusées spatiales et des ordinateurs sont les bâtisseurs de pyramides de notre temps : leur psychisme est déformé par le même mythe de puissance illimitée, ils se vantent de l’omnipotence, sinon de l’omniscience, que leur garantit leur science, ils sont agités par des obsessions et des pulsions non moins irrationnelles que celles des systèmes absolutistes antérieurs, et en particulier cette notion que le système lui-même doit s’étendre, quel qu’en soit le coût ultime pour la vie. » (Lewis Mumford)

Mais peut-être pense-t-elle aux périodes plus récentes, celles qui commencent avec les premières extractions des métaux ? Si l’âge du cuivre, du bronze et du fer reconfigurent le système social, il ne faut pas oublier, comme l’indique Guillaume Roguet dans son mémoire, que : « Ces mutations sur le long terme, visibles au travers de catégories maintenant bien étudiées et connues comme les sépultures et les dépôts non-funéraires puis au travers des objets qu’ils renferment, n’ont été cependant que peu appréhendées au travers d’une documentation qui se fait plus discrète et généralement plus humble : l’habitat. » Il ne fait aucun doute que l’exploitation du bronze puis du fer ont immédiatement intéressé les élites, mais il reste particulièrement difficile de rendre compte de la portée exacte des échanges dans la vie quotidienne, nos connaissances sur la Protohistoire étant en grande partie forgées par des dépôts, funéraires et non funéraires. Il est également souvent difficile de déterminer clairement si un site appartient à la catégorie des hameaux ou à celle des villages. Ainsi, lorsque le site de Dholavira est présenté aux spectateurs, par le biais d’une chercheuse, Uzma Rizvi, passionnée par les canalisations et la structure mathématique de la ville, il faut garder en tête que l’habitation des plus humbles est toujours la première à disparaître, pouvant être parfois si insignifiante qu’elle en est invisible. Ainsi en est-il encore avec nos sans abris qui dorment à même le sol, sous les ponts, dans le métro, lorsque cela est encore possible. Uzma Rizvi affirme cependant que les habitants de Dholavira étaient tous égaux, cultivés et libres et que : « Ce qui distingue Dholavira des autres sites c’est l’absence des palais monumentaux, on a une incroyable monumentalité au niveau de l’organisation et de l’agencement, de normalisation, une monumentalité de la pensée. On se croirait dans une ville moderne. Ils ont pris en compte l’environnement. Tout est planifié et orchestré, tout est contrôlé et réfléchi. » Une chose est sûre, Uzma Rizvi n’a pas tenu compte de l’environnement de Dholavira, elle l’isole des autres villes, villages et hameaux Harapéens, comme si une ville ne s’inscrivait pas dans un territoire plus large et complexe. Cette simplification permet au narrateur d’ajouter : « Ici les acteurs de la civilisation n’étaient ni les militaires, ni les bureaucrates, ni les religieux mais les marchands » Dholivara est présentée comme l’apothéose de la civilisation, l’exemple sur lequel le monde moderne devrait s’appuyer. Uzma Rizvi n’hésite pas à dire que « les gens mangeaient à leur faim, les rues étaient propres, il y avait peu d’inégalités et la paix régnait. » Mais d’où proviennent donc tant d’informations ? Des plaquettes écrites par l’élite marchande ?

Notre consultante en stratégie s’enflamme : « Avec le commerce est arrivée la paix et la civilisation a pris un tout autre visage, elle fonctionnait comme une entreprise moderne conçue pour maximiser ses propres avoirs en tissant un réseau souple d’intérêts communs. Désir d’échanges et de prospérité. Les pays qui commercent ensemble se font rarement la guerre. C’est la base d’une société civilisée. Commerce, prospérité, ville, production, consommation et civilisation. Les traders se sont substitué aux prêtres, et les pyramides ont cédé la place aux grattes ciel, monuments en notre foi en la prospérité. La confiance et le commerce s’entraînent mutuellement dans un merveilleux cercle vertueux. Pour faire des échanges il faut de la confiance… et les bénéfices sont exponentiels. Il faut faire confiance. Pour plus de liberté, d’autonomie, d’esprit d’entreprise, d’empathie humaine. »

La civilisation idéale, serait-elle une zone d’activité commerciale ? Tout cela ressemble étrangement aux villes imaginées et désirées par Richard Florida, chantre de la ville « créative, dynamique, innovante. » Pour cette élite intellectuelle, Dholavira serait donc l’ancêtre de Seattle.

Pour ces intervenants Dholavira aurait été un paradis terrestre, mais elle disparut tout de même, comme toutes les autres civilisations. L’explication qu’ils nous fournissent est remarquable : lorsque l’excédent commercial devient nul le tissu urbain se fissure et tout le système s’effondre. Belle propagande capitaliste qui menace le travailleur d’effondrement s’il refuse de participer à la création d’excédent commercial. Une seconde explication est donnée : la découverte d’un fossile humain touché par la lèpre fournit la preuve que le commerce sur de trop longues distances est vecteur de maladies et que la contagion peut aller jusqu’à causer l’effondrement d’une civilisation. Implicitement, ces récits nous plongent dans le cauchemar de l’extrême-droite : l’étranger comme vecteur de maladie. Est-il besoin de rappeler que l’usage de la maladie pour détruire une civilisation a été l’une des stratégies menées par les Européens contre les populations américaines ? Est-il nécessaire de rappeler les politiques actuelles menées par les gouvernements européens contre les réfugiés ? Certains diront que cela n’a rien à voir, qu’il faut parfois mettre de côté notre empathie et nos convictions pour être objectifs. Oui mais… une phrase, comme ça, en passant, qui n’a pas été coupée au montage, nous apprend que la région de Dholavira est devenue aride. Le réalisateur ne la retient pas, il préfère nous faire croire que ce sont la peste et la fissuration du système social qui sont responsables de l’effondrement. Pourtant, la peste ne cause pas l’aridification des terres. Par contre, la domestication des sols, comme nous le prouve encore chaque jour les bétonnages et monocultures, les appauvrit et stérilise. Les défenseurs de la civilisation sont des obsédés de la domestication, comme le prouve Jens Notroff, encore lui, qui s’émeut de la fin de cette merveilleuse civilisation de l’Indus, regrette que la nature ait repris ses droits, que la zone soit redevenue sauvage. Enfin, il est important de noter que la peste est transmise par les puces du rat, et que le rat n’a jamais été aussi proche de l’homme que depuis la domestication des céréales.

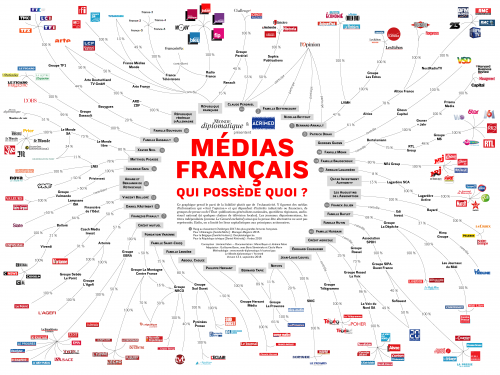

Ce que nous apprend ce documentaire c’est que la civilisation ne peut exister sans la ville, la guerre, la religion et le commerce. Ces quatre piliers forment le trône sur lequel vient s’asseoir le progrès, mot asséné sans relâche dans chaque épisode. Mais qu’est-ce que le progrès ? Le progrès, c’est l’innovation, l’avancée technologique, et rien d’autre. Il est ce dieu au nom duquel Tim Lambert et son équipe, suivant les volontés de l’élite dominante, nous demandent, à nous, les culs terreux, les domestiques, les ouvriers, les paysans, les femmes, les sans-abris, les incultes, de trimer sans nous inquiéter ni poser de questions. Ils nous demandent d’offrir notre confiance et notre force de travail à ce dieu, afin d’œuvrer pour quelque chose de plus grand, de plus glorieux que nos misérables vies individuelles. Ils souhaitent ardemment que nous travaillions ensemble pour qu’ils pensent, jouent, se goinfrent à notre place. Comme ils aimeraient que nous cessions de douter de leur générosité et de leur philanthropie ! Pour ceux qui en doutaient encore, ce qu’ils s’acharnent à nous enfoncer dans le crâne, à travers leur propagande insidieuse, c’est toujours et encore le mythe du progrès, et les outils dont ils usent pour maintenir et accroître leur domination sont la ville, la guerre, la religion, le commerce… et les médias, à travers lesquels ils réécrivent et falsifient l’histoire. Ce sont ces piliers qu’il nous faut détruire pour ne plus être dépossédés de nous-mêmes, de notre nourriture, de notre santé, de notre vie, de notre Terre et pour retrouver le savoir de nos ancêtres. Aux origines des civilisations n’est pas un documentaire mais un roman mensonger au service de l’élite, que le père de l’industrie de la propagande et des « relations publiques », Edward Bernays, dont les recommandations sont toujours soigneusement mises en pratique, n’aurait pas renié. Et le progrès qu’il nous vend n’est pas autre chose que la mécanisation et l’informatisation du vivant au service d’une minorité démente.

Ana Minski

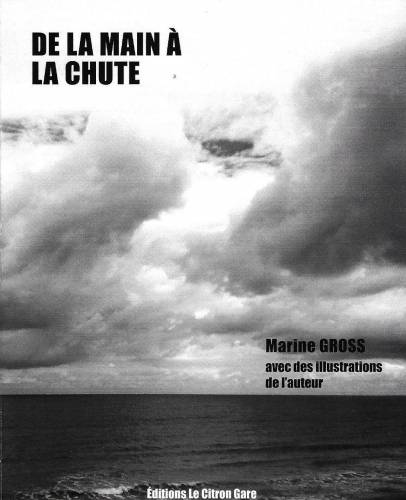

Aux prises avec l’insaisissable

Aux prises avec l’insaisissable

Partout en France et ailleurs, ils sont sur le point d’avoir trente ans. Une foule d’anonymes qui cherchent à habiter le monde ou à le fuir, à dessiner leurs rêves ou à s’en détourner. Au cœur du tumulte, ils s’interrogent, se font violence et ce sont leurs voix que l’on entend se déployer :

Partout en France et ailleurs, ils sont sur le point d’avoir trente ans. Une foule d’anonymes qui cherchent à habiter le monde ou à le fuir, à dessiner leurs rêves ou à s’en détourner. Au cœur du tumulte, ils s’interrogent, se font violence et ce sont leurs voix que l’on entend se déployer :

Nicolas Kurtovitch in Autour d’Uluru

Nicolas Kurtovitch in Autour d’Uluru

Florentine Rey est née en 1975, elle vit et travaille à Saint-Étienne. Des études de piano intensives (classe musicale à horaires aménagés) affinent sa sensibilité, lui apprennent l'exigence mais l'isole. Une année d'hypokhâgne lui fait rencontrer la philosophie. En 2000, elle obtient le diplôme des beaux arts et crée la même année une structure de production artistique où se croise l'art et la technologie. Six ans plus tard, installée au château d'Hérouville, dans le Val d’Oise, la nécessité d'écrire et de créer la rattrape. Le destin place alors Jacques Lanzmann et Yves Michalon sur son chemin. Dès l'annonce de la publication de son premier roman, elle quitte Paris toutes affaires cessantes et part sur les routes de France, inspirée, rêvant de pouvoir se consacrer un jour pleinement à son travail d’écriture qu’elle considère comme un travail d’invention, d’exploration et d’expérimentation, garant de sa liberté de penser.

Florentine Rey est née en 1975, elle vit et travaille à Saint-Étienne. Des études de piano intensives (classe musicale à horaires aménagés) affinent sa sensibilité, lui apprennent l'exigence mais l'isole. Une année d'hypokhâgne lui fait rencontrer la philosophie. En 2000, elle obtient le diplôme des beaux arts et crée la même année une structure de production artistique où se croise l'art et la technologie. Six ans plus tard, installée au château d'Hérouville, dans le Val d’Oise, la nécessité d'écrire et de créer la rattrape. Le destin place alors Jacques Lanzmann et Yves Michalon sur son chemin. Dès l'annonce de la publication de son premier roman, elle quitte Paris toutes affaires cessantes et part sur les routes de France, inspirée, rêvant de pouvoir se consacrer un jour pleinement à son travail d’écriture qu’elle considère comme un travail d’invention, d’exploration et d’expérimentation, garant de sa liberté de penser.

Écrivain, poète, éditeur, enseignant, Frédéric Ohlen est né en 1959 à Nouméa. Il vit ses premières années dans la ferme de son grand-père. Il y apprendra l’amour des mots et du monde. La poésie est au cœur de son itinéraire : l’enfance, la mort, les îles, elle noue avec le monde de l’intime et celui de la Terre, des terres, un lien quasi viscéral. Président de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie, fondateur des éditions L’Herbier de Feu, Frédéric Ohlen a une très riche bibliographie en plus de la poésie, qui va du roman au récit de vie, en passant par l’anthologie poétique ou l’album jeunesse. La revue Nouveaux délits a eu le plaisir de l’accueillir à deux reprises, dans ses numéros 32 et 45. Quintet n’est pas vraiment son premier roman, mais c’est le premier à avoir été publié en métropole, il a été suivi en 2016 par Les Mains d’Isis toujours dans la collection Continents Noirs, chez Gallimard.

Écrivain, poète, éditeur, enseignant, Frédéric Ohlen est né en 1959 à Nouméa. Il vit ses premières années dans la ferme de son grand-père. Il y apprendra l’amour des mots et du monde. La poésie est au cœur de son itinéraire : l’enfance, la mort, les îles, elle noue avec le monde de l’intime et celui de la Terre, des terres, un lien quasi viscéral. Président de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie, fondateur des éditions L’Herbier de Feu, Frédéric Ohlen a une très riche bibliographie en plus de la poésie, qui va du roman au récit de vie, en passant par l’anthologie poétique ou l’album jeunesse. La revue Nouveaux délits a eu le plaisir de l’accueillir à deux reprises, dans ses numéros 32 et 45. Quintet n’est pas vraiment son premier roman, mais c’est le premier à avoir été publié en métropole, il a été suivi en 2016 par Les Mains d’Isis toujours dans la collection Continents Noirs, chez Gallimard.

Tiana (un pseudonyme) est marseillaise. Elle a publié Je suis un zèbre chez Payot en 2015.

Tiana (un pseudonyme) est marseillaise. Elle a publié Je suis un zèbre chez Payot en 2015.